- 1、醫圣祠里看張仲景

- 2、重陽文化與河南西峽

- 3、西坪民歌:嘹亮在秦楚交界的原生態

- 4、神秘奇特的方城小石猴

- 5、獨具特色的鎮平玉雕

- 6、關注南陽漢畫像石 片石上的漢代中國

- 7、板頭曲:絲弦奏絕音

- 8、天下第一會館:社旗縣山陜會館

-

沒有記錄!

- 1、醫圣祠里看張仲景

- 2、社旗民間藝術奇葩——陳氏木雕

- 3、皇家工藝傳百年 鎮平玉雕堆成山

- 4、內鄉宛梆 行走四百年唱響魅力古韻

- 5、重陽文化與河南西峽

- 6、秦腔落地成宛梆(圖)

- 7、品味南陽玉文化

- 8、板頭曲:絲弦奏絕音

方城石猴:石頭上開出的奇葩

2013/4/15 16:17:51 點擊數: 【字體:大 中 小】

每年春節和農歷三月三,南陽方城縣小頂山(黃石山)都有廟會,廟會上有石猴出售,當地俗稱“好時候”(諧音,寓意好機遇),趕廟會的人都踴躍購買,并相互贈送。獨特的造型和吉祥的諧音,使它譽滿中原,長久不衰,是研究中原民俗文化的活文物。

2006年至2008年,“方城石猴”石雕藝術先后被市、省、國家命名為非物質文化遺產名錄項目。方城石猴傳統的手工技藝、獨特的外形以及豐富的文化內涵,吸引著記者去探訪。

源遠流長“猴文化”

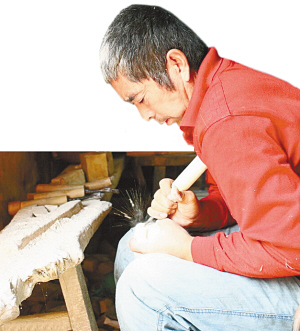

近日,記者在方城縣獨樹鎮硯山鋪村見到了正在刻石猴的王國慶。 白色粉末不斷從他指間滑落,腳邊兩個籃子里分別裝著白色和彩色的小石猴。這些小石猴一個個憨態可掬,有單個猴、猴背猴、母子猴、豬八戒背猴等等。

王國慶介紹,其父王忠義是國家級非物質文化遺產“方城石猴”代表性傳承人,2009年冬天,父親將絕技傳授給了他。如今的“方城石猴”已成為硯山鋪村的“招牌”和“名片”,十余戶人家、30多名從業人員執著地繼承并拓展著這一民族瑰寶。

“小石猴過去在商丘、周口一帶賣得尤其好,因為它具有藥用價值。”王國慶邊說邊用指甲在石猴底部刮了一下,“農民干農活時如果碰傷、劃傷了,這些白色石頭粉末可以止血、祛痛。”

“除了獨特的外形、藥用價值,小石猴被百姓喜愛的背后,還包含著深厚的“猴”文化。”王國慶說,“猴”與“侯”同音,人們希望加官封侯,就給“猴”增添了一種吉祥、富貴的象征意義。小石猴有許多造型,如:猴跨駿馬而行,稱為“馬上封侯”;一只猴騎在另一只猴的背上,表示“輩輩封侯”;猴與桃的結合,恰應了民間諺語“猴桃瑞壽”……

薪火相傳小石猴

王國慶的講述讓記者了解到刻小石猴是多么不容易:一個3厘米的小石猴得刻一天,一個稍高一點的得兩三天;刻石猴不僅費工費時,還費腦筋。老人說,得根據找來的石料琢磨刻成什么樣子,沒有圖紙,也沒有現成的花樣可以模仿;成品小石猴身上有紅、綠、黃、黑四種顏色。給石頭上顏色可不是一件容易的事情。祖祖輩輩傳下來訣竅:先上籠蒸十幾分鐘,蒸過的小石猴就容易上色了,還不容易掉色......

王國慶說,父親的年代,村里人刻小石猴的技藝都是代代相傳。藝人從來不去參加任何一種民間工藝品比賽,想不到、也不會搞宣傳,任憑歲月流逝,方城小石猴仍鮮為人知。

慶幸的是,2000年,河南省著名民俗學家倪寶誠偶然發現了方城石猴,極力推介,終于引起了外界尤其是藝術界、收藏界的關注。現在,北京、上海、鄭州等地搞收藏的人常來硯山鋪,成批購買小石猴。如今,常有人專程開著車到村里,將刻好的石猴全部買走。民間草根藝術,似乎有了別樣的魅力。

石猴迎來“好時候”

經過各方努力,從2007年至今,方城石猴先后在中原文化廟會、澳門河南春節民俗展、洛陽牡丹花會郵展、南陽玉雕節上展出,深受社會各界的喜愛。

為加大對方城石猴的保護開發力度,發揚光大石猴雕刻技藝,2009年1月,方城縣成立了石猴文化傳播有限公司,集方城石猴文化傳播、研發雕刻、生產銷售、禮品開發、遺產傳承保護于一體,現已開發出財運猴、平安猴等新的石猴種類。

“小石猴終于迎來了‘好時候’!”王國慶有些喜不自禁。今年年初,方城縣還決定建設“方城石猴”雕刻培訓基地;在硯山鋪村與豫01線交會處建設“石雕一條街”,招收學徒搞好傳統藝術傳承。“龍年里,我愿多刻好石猴,送去‘好時候’,祝愿我們的國家風調雨順,繁榮昌盛。” 王國慶說。