-

沒有記錄!

河南非物質文化遺產——宛梆(內鄉縣)

2011/5/5 16:18:47 點擊數: 【字體:大 中 小】

宛梆自明末清初由東路秦腔傳入南陽后,與楚樂和當地民歌小調、民間說唱結合演變成一個戲曲種類,至今已有三百多年歷史,比京劇、豫劇、曲劇更古老。

宛梆歷史

宛梆興起于南陽內鄉縣,內鄉位于河南省西南部,伏牛山南麓。西周時這里就建有酈國,春秋為楚之酈邑,戰國歸屬秦地,設縣。這里是中原和秦、楚的交界地帶,誕生于這里的宛梆具有上述兩地戲劇的部分特征。宛梆曲調豐富,唱腔音樂有其獨特的藝術價值,它既有陜西梆子的高亢激越,又有中原音樂的平整規范,還有楚樂的委婉清麗。宛梆受中原文化、秦、晉文化和楚文化共同滋養。目前,流布區域人口多達1500萬人。

宛梆(南陽梆子),是生長形成于南陽市的古老劇種之一。它的歷史悠久,源遠流長。早期人們稱它為“西調”、“南陽調”、“亂彈”、“老梆子”,“南陽梆子”、“唧唧梆”,因南陽古稱“宛”,1949年建國以后改稱“宛梆”。

明朝末年,陜西一帶荒旱戰亂,秦腔藝人東投南陽一帶賣藝謀生,久而久之,秦腔與當地民歌小調、鄉音俚語相融,逐漸形成一種獨具特色的戲劇劇種。它基本上保持著河南梆子的早期精華和原始音樂形態,其唱腔優美,風格獨特,迄今已有近400年歷史。

宛梆的興盛時期是清道光年間至民國三十年前后,各縣民間的春祈秋報,婚喪嫁娶,多唱宛梆,其流行程度極為普及。到處流傳著“扛起鋤頭上南崗,嘴里哼著梆子腔”、“桃黍(高粱)地里喊亂彈”的民謠。其班社更是星羅棋布,遍及南陽各縣,影響較大的班社有南陽城關的白音堂班、十八里崗班、府門外班、高廟李莊班、石橋黃碧班、掘地坪班,社旗泥河班,鄧縣的磨戶張班、構林班、林扒班、庫糧房班、肖店班、蔣莊班、桑莊班、(氵急)灘班,新野的孔樓班,內鄉齊營齊大茂班、王店四張張風山班、西后街王福清班、曹沖班、螺螄河班,鎮平城關王少班、蘆醫廟班、石佛寺班,以及方城、南召、唐河、桐柏等地的班社數以百計之多,演出地域除宛屬各縣之外,東至沙河兩岸的周口、項城,西至商洛、藍田,北到盧氏、靈寶,南達襄樊、河口。

特別是內鄉夏館張珊的“公義”班,該班創辦于清咸豐三年(1853年),名角薈萃,箱具齊全,先后培養了著名武丑王老四等諸多的藝術人才。“公義”班由赤眉齊俊顯任戲主之后,請來著名演員王春生掌班及著名紅臉翟道三、著名黑頭杜林保相繼加入該班,使“公義”班的名聲大振,成為宛屬各縣梆子班無人匹敵的班社。

進入30年代后期,由于豫劇的流入和興起,加之抗日戰爭及解放戰爭的動亂,多數宛梆班社停辦,藝人相繼離散,使這個曾經風靡一時的古老劇種逐漸衰萎。至解放前夕,宛屬各縣的宛梆班社已經所剩無幾,內鄉縣境內僅存以聶國政為班主的“公義”班,也瀕臨停演,部分藝人離散改業。但在二十世紀四五十年代,南陽周邊各縣仍有上百個宛梆班社。

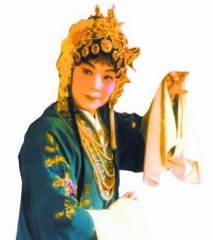

但是目前,宛梆僅存內鄉縣一個專業劇團,內鄉縣宛梆劇團在1992年,于全國稀有劇種優秀劇目展演中,宛梆古裝戲《打金枝》榮獲文化部4項大獎,同時劇團被文化部冠以“天下第一團”的稱號,從此,宛梆成為“國寶”級獨有劇種。

宛梆劇目

宛梆的劇目可分為三種,一是傳統劇目,二是移植兄弟劇種的劇目,三是不同時期的創編劇目。

傳統劇目有“四征”、“四鍘”、“八大山”、“大、小十八本”等數百個,四征又分《雷振海征北》、《馬三保征東》等男“四征”和《穆桂英征東》、《樊梨花征西》等女“四征”,以及《秦英征西》、《姚剛征南》、《燕王掃北》等武生戲;四鍘有《鍘西宮》、《鍘越王》等;八大山有《兩郎山》、《豹頭山》、《青銅山》等征戰戲;“大、小十八本”包括哪些劇目各說不一。

移植劇目,有《收姜維》、《逼上梁山》、《趙氏孤兒》等百余出。

創編劇目,不同劇團各有不同,不同時代,題材各異。

宛梆的劇目特色,從劇目樣式上,以正劇、悲劇為多,以反映宮廷、征戰、公案故事的功架戲為主。

宛梆傳統劇目有300多個,故事內容上至商、周,下至明、清,多為宮廷、袍帶,征戰、除奸等大事件,群眾稱之為“大戲”。其中,經典劇目有《和氏壁》、《九蓮燈》、《火燒戰船》、《穆桂英征遼東》、《鍘美案》等等。

藝術特色

宛梆曲調豐富,唱腔激昂,其聲腔高亢豪放,男聲用大本嗓,給人以粗獷、豪邁、奔放、明朗的感覺。特別是女聲唱腔的高八度嘔音花腔,娓婉清亮,配之主弦發出的“唧唧”聲,猶如鳥鳴,是其聲腔主要特色,堪稱一絕。

群眾習稱宛梆為“大戲”。在唱腔音樂上具有自己的獨特風格,且變化較多。宛梆唱腔音樂屬板腔體。它的主弦和秦腔早期主弦一樣,琴桿粗且短,高一尺半左右,琴筒用香椿木作料,中間掏空,呈橢圓形,筒面用薄木板粘合,弦用牛筋,里外弦序63,發音高銳,以軟弓子二嗡(低音京胡)為二弦,輔以月琴、三弦、墜胡,以棗木梆擊節,并配之以大花腔在宛梆唱腔藝術中獨具特色,幾乎各類板式中都有花腔,生、旦、凈、丑各個行當皆可用之。花腔接于本腔之后,是一種比二本腔還要高八度的假嗓無字行腔,它的使用為板式和感情的需要所決定,和本腔一樣,喜、怒、哀、樂各種感情均可表達。“慢板”中的〔工字調〕、〔流水〕,〔二八〕中的〔花揚腔〕能使聽者悅目賞心,而各種哭腔則又使人牽魂掛腸。宛梆唱腔調高為1=bB,男女演員同腔同調。花臉的唱腔蒼勁雄健,別具一格。宛梆的板類大體分為四大部分:即慢板類、流水板類、二八板類、散板類。〔慢板〕為一板眼(4/4節拍),起于中眼,落于板上,變格部分主要有頭腔、二腔、三腔、工字調和不帶花腔的老二腔、寒腔等。〔流水板〕為一板一眼(2/4拍),旋律輕快流暢,節奏明朗,適于敘事、抒情。〔緊流水〕和〔緊流水垛〕有板無眼(1/4)拍。〔二八板〕也為一板一眼(2/4拍節)。〔緊二八〕和〔緊二八垛〕的速度較快,均為有板無眼的1/4拍,也可類似自由體的緊打慢唱。各種〔二八板〕統統突出了豐富的鑼鼓打擊樂,使它更具有激越情調和火爆味兒。散板類無板無眼,包括〔哭滾白〕、〔大起板〕、〔導板〕、〔軟導板〕、〔圓簧〕、〔尖板〕等,這些散板形式中,除〔尖板〕外,均可使用花腔。此外,宛梆吸收民歌小調如〔一串鈴〕、〔裰羅調〕等也都在特定情景下具有豐富的表現力。

宛梆現狀

宛梆在南陽及周邊地區很受群眾歡迎。雖然一場戲的報酬只有900元,臺上演員一招一式也那么認真。但面對社會的變革,人們擔心宛梆會不會也有消失的那一天,去年正月十四下午兩點半,河南南陽市內鄉縣馬山口鎮白廟村村前,隨著一聲高昂激越的唱腔響起,臨時搭建的戲臺上,宛梆傳統戲《夜審潘洪》開演。按照村里與縣宛梆劇團簽訂的協議,隨后的五天時間里,這里將連演五天大戲。

簡陋的戲臺前,四鄰八鄉約有兩百多老老少少在觀看。除了神情專注的老人外,大多都是在嬉鬧頑皮的孩子們,很少有中青年觀眾在場。村長說,他們大都一開年就出去打工了,目前,村里只剩下了老人孩子。對于站在一旁的劇團團長周成順來說:就是這樣的條件,我們也得干吶!

與稀稀拉拉的觀眾比照,演員們卻個個嚴謹認真,一招一式準確到位,唱腔時而激越、時而婉轉。宛梆表演大方,以宮庭、公案、征戰功架戲見長,傳統劇目多以歷史故事為題材,曲調素有“九腔十八調”之稱。

內鄉縣宛梆劇團———這家全國惟一的宛梆劇社也陷入人才流失、生存困難的境地。劇團除了一批甘守清貧、視唱戲為生命的職工外,物質條件很差。一個月唱下來,很多演職人員大約只有幾百元的收入。送戲下鄉的車輛也是早年從廢品回收公司購回的報廢“黑車”,只能在夜間偷偷上路,以防被查處。

創作宛梆新劇目,是劇團的立身之本。他們每年都要排演4至6部大戲,保證每個老臺口年年看戲不重樣。在恢復上演《打金枝》、《黃鶴樓》、《賣苗郎》等30多個優秀傳統劇目的基礎上,又創作和移植了《托起明天的太陽》、《孔繁森》、《太行山人》、《浪濤碧海》等現代劇,以及《衙門鬧年》、《三院禁約碑》等歷史劇。另外,他們還結合農業、農時、農村中心工作,排演出計劃生育、科技致富、移風易俗等鄉情小節目等,受到觀眾歡迎。其中,《打金枝》獲文化部優秀劇目獎,反腐倡廉的歷史劇《三院禁約碑》“五個一”《太行山人》、《大山之子》獲得河南省“五個一”工程獎,反映踐行“三個代表”重要思想。同時,宛梆劇團還堅持長年送戲下鄉,服務農民,年演出500多場,位居河南省第一。

有詩為證:

紅白豆事唱宛梆,十里八村美名揚。

哪村春季唱宛梆,吉祥如意喜洋洋。

正是這些甘于清貧的人在努力為宛梆的傳承、發展而努力著。目前,內鄉縣文化局申報內鄉宛梆為國家級非物質文化遺產的工作已經正式啟動。【原標題:河南非物質文化遺產——宛梆(內鄉縣)】