- 1、汝瓷之"色" 傾倒君王

- 2、汝瓷與汝窯系

- 3、絕世汝瓷 屬于中國的那一抹天青色

- 4、汝州三寶之“汝瓷”

- 5、汝瓷史話

- 6、揭秘汝瓷的生產工藝

- 7、東坡月色·汝瓷清麗

-

沒有記錄!

- 1、汝瓷之"色" 傾倒君王

- 2、汝瓷與汝窯系

- 3、絕世汝瓷 屬于中國的那一抹天青色

- 4、汝州三寶之“汝瓷”

- 5、汝瓷史話

- 6、揭秘汝瓷的生產工藝

- 7、東坡月色·汝瓷清麗

汝州三寶之“汝瓷”

2013/7/31 14:11:00 點擊數: 【字體:大 中 小】

簡介

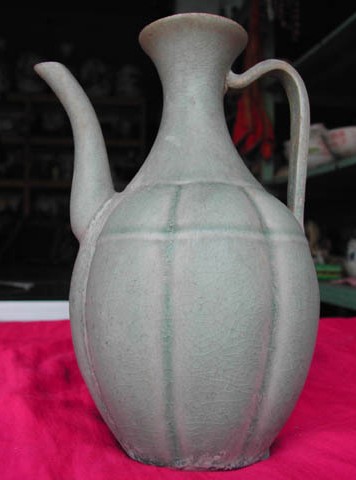

汝瓷在我國宋代被列為五大名瓷(汝、官、鈞、哥、定)之首,當時被欽定為宮廷御用瓷。產于河南臨汝,隋煬帝大業初年(即公元605 年)置臨汝為汝州,“汝瓷”因此而得名。

工藝特色

汝州是汝瓷的故鄉,汝瓷造型古樸大方,其釉如“雨過天晴云破處”,“千峰碧波翠色來”,土質細潤,坯體如侗體其釉厚而聲如擎,明亮而不刺目,具有“梨皮、蟹爪、芝麻花”之特點,被世人稱為“似玉、非玉、而勝玉”。汝瓷以名貴瑪瑙為釉,色澤獨特,有“瑪瑙為釉古相傳”的贊譽。隨光變幻,觀其釉色,猶如“雨過天晴云破處”之美妙,溫潤古樸。器表呈蟬翼紋細小開片,有“梨皮蟹爪芝麻花”之稱。北宋時汝瓷器表常刻“奉華”二字,京畿大臣蔡京曾刻姓氏“蔡字”以作榮記。宋、元、明、清以來,宮廷汝瓷用器,內庫所藏,視若珍寶、與商彝周鼎比貴。被稱之為“縱有家財萬貫、不如汝瓷一片”。

1952年,周恩來總理指示“發展祖國文化遺產、恢復汝窯生產”。經過上百次實驗和研究,1958年汝瓷之鄉汝州汝瓷一廠專家們第一批燒制出第一批豆綠釉仿汝器物,1983年8月汝窯天藍釉經過汝瓷廠專家試燒成功并得到陶瓷專家的鑒定,均達到和超過宋代汝窯水平。從此,汝瓷成了汝州市人的一張名片。汝瓷的典型特色是:“青如天、面如玉、蟬翼紋、晨星稀,芝麻支釘釉滿足。”

比工藝創新更震撼世界的是汝窯釉色,它比中國陶瓷史上曾有過的夢想在北宋晚期如愿如償。關于天青釉,相傳為五代周世宗柴榮所創,“當日清器式,世宗批其狀曰:雨過天晴云破處,者般顏色作將來”(景德鎮陶錄·卷七》引《唐氏肆考》),這便是迷人的柴窯。明宣宗酷愛其貌,于《宣德鼎彝記》將宮內“柴窯”列為名窯之首(柴、汝、官、哥、定)。清代重要專著《南窯筆記》還把柴窯特征歸為四如:“青如天,明如鏡,薄如紙,聲如磬。”該“四如”屢屢見諸陶瓷專著。只是到了20世紀中葉,因缺乏相應實物與理論支持,致陶瓷學界對明清的記載存疑,認為古人可能將五代秘色瓷或景德鎮窯影青瓷,誤當傳說中的柴窯。近年,又有學者提出“柴窯就是五代耀州窯瓷器中的精品。”之說,核心也是釉色。總之,釉色天青,非同小可,此乃商、周原始青瓷至宋代諸多青瓷系列長期夢寐以求的最高境界。然而,汝窯大獲成功,并以傳世70件器物及新近面世的無數天青釉瓷片,證明了自己的業績。

汝釉的創新,得益于“內有瑪瑙為釉”,得益于清涼寺村附近2公里處有一座瑪瑙礦。據現代化學“分析得知,瑪瑙的主要成份與一般石英砂并無區別,為二氧化硅,但瑪瑙往往含有鐵等著色原素,對釉的顏色有一定的作用”。

汝窯的釉層大致在0.03-0.07厘米左右,雖較秘色瓷的釉層厚出將近一倍,卻比宋官窯、龍泉窯的0.1-0.3厘米釉層要薄了許多。盡管釉層較薄,但釉面質感致密、平靜,有深不可測之貌,以至千年以來讓人一直欲看不透。 汝窯青瓷的釉層極為均勻,規整得幾乎一絲不茍,甚至在唇口,在所有轉彎拐角處,釉層都能保持厚薄一致。這一現象,除秘色瓷因追求釉薄可與胎體交融產生類冰類玉效果而不可同日而語外,與其它青釉系列比照,汝釉可謂達到盡善盡美境地。例如,官、哥的紫口,系口端釉層歷高溫,釉汁下行減薄,導致露出胎色;官、哥、龍泉器體下部或圈足墻面,常有下行漸囤厚釉一環;器身拐彎折角處或凸出部位,時有囤釉或積釉掛淌。這些現象,傳世汝窯器物上幾乎全無。

汝釉的上述特色,部分系匠師技藝精湛,部分系瑪瑙效應,下述現象,當屬瑪瑙釉獨有:

一、汝瓷釉面的光澤,大多數不及官、哥晶瑩,更弱于龍泉青瓷。與同為貢御級別并亦為出土的定瓷、龍泉瓷標本作比較,汝釉的光澤度只及后者大約1/3略強。這說明,因瑪瑙的加入,汝釉的玻化程度(還包括釉質的耐腐蝕性)有所下降。反過來則說明,缺乏明顯玻璃質感,是瑪瑙為釉的一個重要特征。

二、于標本的截面,肉眼可見到較多氣泡嵌在釉汁與胎體間的釉層中、下方。用放大鏡于釉面上觀察,中層這些氣泡在釉層內呈稀疏的星辰狀,有的“大如星斗”。但是,蘊藏在釉層最底下的另一部分氣泡,于釉面上則很難透見。汝瓷釉層緊貼胎骨處有一排肉眼可見的氣泡,這種與其它青釉氣泡排列有異的景象,當屬瑪瑙釉為釉的又一特征。同時表明,瑪瑙釉的粘度很強,以致釉內與坯胎中的空氣在燒制過程中,無法正常逸出,較多的被封閉于釉汁下層。

三、由于瑪瑙的加入,釉子的粘性聚然增強,讓在高溫下本該受地心強力下注到底部的釉汁,竟然上行了一些。這是瑪瑙為釉的奇特現象。這種現象全面解釋了汝瓷為什么總被是做得特別規整,又總要把釉層控制在一定厚度范圍之內。原來,瑪瑙釉較強的粘度,降低了釉料在溶融時的正常流動,使得釉面自行修補厚薄不勻的過程受阻。強粘性還使厚釉在高溫下容易產生強內聚力,吃掉薄處的釉,而薄處釉汁也較易被厚處的釉層所吸附。由此看來,汝瓷滿身裹釉不只為了美觀,還是均衡瑪瑙釉粘度和內聚力過大的一項有效措施(支燒釘入窯時也上釉,出窯后敲掉)。

綜上所見,瑪瑙為釉確有許多獨到之處,最主要使釉澤精光內蘊(系釉內大氣泡折光反射之故)和釉呈幽玄靜謐的青色。但也有弊端。于標本上可見,釉面效果,有的很好,有的利弊各半,有些則瑕疵不少。這些,證明汝釉的制作難度相當大,以致汝窯產品出奇地少,足端露胎的成功品幾乎不見。由此想到,瑪瑙為釉,必定還有許多尚不為我們所知的玄奧。不然,為什么其它青瓷窯系不在釉內引入瑪瑙?又為什么汝瓷之間也存在著天壤之別?

青釉的發色,一般都與燒成時的窯位、窯溫及不同的還原氣氛有關。就汝窯而言,還應取決于瑪瑙的含量。例如,凡青藍呈色顯著如卵青、天青、粉青等汝瓷者,其色澤往往也格外地純正、勻潔;釉面也特別的細膩、平整;釉層也濃郁地呈失透狀,猶如有高密度的青色煙靄罩之;開片也以稀疏的斜直紋、魚鱗紋、蟹爪紋居多。如此現象,為其它青瓷窯系少有或不見。這幾個特征匯攏起來,似乎已為汝窯的內在品質分出了涇渭,至少是可以用作區別開包括宋官窯在內的其它青瓷。尤其那件不開片的小碗殘件,釉呈天青色,釉汁幽深蘊潤,“汁中棕眼隱若蟹爪”(明高謙《遵生八箋》語,棕眼,在上述汝器中僅無紋小碗上出現,系釉表含有肉眼可見的大氣泡;氣泡不破、疏朗,似蟹行走后留下的爪尖痕),顯出一派超凡的氣質。但是,它們釉面均不及汝器右灰青釉一類瀏亮。這些差別,是否為瑪瑙含量懸殊之緣故呢?仔細觀察還可發現,釉面玻化程度明顯稍好的一類汝瓷(占總數約15%左右,色有豆青、茶青、灰青等),除