精彩推薦

熱點關注

- 1、寶豐清涼寺汝窯遺址的發掘(二)

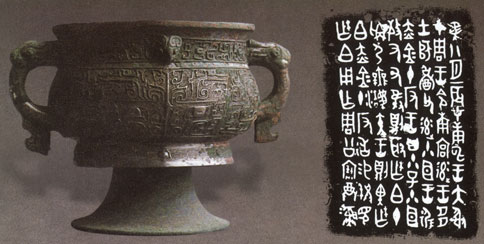

- 2、應國墓地有銘銅器

- 3、汝瓷燒制技藝的特色

- 4、千年古剎——風穴寺

- 5、應國墓地遺址

- 6、葉邑故城的前世今生

- 7、寶豐清涼寺汝窯遺址的發掘(一)

- 8、中國農民的迪斯科——郟縣大銅器舞

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、寶豐清涼寺汝窯遺址的發掘(二)

- 2、寶豐清涼寺汝窯遺址的發掘(一)

- 3、應國墓地有銘銅器

- 4、葉邑故城的前世今生

- 5、汝瓷遺址張公巷

- 6、汝瓷燒制技藝的特色

- 7、千年古剎——風穴寺

- 8、應國墓地遺址

縣衙建筑折射衙門制度(2)

2013/12/9 9:21:08 點擊數: 【字體:大 中 小】

知縣的俸祿,漢代以前隨意性較大,而知縣的待遇真正有明文規定是漢代以后的事。而明代自洪武十三年(公元1380年)規定正七品官月俸糧一百石,錢六十文。明中葉以后米貴鈔錢賤,七品知縣以米折鈔,月俸不到二兩銀子。

實際上,自古以來,朝廷都實行養廉制度。為保持官員的廉潔,朝廷還用不同名目發給職官補貼,比如米錢。米錢始于隋,自唐有載,職官除給月俸之外,還發給一定數量的食米、雜用錢,謂之米錢。

為激勵官員,我國古代對縣署主要官員的待遇規定,除其他方面外,還規定給予一定的由個人支配的雜用經費,統稱為知縣的經費銀。其中數額較大的一部分為銀錢差價,即縣署每年向農民征收的稅賦為銅錢,而向國家上解時須用白銀。一般狀況下,每七百文銅錢可兌換一兩白銀;但是,縣署在征收時一般按一千文兌一兩,這中間的差價就是由知縣直接支配的預算外經費。縣令還享有職田、公廨田、永業田。顧名思義,所謂職田,亦即由國家按官員職務級別作為俸祿的一部分而撥給的土地;所謂公廨田,亦即為一級政府機關直接所有的土地,作為“官莊”的一種,這部分土地不歸私人,由政府指定老百姓義務耕種,其收益則由該政府長官用于公事的雜項開支,實際上是對政府官員辦公及生活的一種補貼。這種制度自周代即有,一直沿襲到清末。

責任編輯:C009文章來源:河南省政府門戶網站 2006年10月09日

下一條:河南省歷史文化名村之郟縣堂街鎮臨灃寨上一條:平頂山人文之旅——三蘇墳

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區