- 1、寶豐清涼寺汝窯遺址的發掘(一)

- 2、葉邑故城的前世今生

- 3、平頂山清涼寺汝官窯遺址

- 4、汝瓷遺址張公巷

- 5、軋琴的藝術特征

- 6、汝瓷燒制技藝的特色

- 7、應國墓地有銘銅器

- 8、河南平頂山應國墓地發現楚國貴族墓

-

沒有記錄!

- 1、寶豐清涼寺汝窯遺址的發掘(一)

- 2、葉邑故城的前世今生

- 3、平頂山清涼寺汝官窯遺址

- 4、汝瓷遺址張公巷

- 5、軋琴的藝術特征

- 6、汝瓷燒制技藝的特色

- 7、應國墓地有銘銅器

- 8、河南平頂山應國墓地發現楚國貴族墓

應國墓地有銘銅器

2013/12/7 14:30:23 點擊數: 【字體:大 中 小】

1986--1996年,由河南省文物考古研究所與平頂山市文物辦聯合組成的考古隊在平頂山應國墓地進行了長達10年的連續性發掘。迄今為止,共發現并發掘兩周時期的應國及楚國貴族墓近60座,出土了一大批珍貴遺物,尤以青銅器和玉器為大宗。因此,被評為1996年全國十大考古新發現之一。

在應國墓地出土物中,青銅器最具特色,制作精細,造型新穎,其中不少銅禮器還鑄有銘文。目前,可以確定墓主人的墓葬有應侯墓(3座)、應史墓、惠公墓、匍墓、葬父墓、應姚墓、應申姜墓、應嫚(注:上“比”下“而”)齋墓、(注:上“宀”中“日”下“易”)宮姒墓、羅子戊墓等。另外,還有一些墓葬中出有應公、應伯、侯氏,柞伯、青公、叔浩父等人的銅器。這些銘文對研究古代的禮制,應國的世系及外交關系等都具有十分重要的價值。下面試舉幾例:

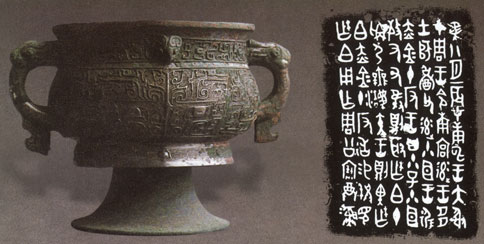

一、柞伯簋與古代射禮

柞伯簋出土于M242(中型墓葬)。與之共出的銅禮器還有鼎、簋、觶各2件,尊、爵、卣各1件。此外,還出有銅車馬器、銅兵器、王器和陶器等。柞伯簋敞口,斜方唇,短頸內束,淺腹外鼓下垂,腹部一對龍首形耳下各附一垂珥,淺圈足下設一喇叭形支座。頸部飾兩組八個以細雷紋作地紋的凸目夔龍紋。每組的四個夔龍紋各以一浮雕獸首為中心,對稱地分列兩側;腹部飾兩組以細雷紋襯地的凸目獸面紋,且在每組紋樣的左右兩側配以兩個相對稱的夔龍紋。耳的上端飾龍首,下部兩側飾陰線C形卷云紋,整個耳部作龍口吐長舌向下內彎曲狀。圈足部飾一周側視的三角形凸目蟬紋。喇叭形支座為素面。簋內底部鑄有銘文,共8行74字。通高16.5、口徑17、底座直徑13.4厘米(圖1)。

銘文大意是說,在八月庚申日這天早晨,周干在首都鎬京舉行大射禮,即舉行射箭技藝的比賽。當時將參加比賽的人員分成兩個小組。周王命令南宮負責"王多士"(也稱小子)組的比賽事宜,又命令師免父負責"小臣"這一小組的有關事宜。此后,周王拿出十塊紅銅板材作為獎品,說道:"小子,小臣,你們要按長幼次序,謙敬恭和地進行比賽,射中靶子較多的人可以得到這十塊紅銅板。"結果,柞(胙)伯十發十中,成績優秀,周王便把獎品給了他,并且又賞賜給他射禮儀式上的某種樂器。柞(胙)伯為紀念這一殊榮,特用周王賞賜的這些紅銅為原料,鑄造了用來祭把周公的銅簋。

銘文是一篇十分優秀的記敘文,短短70余字,闡明了射禮舉行的時間、地點,參加的人物、事件經過和結尾等各個方面,言簡意賅,層次分明,有條不紊,具有較高的文學成就。同時,更重要的是,它為研究我國古代的射禮制度提供了十分珍貴的資料。從銅簋的形制、紋樣、銘文字體與內容均顯示出周初銅器的特征。銘文中"王"應指周康王,南宮與《尚書·顧命》中的南宮毛很可能是同一個人。

這件銅官是胙國銅器,但為什么會被埋在應國墓地呢?我們認為柞伯簋,應是通過饋贈等手段輾轉于應國的。據文獻記載,胙國為周公之子的封國,簋銘末尾"作周公寶尊彝"充分證實了這一點。胙國地望在令河南延津縣境。而應國是周武王之子的封國。兩國同為姬姓國,共同承擔著藩屏周王室的任務,關系理應十分密切。故柞伯簋流落到應國應排除通過戰爭和掠奪等手段取得的可能性。

柞伯簋制作精細,造型別致,特用支座墊高器體,裝飾紋樣布局合理,對稱莊重,主體為纖細的凸線,又用細如發絲的雷紋襯地,線條流暢自然,輕盈飄逸。銘文字體很漂亮,為早期書法珍品之一。這件銅簋,既具有珍貴的文獻史料價值,又具有較高的工藝觀賞價值,實在難得。