精彩推薦

專題推薦

-

沒(méi)有記錄!

陜州澄泥硯

2015/1/27 10:26:15 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

陜州澄泥硯始創(chuàng)于唐,盛于明清。早在唐元和年間,著名書(shū)法家柳公權(quán)在《硯論》中就把澄泥硯和端、歙、洮硯并稱為四大名硯。

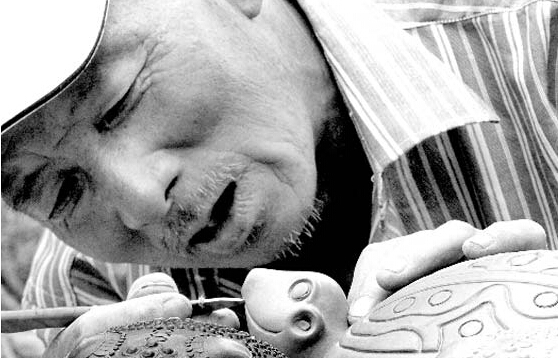

因這一地區(qū)因泥土黏性大且適宜延燒,有著世代生產(chǎn)土陶澄泥器皿的傳統(tǒng)。據(jù)介紹,澄泥硯屬范模成型,范與模均為澄泥陶制,藝人們根據(jù)所造硯臺(tái)的形狀,利用內(nèi)外范模進(jìn)行翻制。其原料取自當(dāng)?shù)鼗馃?yáng)溝的紅膠泥土,經(jīng)過(guò)揀選、搗碎、過(guò)篩、澄濾等多道工藝澄煉出泥漿,脫模的硯坯放置室內(nèi)陰干,半干時(shí)用利器整修、刻劃、壓印銘記堂號(hào),干透后再在太陽(yáng)下暴曬數(shù)日,趁熱窯燒制。

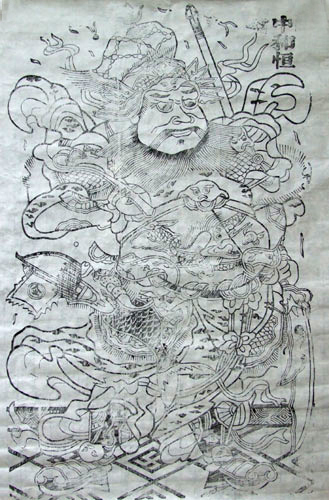

清代及民國(guó)時(shí)的陜州澄泥硯便產(chǎn)自該村的王氏家庭。清光緒二十八年(公元1902年),創(chuàng)立了“陜州工藝局”為官督商辦的手工業(yè)工場(chǎng),心靈手巧的制硯藝人,在繼承唐宋時(shí)期虢州澄泥硯的基礎(chǔ)上,吸取古代秦磚漢瓦、青銅器紋飾以及民間木板年畫(huà)、剪紙窗花等姊妹藝術(shù)傳統(tǒng)的吉祥圖案,獨(dú)出心裁地制造了許多極具民間地域特色,而有著濃郁文人色彩的澄泥硯瓦,其造型粗獷、飽滿、古樸,甚至一些器型同唐宋時(shí)期的古硯無(wú)甚兩樣,是清末澄泥工藝之代表作。

澄泥硯在本地民間人們習(xí)慣將它俗成為“硯瓦”,因其早在一千多年前,人們就利用制作精細(xì)的秦漢磚瓦作為研墨工具,唐代僧人貫休的《硯瓦》一文中云:“應(yīng)念研磨苦,無(wú)為瓦礫看。”可知唐代時(shí)人們已經(jīng)以瓦為硯,久之“硯瓦”一詞便成為澄泥硯的代名詞。其產(chǎn)品銷往周邊的許多地區(qū),東至洛陽(yáng)新安、西到陜西潼關(guān)、北去山西運(yùn)城,而且還遠(yuǎn)渡重洋,受到了國(guó)際友人的贊嘆和賞識(shí),譽(yù)滿異國(guó)。

責(zé)任編輯:M005文章來(lái)源:印象河南網(wǎng)

相關(guān)信息

精彩展示

沒(méi)有記錄!

評(píng)論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國(guó)網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書(shū)畫(huà)網(wǎng)

中國(guó)越調(diào)網(wǎng)

中國(guó)古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國(guó)戲劇網(wǎng)

中國(guó)土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國(guó)旅游網(wǎng)

中國(guó)傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國(guó)國(guó)家藝術(shù)網(wǎng)

慶陽(yáng)民俗文化商城