精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

趙學仁:“夕陽”暖照鈞瓷路

2012/8/29 12:10:34 點擊數: 【字體:大 中 小】

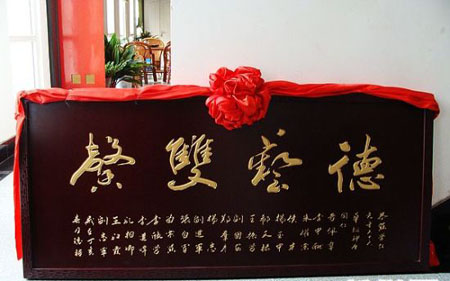

震撼的佛像廳

趙學仁常用語:

1,我不急,但我不能停。不管形勢發展怎么樣,我必須穩中求進,鈞瓷文化要通過我們這輩人更好地傳承下去。

2,年輕人只要多,啥事就好辦。你只要提出要求,他就能弄成。他們比我們有前途,鈞瓷在他們手上會更發揚光大。

3,我現在一是要傳承鈞瓷文化,二是要培養人才,不惜代價,送他們去學習,出省、 出國,給他們創作室,給他們舞臺。

4,心想到了,力出到了,啥時自然就能弄成;心想不到,力出不到,啥事都弄不成。

5,我不求多,只求精。(御鈞齋的藝師們可以)一個月做一件,兩個月做一件,但你做出來的瓷器必須要權威,要代表你的手藝,能觀賞,能收藏,能傳承。

6,我這個人決定做什么事情,一定要做成,一定會做成。想盡一切辦法去做它,去攻克它。就像創作“九龍大鼎”,啥法都用上了,堅決要辦成,一定要辦成。

身處中原腹地的小城,他卻胸懷鈞瓷藝術大復興大繁榮的開闊情懷。

身為縣級退休老干部,他卻放棄頤養天年、含飴弄孫的安逸生活,投身實業洪流。

已然年過七旬的老人,他卻呈現出逆轉生理規律般的旺盛精力和沖霄豪情。

這一切,源自于他對于鈞瓷濃烈的愛。這愛宛若一朵生長在他血脈之間的怒放杜鵑花,怒放在他的白發中,怒放在他眷戀鈞瓷的每一個眼神間,怒放在他與鈞瓷的一個個故事中。

執著鈞瓷的倔老頭

生于1941年的趙學仁額頭寬碩,性格豪爽。他幼時家庭貧困,長大后第一份工作是一線挖煤工,對此他常自謔曰“下煤窯出身,沒什么文化”。但踏實勇為的他通過努力,歷任禹州市多個崗位的領導職務。1985年,正值年華富盛之時,他按照組織要求,開始參與鈞瓷事業的恢復和發展,并擔任禹州市鈞瓷研究所所長,為現代鈞瓷技術的發展做出了難以磨滅的貢獻。

在這期間,自謔“沒什么文化”的趙學仁卻埋頭藝術效果奧妙玄奇的鈞瓷上,癡心不已。他帶領劉富安、閻夫立、任星航、丁建中等一批鈞瓷界的頂尖技術高手嘔心瀝血、攻克難關,陸續研發出如雙孔倒焰窯、炭化硅板無匣缽燒制工藝、液化氣燒成工藝等技術并予以推廣,不斷創作出如“豫象送寶”等震撼陶瓷界的驚艷作品。

退休后,已沉浸在鈞瓷世界中不可自拔的趙學仁閑不住,籌資開了家坐落在潁河邊的鈞瓷店。店里精品多,名品多,種類齊,生意也不錯。但出人意料,老人只干了幾個月就又召開了家庭會議,商量要把鈞瓷店關了。孩子們正在震驚之余,他又拋出一個炸彈——我要自己辦廠,燒鈞瓷,燒最好的鈞瓷。

孩子們炸開了鍋似的討論開來,這個問道:“老爺子,店里剛裝修好,這么多鈞瓷,你怎么突然想關了?”那個說:“爸,古人說“人過三十不學藝,你都60歲了,還折騰個啥。”那個接嘴道:“是啊,您在家抱抱孫子,打打麻將,看看電視,辛苦一輩子了,還不好好休息休息?”

趙學仁一揮手,蹦出三個字:“聽我說。”孩子們隨即鴉雀無聲,他聲音低沉,說:“我開了幾個月的店,發現自己搞了這么多年的鈞瓷,卻只能跟在別人后面亦步亦趨,賣他人的作品。這不行,我心中有自己對鈞瓷的理解,有對藝術的靈感。這個事,要做!”

一錘定音!家人們相對而笑,對這個倔老頭一點辦法也沒有。

2003年,趙學仁創辦御鈞齋鈞瓷文化有限公司,任董事長、藝術總監。

老人心目中的鈞瓷藝術

“從手工拉坯到模具批量生產,從柴燒、煤燒到天然氣燒制,從南北宋、元明清到新中國的各個時期,鈞瓷究竟是怎樣發展起來的?它反應出不同時代人們怎樣的生活、文化、信仰、習俗的狀態?……如果不能傳承好,年輕人將來都不知道了怎么辦?”

趙學仁一連串的反問如同一枚枚炮彈炸響在聽眾的心頭。這位目光長遠的老人有著自己明確的追求,他坦言自己在高齡之年做鈞瓷,既不求名,也不求錢,但求能做出有特點的東西。把鈞瓷藝術傳承下去并有所創新,把瓷器發展歷程顯示出來,他就算盡到自己的責任了。

在這熊熊窯火映襯下,老人用自己的生命和真誠捍衛著堅定的理想,其中最具代表性的例子莫過于“九龍寶鼎”的誕生。2004年,63歲的老人帶領御鈞齋技術人員攻關,燒制史無前例的“九龍寶鼎”(高1.19米,直徑1.09米)。燒制過程中他們邊燒邊摸索,陸續解決大鼎的坍塌、炸裂、支撐、粘接等難題,但仍連續經歷了十幾次的失敗。連一位國家級陶瓷大師聞訊都說:“算了吧,這幾乎不可能。”但趙學仁不服,他帶領團隊在失敗中總結經驗,突破重重困難,整整400多個日夜嘔心瀝血,終于在2005年9月30日,大鼎燒制成功。很快,吉尼斯世界紀錄等榮譽撲面而來,但老人的左耳卻因過度勞累而失聰了。

當筆者小心翼翼地向老人詢問對此是否曾后悔過?塞著助聽器、側耳傾聽的老人猛地一拍大腿,“后悔啥。人生能辦成一件事,就是能力。能燒出大鼎,我覺得值!”

接著他又補充說:“我這個人決定做什么事情,一定要做成,一定會做成。想盡一切辦法去做它,去攻克它。就像創作“九龍大鼎”,啥法都用上了,堅決要辦成,一定要辦成。”

一句話,說得筆者心中燃起轟轟烈焰。

當被問及他心目中鈞瓷藝術,老人更加興致勃勃,他開玩笑說:“你不要看我小時沒文化,但我愛看書,現在的我頂個大學生。”在老人的心中有一個復興鈞瓷文化的整體思路,他希望能在鈞瓷中呈現出中國的傳統文化,并且已經在陸續創作三教文化系列。他掰著指頭、如數珍寶:“儒家、道教、佛教,御鈞齋先從燒制圣賢像開始,如今我們已經燒成了大型老子、孔子、釋迦摩尼、關公像,以及觀音、普賢菩薩等。”

喝了口茶,老人又繼續深入闡述道:“鈞瓷自古以來一直都是以燒制花盆、瓶、罐、碟等為主,我燒制大鼎、燒制圣賢人物,這就是一個嶄新時代的特點。是鈞瓷的新出路,是中華文化新的提高。”

與其他注重效益的鈞瓷老板們截然不同,趙學仁秉持“求精不求多”的信念。御鈞齋的藝師們只要胸中有丘壑,他甚至允許他們一、兩個月只創作一件作品。但老人有著一條準則——(藝師們)做出來的瓷器必須要權威,要能代表自己的手藝,能觀賞,能收藏,能傳承。”

秉此信念,御鈞齋花費了15個月創作了九龍寶鼎,并榮獲世界基尼斯紀錄;花費半年多創作“御鈞壺”,拿下第七屆中國·禹州鈞瓷文化節金獎;勤勉推進,創作大型老子、孔子、釋迦摩尼、關公像等等;追求細致,創作“風調雨順” 大瓶,被人民大會堂收藏……短短九年,御鈞齋取得了100多項鈞瓷生產的技術性成果。

在這個浴火燃燒的過程中,御鈞齋逐漸地脫胎換骨。這從它的展廳就能看出一斑——它的展廳在04年規劃建設的時候僅是一個獨立的珍品博物館,而如今,已經赫然由五個不同鈞瓷藝術展示館組成了曲折通幽的藝術長廊。

“年輕人比我們有前途”

“年輕人只要多,啥事就好辦。你只要提出要求,他就能弄成。他們比我們有前途,鈞瓷在他們手上會更發揚光大。”

在趙學仁的口中,時常吐露出類似的稱贊年輕人的話語。與大多數高人的強勢不同,這位老人胸襟光風霽月,在鈞瓷界是有了名的愛護年輕人、培養年輕人,從他手下走出一個個年輕的鈞瓷大師。

比如81年出生的女大師孫夢聰,2000年才畢業于鄭州某雕塑專業的她,在04年的時候加入御鈞齋的公司,趙學仁看中她聰慧和悟性,帶她拜名師、訪工藝名地、提供創作工作室,充分挖掘她的潛力。八年時間,使她從一個20出頭的小姑娘迅速成長為驚艷于世的鈞瓷大師。御鈞齋里面讓人震撼的數百件圣賢肖像、佛像等均是出自她手。

比如今年30多歲的趙曉東,自少年時就跟隨趙學仁學習,曾被趙學仁送往多所高校進行深造,學習碳酸鹽等相關知識。如今這個清瘦精干的大男孩已經成為御鈞齋獨當一面的技術骨干與銷售經理。

在御鈞齋創作團隊中,除了趙學仁之外,平均年齡都是二三十歲的年輕藝師。提到此,趙學仁會瞇著眼、自豪地大笑,他說這些就是鈞瓷未來發展的希望,他(她)們將來一定比我們這一輩強,也是他為鈞瓷界創造出的最大的一筆財富。

最后,望著幾位他的得意弟子,老人眼神慈愛地表示,自己如今有兩個任務,一個是要傳承創新鈞瓷文化,創作更多的新作品。二是要培養 人才,不惜代價送他們出省、出國去學習。給他們獨立的創作室,給他們放飛夢想的舞臺。

當時陽光透過淺綠色的窗簾,打在這幾位高足年輕的臉上,給他們附上了一層神圣的光芒,仿佛象征著這神奇的鈞瓷藝術的傳承。恍惚間,七十一歲的趙學仁如若幻身成一輪夕陽,艷紅和煦,映照在鈞瓷發展之路上,折射在年輕人的心里,暖暖的。

這時,不禁又想起趙學仁常自吟抒懷的那首小詩:

年已過古稀,激情不能低。

只要常思考,腦子也清晰。

動手不方便,動嘴總可以。

看著他們做,心中也歡喜。

身心都健康,才是真目的。【原標題:趙學仁:“夕陽”暖照鈞瓷路】

責任編輯:C009文章來源:新華網 作者:閆占強 李曉星 朱曉路 2012-7-30

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度