- 1、申姓起源

- 2、白姓:楚國公族的后裔

- 3、周靈王與升仙太子晉

- 4、甘棠遺愛

- 5、樊氏:商周得姓 賢能輩出

- 6、樊姓由來與濟源

- 7、昆陽之戰:主戰強敵 劉秀嶄露頭角

- 8、王莽趕劉秀在魯山留下趣名趣事

-

沒有記錄!

- 1、申姓起源

- 2、樊姓由來與濟源

- 3、李姓始祖:老子李耳

- 4、周靈王與升仙太子晉

- 5、白姓:楚國公族的后裔

- 6、甘棠遺愛

- 7、宋:以國為姓的商族后裔

- 8、成功偶像派潘安與緋聞絕緣

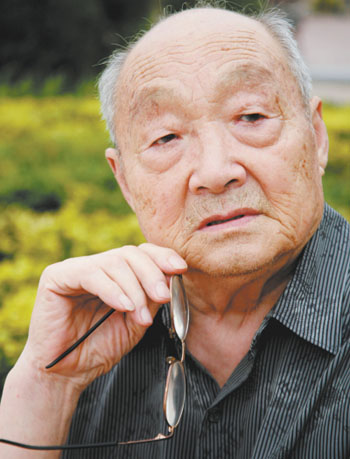

教之忠:民間文化的守望者

2013/11/25 11:02:06 點擊數: 【字體:大 中 小】

他是一個普通的老人,在禹州卻享有“活字典”的美譽,無論是陶瓷的歷史淵源,還是大禹的神話傳說,甚至是哪個村有什么規格的文化遺存,他都能娓娓道來,如數家珍。

他雖然只有高中學歷,但身份極其繁復,中國古陶瓷學會會員、河南省考古學會會員、河南省城市科學研究會會員、河南省錢幣學會會員等一個個頭銜,述說著他在發掘、保護和研究中國民間文化中的辛勞和成就。

他,就是省級非物質文化遺產——“大禹神話傳說”傳承人教之忠,一個備受當地人尊敬的民間文化守望者。

(一)

今年已82歲的教之忠,是禹州市文管所前所長、禹州民間文化的研究者。他的身份,更多公眾熟知的是后者。長達數十年對民間文化的研究、發掘,不僅讓他對禹州的夏禹文化、中藥材文化、陶瓷文化有著極深的理解,而且在一次次對外交流中,他漸漸成為大家熟知的文化專家。

7月19日,記者來到教之忠的家進行采訪。屋里很整潔,客廳里掛著一幅毛主席的畫像。雖然已是耄耋老人,但他精神抖擻,滿臉紅光。提起禹州的民間文化,老人如數家珍,過去的一切似乎都保存在他的記憶中,隨時可以取出來。他說:“這就跟腦袋里放電影一樣,記得很清楚。”

1930年,教之忠出生于禹州市無梁鎮井王村一個普通的農民家庭,兄弟四人。年少時,教之忠便在學習上展露出自己的天分,不僅記憶力好,而且理解很快,是村里私塾老師口中的好苗子。由于父母都不識字,所以他在兄弟幾人中更是被寄予厚望。至今教之忠還記著這樣一個場景:舊時私塾管理比較嚴格,經常有學生受不了老師的嚴苛而退學。而父親怕他在私塾里不好好學習,便拿著家里的一包紙煙去“行賄”老師,告訴老師如果他不聽話就狠狠打。

“雖然家里很貧困,那個年代也很動蕩,但是我沒有吃太多的苦。”教之忠告訴記者,為了讓他安心學習,父母從來不讓他去地里干活兒,從私塾回到家就是溫習功課。每每父親干活兒回來,不管多晚總是會讓他講講課本上的內容。遇到心情煩躁的時候,教之忠也會胡亂說一通去蒙騙父親。“他也不識字,就是想看看我學得咋樣,講對講錯他都不知道。”82歲的老人,說到這里時不好意思地笑了。

也正是由于父親對他的嚴格督促,10歲時教之忠不僅能夠背誦四書五經,而且能夠用古文寫作,有著良好的古文功底。1942年,在當時的天災及戰亂影響下,教之忠一家逃荒到陜西省渭南市。“雖然逃荒在外,但是父親還是堅持送我上學,讓我在當地讀完了初中和高中。”教之忠告訴記者,相較于同齡人來說,他不僅接受了完整的教育,而且父親對知識的渴望更是激勵著他在求學的道路上不斷奮進。

(二)

大禹與禹州有著千絲萬縷的聯系,而禹州則在數千年來流傳著眾多關于大禹的神話傳說,保存著眾多有關大禹的遺跡、遺址。這些神話傳說和歷史遺跡,一直在深刻地影響著禹州人的生活。

“我聽著大禹神話故事長大的,但真正開展這方面的研究工作,是我快50歲的時候。”教之忠告訴記者,1948年,他高中畢業后隨家人回到了已經解放的許昌,先后當過教師和掃盲干部。而他的人生發生重大轉折,卻是在一個頗具紀念意義的年份——1978年。

1978年,隨著黨的十一屆三中全會的召開,我國邁出了改革開放的雄偉步伐,而有著悠久歷史的禹州,更是積極探索對外交流的新路徑。禹州到底有哪些文化資源?帶著摸清家底的重任,教之忠開始負責禹州市文管所的日常工作。

“我也不是學考古出身的,就是有點兒古文底子,能看懂古詩文,干起工作來還是感到自己知識的貧乏。所以我的方法一是實地查看,二是積極學習。” 教之忠說,為了研究夏禹文化在禹州的影響,他騎著自行車,帶著一把鏟子,花了一年的時間走遍了禹州境內的潁河兩岸,通過實地查看夏代遺址、走訪村民,取得了大量的第一手資料。

作為千百年來華夏大地流傳最廣的故事,大禹治水是神話傳說還是歷史事實?教之忠表示,記載大禹治水事跡的古籍最早可見《尚書》、《詩經》,說明大禹治水確有其事。同時,考古發掘顯示,禹州作為禹都也是有根據的,在“夏商周斷代工程”中,所使用的重要資料就是禹州瓦店遺址的資料。但是,流傳在民間的大禹神話傳說,很多都是民間的演義。“比如禹王鎖蛟的傳說,在現實中就沒有蛟這種動物,但通過傳說能體現出人們對大禹的尊敬,并由此成為一筆寶貴的文化財富,那就是學習大禹為民造福的精神。這永遠值得弘揚。”教之忠說。

也正是從事禹州文物管理工作的這段時間,教之忠在對禹州民間文化的研究中,通過刻苦學習極大地豐富了自己的知識儲備。教之忠到底讀了多少書,這個問題他自己也回答不上來,但是在他的書房中,他那一柜子筆記本,不能不讓人敬佩他不遺余力保護地方民間文化遺產的毅力和決心。在禹州,無論是禹州藥交會,還是“中國陶瓷文化之鄉”的申報,老人都積極發揮自己的專業技能參與其中,因此在當地備受人們尊敬。

(三)

有史以來,中華大地的民間文化就是憑著千千萬萬的傳承人得以傳衍,他們是無數雨絲般的線索,閃閃爍爍,延綿不斷。

1999年,教之忠退休,但他一直牽掛著自己熱愛的文化工作。翻開老人的筆記本,不時可以看見老人為民間文化的研究及保護所進行的不懈努力。教之忠告訴記者,退休后賦閑在家,這期間既有很多專家學者專程來與自己進行討論交流,也有熟悉的村民找他幫忙解決生活中的難題,他把這些都寫進了日記。“每天寫日記是一種習慣,就是想把自己的生活狀態通過文字記錄下來,也算是自己生命的見證。”教之忠說。

由于歲數大了,目前教之忠已經很少參與公開的活動,在家中正忙著幫當地做地方史志的點校工作。記者翻開《明·鈞州志》看到,教之忠不僅很熟練地給古文斷句,而且對于有典故的詞語都詳細地進行了注釋。“老了,還能發揮自己的余熱,這也是一種幸福。”教之忠笑著說。

在做學問之中收獲快樂和幸福,對教之忠來說,無疑是一件欣慰和自豪的事情。深受儒家思想的影響,禮、義、仁、愛一直是教之忠待人處事的基本原則,但是對于當前的社會現狀,老人也有著一種深深的無奈。“現在社會上不都流傳有這樣的段子,說是良心多少錢一斤?這種現象的發生,的確令人擔憂。”教之忠表示,中央召開了十七屆六中全會,作出了關于促進文化大發展大繁榮的決定,作為一個文化工作者,他感覺這是一件喜事。“國家重視文化的傳承與發展,作為一名文化戰線上的老兵,我更愿意盡自己的綿薄之力,積極挖掘民間藝術的文化內涵,弘揚中華民族的傳統美德,因為這是我的職責和義務。”教之忠表示。【原標題:教之忠:民間文化的守望者】