- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、白居易 牡丹 牡丹詩

- 6、書法行長計承江的智慧生活

- 7、看劉萬林畫并與論畫

- 8、《列子》哲學的生命意識

-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、白居易 牡丹 牡丹詩

- 6、看劉萬林畫并與論畫

- 7、《列子》哲學的生命意識

- 8、他是中國男人的精神標桿

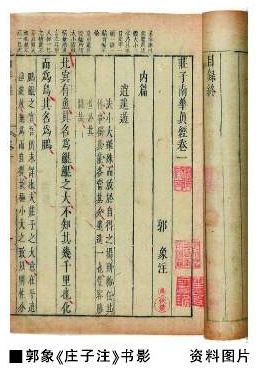

從知性詮釋學看郭象《莊子注》

2013/6/3 10:21:55 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

【核心提示】莊子論大道、談逍遙、齊是非、辨生死、倡無為,無不與人的心靈境界息息相關(guān),而郭象在對上述思想進行詮釋時,均進行了知性的理解,從而消除了莊子思想的超越色彩。

在歷代注解《莊子》的著作中,郭象的《莊子注》對《莊子》進行了創(chuàng)造性詮釋,影響最大。從文本詮釋的視角看,《莊子注》最主要的特點在于通過對《莊子》進行知性的詮釋,消解了莊子思想的形上性和境界超越性,從而建立起一個知性形態(tài)的哲學體系,我們可稱之為“知性詮釋學”。

其一,自生說。在宇宙萬物的生成問題上,莊子秉承老子,也將“道”設(shè)定為本原,本原之道無形無相,故又稱為“無”。莊子的道本原論只是一種哲學預(yù)設(shè),代表著人境界提升的價值指向。郭象卻對莊子的道本原論進行了完全知性的詮釋,提出事物自生說。郭象認為,如果存在造物者,則其非無即有。如果是無,那么虛無不能造物;如果是有,則有限之有不能產(chǎn)生眾多事物。因此,只能是“造物者無主,而物各自造”。郭象認為莊子所說的道就是虛無之“無”,“窈冥昏默,皆了無也”。道既為絕對虛無,故不具備生物的功能,莊子所說的道“生天生地,神鬼神帝”,也只能是“天地自生”和“鬼帝自神”而已。因此,郭象的自生說是知性分析與邏輯推演的結(jié)果。

其二,適性逍遙論。莊子對逍遙的界定是“乘天地之正,而御六氣之辯,以游無窮”,逍遙是一種消除物我對立和心閑意放的自由境界,其獲得要經(jīng)過“無己”、“無功”和“無名”的境界提升工夫。因此,逍遙的主體是有修證工夫的至人、神人和圣人。郭象將“自性”的概念引入對莊子逍遙的詮釋,認為不同事物形體大小與能力高低雖有不同,但只要能順任各自的本性則皆可稱之為逍遙,也就是“適性即逍遙”。如此一來,其所說的逍遙其實就是對自性的隨順,適性與否是判定逍遙與否的唯一標準,與境界的提升和超越?jīng)]有必然關(guān)系。

其三,是非之辨。莊子認為,是非之爭起于人的“成心”,是物我對立的一種表現(xiàn),通過“吾喪我”、“莫若以明”和“以道觀之”等方法提升境界以消除成心,是破除是非之爭的根本途徑。所以,莊子的是非之齊是境界提升觀照的結(jié)果。郭象則提出反覆相喻的方法來論證是非的齊同。所謂反覆相喻,是指通過以此喻彼、以彼喻此的方式,使原本為是者為非,原本為非者為是,從而使是非本身失去確定的意義,使是非雙方達于齊同。首先,此以此為是,以彼為非;彼則以彼為是,以此為非,所以彼此既是是又是非。其次,物皆自是,故無不是;物皆相非,故無不非,故彼此無是無非。所以,是同時又是非,非同時又是是,是非齊同為一。可見,郭象的齊同是非完全經(jīng)由知性的思辨,從是非的相對性言是非之齊同。

其四,生死之辨。在對待生死困境上,莊子主張“安時而處順,哀樂不能入也”,主張通過“守”的工夫而達到與道為一的境界,以道觀之,生死齊同,以此超越生死。郭象在生死問題上則以獨化解釋生死,認為生者乃獨化而生,死者乃獨化而死,生死之間沒有必然的因果關(guān)系。因此,“所謂齊者,生時安生,死時安死”,不要在生而憂死。郭象強調(diào)死生之“定分”,是以知性分解的方式完全斬斷生死之間的關(guān)聯(lián),并通過這種理論上的思辨而證成生時樂生、死時樂死之義,最終以理性認知的方式消解對生死的憂悲之情。

其五,無為論。無為在莊子那里與其所倡導的逍遙境界直接相關(guān)。如莊子說:“彷徨乎無為其側(cè),逍遙乎寢臥其下。”又說:“芒然彷徨乎塵埃之外,逍遙乎無為之業(yè)。”這表明,無為是人精神上的一種自由祈向,具有出世的傾向。郭象在詮釋莊子的無為思想時,也將“自性”的范疇引入其中,認為無為就是順性而動、順性而為。表現(xiàn)在政治上,就是君臣各司其職、各任其事。所以,郭象所說的無為其實是特定的有為。郭象從自性說無為,就排除了莊子無為義理中的境界超越性,而完全代之以切實的“為”,從而將無為從莊子的境界形態(tài)轉(zhuǎn)化為一種客觀的知性形態(tài)。

綜上所述,莊子論大道、談逍遙、齊是非、辨生死、倡無為,無不與人的心靈境界息息相關(guān),而郭象在對上述思想進行詮釋時,均進行了知性的理解,從而消除了莊子思想的超越色彩,充分體現(xiàn)出郭象哲學的現(xiàn)實指向:通過對道本原論的知性詮釋而建立起自生說,規(guī)避了形上世界的存在,將人們的目光定位在現(xiàn)實世界;通過對逍遙的知性詮釋而建立的適性逍遙論,滿足了魏晉士人“逍遙不離世俗”的現(xiàn)實需要;通過對是非的知性詮釋則排解了橫亙于出世與入世之間的是非判斷,將方內(nèi)與方外合而為一;通過對生死的知性詮釋則可使人不必通過艱苦的境界提升而獲得當下解脫;對無為的知性詮釋將有為與無為貫通為一。所以,郭象的知性詮釋學體系從理論上解決了魏晉時代面臨的諸多現(xiàn)實問題,從而成為玄學發(fā)展的頂峰。 作者:暴慶剛 【原標題:從知性詮釋學看郭象《莊子注》】