- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、白居易 牡丹 牡丹詩

- 6、書法行長計承江的智慧生活

- 7、看劉萬林畫并與論畫

- 8、《列子》哲學的生命意識

-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、白居易 牡丹 牡丹詩

- 6、看劉萬林畫并與論畫

- 7、《列子》哲學的生命意識

- 8、他是中國男人的精神標桿

我的老師謝瑞階

2013/6/18 16:29:17 點擊數: 【字體:大 中 小】

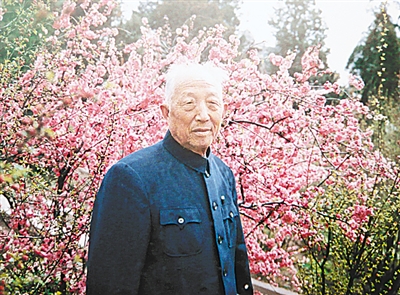

謝瑞階先生晚年照片。

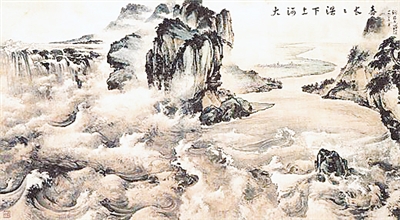

謝瑞階先生為人民大會堂所畫的巨幅國畫《大河上下浩浩長春》。

謝瑞階先生送給李蕤、宋映雪夫婦的《黃山百丈泉》。

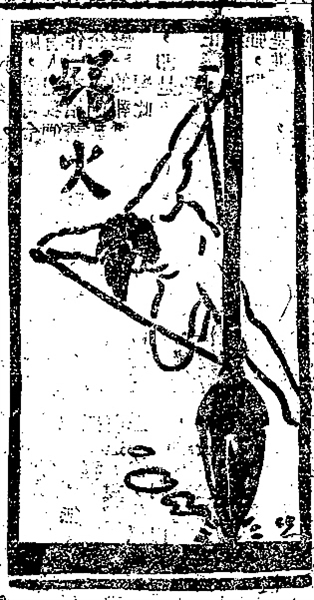

謝瑞階先生為《前鋒報》副刊《燧火》所畫的刊頭一。

謝瑞階先生為《前鋒報》副刊《燧火》所畫的刊頭二。

謝瑞階先生為《前鋒報·中國時報聯合版》副刊《春蟄》所畫的刊頭。

謝瑞階先生是中國現代著名的國畫家、書法家、教育家,是河南20世紀百年書畫史享有盛譽的人。謝瑞階先生晚年時,書畫成就達到爐火純青的境界。他一生教書育人,學生遍布全國。我就是自上世紀30年代起有幸接受過他教育的一個學生。

1932年夏,我從汝南來到開封,考取了開封女師后期班。開封女師的師資力量很強,教師大多是大學畢業生,有些還是大學教授。而其中最受學生尊重愛戴的,則是在開封女師教書多年的“歲寒三友”——謝瑞階、杜子勁和劉孟真。

當時,謝瑞階是美術老師,杜子勁教國文,劉孟真教化學。他們所學不同、性格不同,卻是很好的朋友。有人打趣謝瑞階和劉孟真,說“這畫家不是那化家”。那么,他們為什么被稱為“歲寒三友”呢?原來,他們都是在學術上精益求精、崇尚氣節人格、不愿匍匐在權貴腳下的人。當時教育界派系林立,有“北大派”、“北師大派”、“中央大學派”,尤其到了后來,國民黨要在學校鞏固自己的統治,在學校惡性發展組織、互相爭奪。但是,謝瑞階、杜子勁和劉孟真始終不參加任何幫派,保持獨立人格,維護教師的尊嚴。這在國民黨當局看來是“桀驁不馴”的,但他們有真才實學,受到廣大學生的愛戴。

我在開封女師上學時,謝瑞階先生才30歲。他面容清秀、平易樸素,整天穿一件藍布長衫、一雙布鞋。他不但畫兒畫得好,而且對學生非常愛護,總是諄諄教誨,尤其注重對學生道德品質的培養。記得他給我們上美術課,有時是事先畫好一幅畫,貼到黑板上讓學生臨摹;有時是用教室里4張課桌拼成一張大桌子,鋪上紙張,他把作畫工具都帶來,現場作畫,讓同學們圍在周圍觀看。他總是邊畫邊講。比如他喜歡畫竹,不僅教學生技法,而且講竹的品質,常常在畫作上題有“未出土時先有節,已到凌云猶虛心”等題款,有時還在竹旁畫些春筍,代表新生力量的崛起。他畫梅時,就會給學生講梅的品質,凌霜傲雪,不讒事權貴,“傲骨梅無仰面花”。學生們在跟他學畫的同時,也受到了人格品德的教育。我們非常尊重謝瑞階先生,把他當成自己的父兄一般。

謝瑞階先生常對我們說,一個人要學會自力更生,不能依賴別人,而要自力更生必須有一技之長,你如果沒有一技之長、不能獨立生活,那你的人生就沒有價值。他還說,一技之長必須對社會有利,如果對社會有害的所謂一技之長是要不得的。

謝瑞階先生曾告訴我們,他的父親是一名鄉村小學教師,家庭并不富裕,父親從小就教育他要自力更生。謝瑞階先生本來是學蠶桑專業的,但他的一只眼睛壞了,就改學畫畫。畫畫是一技之長,畫得好,畫得有意義,對社會也是貢獻。抱著這樣的信心,他就專攻書畫。他說他能夠當上一名美術教師,秘訣是“一勤對百難”。由于一只眼睛不好,他在畫畫上付出了更多的努力。他過去是學西畫的,但他認為中國畫更受歡迎,便改學國畫。他畫梅蘭竹菊,畫高山大河,常常配以一些勵志的詩句。謝瑞階先生喜歡畫黃河。他說,黃河是我們的“母親河”,洶涌澎湃、氣勢雄偉,象征著我們民族精神的偉大堅強,畫黃河也可以從中拓展胸懷。他每次教我們畫畫,總要講些道理。他講人要自尊自強、要有壓力,沒有壓力,就不能鍛煉自己。人一旦樹立了理想,就要有一種緊迫感,為了實現理想不斷奮斗。

我的丈夫李蕤,當時是開封男師的學生,謝瑞階先生并沒有教過他,但他們從認識后,就成了好朋友。1938年,開封女師因抗戰搬到內鄉,我和李蕤在南陽,與謝瑞階先生仍不斷來往。1944年,李蕤在南陽《前鋒報》辦副刊《燧火》,謝瑞階先生隨開封女師遷到內鄉夏館,和李蕤彼此經常聯系,《燧火》的刊頭就是李蕤請謝瑞階先生畫的。謝瑞階先生畫了兩幅《燧火》的刊頭,一幅畫了一只手,握著錘子,在石頭上敲打出火星,寓意“有石在,火就不會滅”;另一幅畫構思奇特,勾勒一個鉆木取火者的全身,兩只臂膀粗壯有力,用繩子拉動取火鉆頭,鉆頭在黑夜發出點點火星,而這個鉆頭不是金屬,而是一只碩大的毛筆,他對于“筆”的戰斗作用蘊含其中。在抗戰的艱難時世中,這兩幅刊頭,既展示了現實的黑暗,又表現了樂觀的信念,給予李蕤和《前鋒報》同仁們很大的鼓舞。

1947年,李蕤到開封辦《前鋒報·中國時報聯合版》,謝瑞階先生也隨開封女師遷回開封,李蕤再次請謝瑞階先生為聯合版的副刊《春蟄》畫刊頭,當時抗日戰爭已經勝利,但國民黨正在準備打內戰,專制統治黑暗,進步力量仍在蟄伏。謝瑞階先生創作的《春蟄》刊頭上,畫了幾條柳枝,柳枝上面已綻新葉,地上畫了幾個破土欲出的嫩芽,預示著大地解凍、萬物復蘇,蘊含著蟄伏著的人們對春天的向往。細心的讀者,都能從中得到啟示。人們常說,簡練是天才的姐妹,謝瑞階先生這幾幅刊頭寥寥數筆,卻體現了他高超的藝術技巧和高遠的思想境界。

1949年,開封女師并入開封師范學校。原開封女師的校址辦起了開封藝術學校,謝瑞階先生擔任開封藝術學校的校長。

1952年抗美援朝時,河南掀起支援前線的熱潮。李蕤在河南省文聯工作,參加了中國作協組織的“赴朝寫作團”,我在開封河南省婦聯工作,常請謝瑞階先生為宣傳抗美援朝作畫。謝瑞階先生那時畫了許多宣傳畫、連環畫,號召人民支援前線。記得我請他畫過幾張很大的宣傳畫,如婦女送夫參軍、婦女努力生產、支援前線、做軍鞋等。

謝瑞階先生有一雙兒女,姐姐叫謝胭,弟弟叫奇園,他們從小就和我們很熟悉。

后來,由于李蕤和我在歷次政治運動中遭劫難,和謝瑞階先生失去了聯系。直到1972年我們重返武漢后,和謝瑞階先生恢復了聯系。聽謝瑞階先生說,自1972年起,他就和師母到黃山自費旅游,畫了許多表現黃山奇景的畫。1974年1月,他送給我們一幅《黃山百丈泉》的國畫。謝瑞階先生在題款上寫道:“一九七二年五月登黃山速寫稿,七四年元月重畫,為悔深、秀玉兩同志紀念,工拙不計也。瑞階時年七十有二”,題款旁蓋了“謝瑞階印”(白文)和“七十以后所作”(朱文)兩枚印章。這幅畫,畫幅不大,但黃山的雄偉和秀麗卻傳神地反映出來。李蕤曾這樣描寫它:

一眼望去,山巒起伏,云海蒼茫,松柏挺立,雜花生樹,一條自天而降的白練格外醒目,這便是百丈泉了。凝目細看,似乎這泉水真是長達百丈,帶著水珠飛濺的喧鬧并透出絲絲寒氣……

1981年8月,我國改革開放剛剛起步,人民大會堂接待廳急需懸掛一幅表現中國大好河山的大畫。聽奇園說,當時謝瑞階先生雖已近80歲,仍毅然決然地擔當了這項光榮而艱巨的任務。他搬到人民大會堂附近的一個畫室里,奮戰40多天,畫出了巨幅國畫《大河上下浩浩長春》,懸掛在人民大會堂的大廳中,為壯麗的人民大會堂增添了異彩。他還有許多表現黃山、黃河的優秀畫作,故而被人們譽為“二黃”(黃河、黃山)畫家。

1992年秋,是謝瑞階先生90華誕,我和李蕤都給他寫了賀壽的詩歌。我給我的老師謝瑞階先生的賀壽詩是:

六十年前立門墻,如今相憶在他鄉。

諄諄教誨猶在耳,辛辛培育桃李香。

一生德高人仰止,二黃畫名天下揚。

九秩華誕如松柏,巍然不畏雪與霜。

李蕤與謝瑞階先生的交往更不尋常,他的賀壽詩是:

初識先生在汴梁,德高藝精兩輝煌。

猶記“燧火”點睛筆,難忘“春蟄”畫意長。

黃河波濤翻筆底,黃山瀑布響耳旁。

九秩高齡人猶健,再為祖國添風光。

1994年8月,謝瑞階先生92歲時,李蕤撰文《祝謝老與黃山黃河齊壽》,結尾處說“他的一生,本來就是和祖國山河融為一體的”。

如今,謝瑞階先生和我的丈夫李蕤都已經去世多年,我已是百歲老人。去年冬天,因《大河報》報道了我對1942年河南大饑荒中李蕤寫《豫災剪影》的回憶,得以與謝瑞階先生的兒子奇園取得聯系,他把李蕤1992年給謝瑞階先生寫的賀壽詩用電子郵件發給我的女兒宋致新。李蕤的字、謝瑞階先生的畫,使我仿佛又回到了過去與謝瑞階先生交往的那一幕幕場景。謝瑞階先生的人格品格,如黃河、黃山那樣巍峨浩瀚,令人終生難忘、肅然起敬。(注:宋映雪原名宋秀玉,李蕤原名趙悔深,宋致新是李蕤、宋映雪夫婦之女,本版照片由宋映雪提供。)宋映雪 口述 宋致新 整理【原標題:我的老師謝瑞階】