-

沒有記錄!

武則天開創(chuàng)中國最早的"高考" 古代就有封卷制度

2013/7/1 16:39:06 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

科舉,是中國最早的“高考”,始于隋朝。狀元,這一至今仍充滿魅力和活力并為眾人羨慕的名詞,則是中國歷史上唯一一位女皇帝武則天的發(fā)明和創(chuàng)造。

什么是“科舉”

“科舉”為分科舉人(選拔人)之意。我國真正的科舉制度始于隋文帝楊堅(jiān),繼行于隋煬帝楊廣。隋朝統(tǒng)一全國后,隋文帝把選拔官吏的權(quán)力收歸中央,廢除九品中正制,開始采用分科考試的方式選拔官員。隋煬帝愛好文學(xué),置進(jìn)士科,以“試策”取士,這是后代科舉考試文字的開始,又設(shè)明經(jīng)科,這標(biāo)志著科舉制正式誕生了。

從史書上看,楊廣推廣科舉選仕制度,并非是政治作秀。當(dāng)年確實(shí)是出于選拔優(yōu)秀人才的需要。到了唐代,科舉場上走出了“狀元”。進(jìn)士第一就是狀元,用今天的話來說是考場上的冠軍。這一至今仍充滿魅力和活力并為眾人羨慕的名詞,則是中國歷史上唯一一位女皇帝武則天的發(fā)明和創(chuàng)造。此后,“狀元”就成了優(yōu)秀學(xué)子的代名詞。

具體說,古代“高考”成績分三等:一二三甲。一甲只取三名。第一名稱“狀元”,第二名稱“榜眼”,第三名稱“探花”,稱“三鼎甲”,都賜“進(jìn)士及第”;二甲取若干名(根據(jù)官場需要),都賜“進(jìn)士出身”;三甲取若干名,都賜“同進(jìn)士出身”。

古代科舉考試的規(guī)矩很多,而且相當(dāng)復(fù)雜。完整程序有鄉(xiāng)試、會試、廷試,即地方、中央、皇帝三級考試。大家熟知的,是考試地點(diǎn)設(shè)在各省的鄉(xiāng)試。鄉(xiāng)試也稱鄉(xiāng)闈,通過鄉(xiāng)試即為“中舉”,成為舉人。從形式來說,鄉(xiāng)試可以看成是古代中國的“全國普通高校統(tǒng)一考試” 。

古代科舉分文、武科

如同現(xiàn)在名列前茅不容易一樣,古代的狀元更難考取。所以,古代的狀元多是貨真價(jià)實(shí)的滿腹經(jīng)綸之士,連皇帝也喜歡把女兒嫁給狀元郎。

在上世紀(jì)七十年代末恢復(fù)“高考”后,很長時(shí)間內(nèi)是全國萬萬千千的考生同考一張卷子。古代的科舉一開始也是這樣,實(shí)行全國統(tǒng)考,多數(shù)年代都是一榜取仕。但自古江南出才子,北方讀書郎在科舉場上,整體上顯然是考不過江浙秀才的。后來出于公正、平衡和照顧起見,最后一輪的“總決賽”殿試,有的朝代,如明朝就分出了南、北不同的考題和考試時(shí)間,出現(xiàn)南卷、北卷之分,甚至有南、北、中三卷之分。

現(xiàn)在的高考分為文、理科,古代的科舉也分科,有文、武科之異。因此,有文狀元、武狀元之別。據(jù)考證,中國古代第一個(gè)武狀元名叫薛奕;有名的文狀元就太多了,如唐代大詩人王維、宋代民族英雄文天祥,清末實(shí)業(yè)家張謇,都是狀元出身。

科舉要背多少書

據(jù)統(tǒng)計(jì),考生們要背誦《論語》、《孟子》、《詩經(jīng)》、《禮記》、《左傳》,共40多萬字,全部都要精讀背熟。此外,考生們還要看相當(dāng)于原文幾倍數(shù)量的注釋,還有其他非讀不可的經(jīng)典、史書、文學(xué)書籍等。

古代“高考”需要學(xué)習(xí)的科目主要有書、詩、論、賦一共四科,即八股文、試帖詩、經(jīng)綸、律賦。八股文的題目主要摘自“四書”:《大學(xué)》、《中庸》、《論語》、《孟子》。試帖詩是詩體的一種,考試時(shí)以古人某一詩和成語為題,并限定某一韻腳,以歌頌朝政為內(nèi)容,作出詩來。

考試時(shí)間為三天

在古代,考試時(shí)間也是十分固定的,但并不限于一次考試,有的朝代有春考、夏考之分。最后決出狀元的“殿試”,一般安排在三月里的春天,即所謂“三月廷試”。

古代的考試時(shí)間,一般也分為三天,但不是像現(xiàn)在這樣連著考,而是中間空出兩天。明、清兩朝,鄉(xiāng)試時(shí)間在陰歷八月份,會試在陰歷二月份,殿試在三月份。鄉(xiāng)、會兩試的時(shí)間定在當(dāng)月的初九、十二、十五三天。

江南鄉(xiāng)試多在秋季舉行,所以又叫“秋闈”。每闈三場,每場三晝夜。由于中間要兩次換場,因此實(shí)際是九天七夜。

第一場考的是八股文,是從四書五經(jīng)里邊選擇材料來出題的。第二場考的則是官場應(yīng)用文,分上下往來的公文和根據(jù)提供案例來撰寫司法判文兩種。第三場考策問,涉及的是具體的國計(jì)民生問題,要求考生給出對策和辦法。科考在當(dāng)時(shí)是考生也是朝廷的大事,為確保考試順利進(jìn)行,開考后號舍就會上鎖,其間無論發(fā)生什么事,即便是發(fā)生火災(zāi),燒死考生也不能開鎖。

當(dāng)時(shí)的號舍一律南向成排,長的有近百間,短的也有五六十間。巷口門頭大書某字號,備置號燈和水缸,可供考生夜間行路,白天飲水之用。考試期間伙食由考生自備。因?yàn)猷l(xiāng)試時(shí)間較長,加上天氣悶熱,飯菜很快就會變質(zhì),所以考生一般都只帶干糧充饑。

考題量大且雜

對于試卷的類型,各朝代是差不多的。各朝所考科目總的變化也不大,但題量很大。根據(jù)所選科目的不同,要完成相應(yīng)的考卷,才有可能考取功名,表面看比現(xiàn)在的高考試卷簡單,看似只寫作文,實(shí)則更復(fù)雜,是一考定終生。因?yàn)榭碱}量大,時(shí)間長,時(shí)常會發(fā)生“考死”考生的事件:有的學(xué)子無法忍受折磨,投水自殺、懸梁而去。

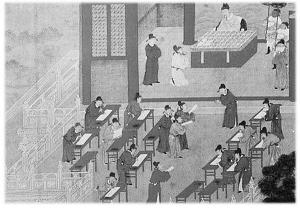

當(dāng)時(shí)預(yù)防作弊的相關(guān)措施很嚴(yán)格,考場是封閉式的,一排排號舍把考生隔開。

號舍左右兩壁磚墻在離地一二尺之間,砌出上、下兩道磚托,以便在上面放置上、下層木板。白天考試,上層木板代替桌案,下層木板為坐凳,供考生坐著答題,夜晚取出上層木板并入下層,用來當(dāng)睡覺的床。但因號舍長度只有四尺,相當(dāng)于1.33米 ,人睡下去連腿都無法伸直。而且號舍沒有門,考生需自備油布做門簾以防風(fēng)雨。

由于秋闈時(shí)天氣非常炎熱,考生們吃住全在狹小的號舍里,因此,經(jīng)常有考生因中暑生病、食物中毒導(dǎo)致意外死亡,還有的則是被藏在號舍屋檐等處的毒蛇咬死。

古代考生很辛苦

學(xué)生家長和教育人士這些年一直在呼吁為學(xué)生減負(fù)。其實(shí),這一心愿已喊了一千多年。古代的高考同樣是家庭的一件大事,如現(xiàn)在家長陪考、送考一樣,古時(shí)父母也是很盡心的,那是孩子通往仕途的唯一通道。

在古代,學(xué)生光看書是不行的,得把四書五經(jīng)這樣的經(jīng)典給背出來、熟記于心,甚至某句話在某頁某行,都得一清二楚。古人高考還要毛筆字漂亮,但那是冬練三九,夏練三伏,學(xué)習(xí)多年的成績啊,比現(xiàn)代的學(xué)生要痛苦多了。

就明清規(guī)定而言,并不是所有學(xué)生都可以參加鄉(xiāng)試的,首選得通過小試,即俗稱的童子試,成為秀才后才有可能。秀才還要通過歲試、科試,才有資格參加鄉(xiāng)試,科試在鄉(xiāng)試之前舉行,可以看成是鄉(xiāng)試的預(yù)考。通過科試的秀才被允許參加古代的“高考”鄉(xiāng)試。如果科試沒有通過,則叫“落海”,落海者尚有一次補(bǔ)考的機(jī)會,稱為“考遺才”。

通過鄉(xiāng)試,成為舉人,便可以參加由禮部主