- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、書法行長計承江的智慧生活

- 6、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

- 7、看劉萬林畫并與論畫

- 8、《列子》哲學的生命意識

-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、法家之"術" 申不害的學術思想

- 6、“河南墜子滅亡不了”

- 7、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

- 8、看劉萬林畫并與論畫

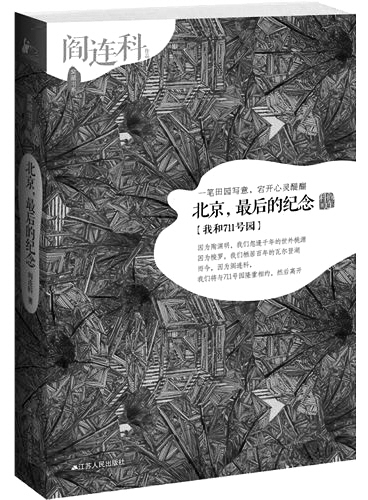

閻連科 寫一本讓我返老還童的書

2013/7/3 8:50:58 點擊數: 【字體:大 中 小】

【這本書】

這是我全部作品中最正能量的

首先我想說這并不是一部關于拆遷的書,拆遷的事情發生在書的寫作已經快要完成五分之四的時候,關于拆遷我也只在書的最后提到了一點,大家圍繞拆遷來說其實是有些誤解了。

其實我在寫《日光流年》、《年月日》的時候,就希望將來自己可以寫一部純粹關于大自然黃土地的書,在其中人退居到次要的地位,自然才是真的一號。

關于這本書,我自己常形容它是用中學生知音體,對大自然進行了無盡的贊美與歌頌,一種撕破臉皮、恬不知恥的歌頌。我想在旁人看來,我的作品總是太缺少一種歌頌的東西。如果現在有人問我,你寫主旋律嗎,你寫歌功頌德的東西嗎,我就會回答說這本《711號園》是多么的主旋律,多么的正能量,這是我全部作品中最正能量、主旋律的書。它是關于自然的主旋律,關于人類的主旋律,也是關于我們今天現實生活的主旋律。我想生活中很多美你是無法用美去稱贊它的,不僅是因為詞匯的單調,而是在美面前我們似乎總有一種羞澀感。但我希望在自己50多歲的時候回到中學生的狀態,美的就是美的,你可以說它無限的美麗,即使人家可以說我酸溜溜也無所謂。

散文其實是給了一個作家,有限度的想象和虛構的空間。在這本書中,我把自己作為一個小說家的有限度的想象寫到散文中去了。我希望可以在這個狹小的空間里做出一點文章來,一點與眾不同來,這種探索給我帶來了非常新鮮的感覺。我經常說小說中主義太多了,而散文中主義太少了,這就說明我們在散文中的探索性是不夠的,大同小異的東西太多了,很少有作家能寫出極具個性的散文來。當然了,我也寫不出什么主義,但是希望自己的散文和別人是有差別的。

這本書寫起來是非常愉快的,寫小說真的會非常痛苦,其中涉及你對人的理解、對現實的理解、對藝術甚至有點過頭的探索和追求,或者過分希望文字上有某一種風格,但是到了散文,一旦找到某一種感覺或者方向,你會覺得非常灑脫輕松。如今回頭重看,我感覺這種語言大概不再會回到我的筆下了,其中文字的稚嫩讓我有些意外,但我覺得能夠稚嫩,就像一個人能夠返老還童一樣,也很有趣。

【這一年】

把文學的心靈移植到另一種生活中

這一年仍然是在寫作,8月份的時候寫完了一部長篇小說,這對我來說是今年最大的一個事情了。小說寫的是一個小鄉村為什么在30年之間變成了一個北京或者一個上海。

作為上世紀50年代出生的人,我們太清楚中國今年為什么變成了這個樣子,我試圖用小說去把握30年間中國到底發生了什么事情。

還有就是前段時間一直在和開發商、政府打官司,終于把官司贏下來了,我想這也是一件比較大的事情。很多讀者會懷疑是不是你的房子有問題,但官司贏了,很多可說可不說的東西也都解釋清楚了。錢還沒有拿到,也許只贏下來一張紙,但至少贏得了一點公共的道德,和公共的合理性。

這是我離開711號園的第一年,沒什么不適應,也只住了兩年而已,已經這么大的年齡會覺得什么都是可以適應的。失去了就失去了,不過是回到另外一個書房去寫作而已。我想只要有文學在,生活就不會貧乏,住在711號園其實也是在用文學的心來看待那個院子,現在就是把文學的心靈移植到另外一種生活去。

還有一個感受就是世界末日過去了,作為一個預言也好,一個民間討論的話題也好,一個時間的切點也好,它告訴我們一切都過去了,什么都可以重新開始了。

【這一代】

我們總在自己原諒自己

因為種種原因,我們在自然面前總是充滿傲氣,誰都有權利踐踏一棵小草。在我們的社會,一切都是以自然的毀滅和消亡為代價來成全今天的生活的,我們對自然的常識遠遠沒有完成。如果我們真的能從情感上、倫理上理解植物的話,那每個人都會生活在自然中間。

大家常說北京的植物很少,是因為高樓林立,人口密度太大,但我們也會看到北京很多能夠種植植物的地方都是光禿禿的。

香港的人口密度比北京大,可每一棟樓推開窗子都可以看到綠色的葉子。當然,有人會說我們社會的發展可能還沒有到那一步,但我們總在自己原諒自己,什么叫沒有到那一步,其實是完全可以做到的。去我們生活的小區中一看,大量的地面都是被磚和石蓋著的,但在香港或者國外,樓頂上都是植物。

我覺得大家太習慣于現實中的逆來順受,不愿意對你憑什么給我這一個現實而不是那樣一個現實發問。我們總是相信幸福生活是別人給的,但別人給我一個現實我為什么不能思考,思考后為什么不能表達出來。思考和表達都是重要的。我覺得大家應該去思考憑什么是你給我一個現實,你又給我了一個什么樣的現實,這些現實我究竟是需要還是不需要,這是一連串的問題。

本版采寫/新京報記者 江楠

致敬詞

每個人都被時代裹挾而行,有所喪失有所承受。在一個追求急劇發展的社會,關于家園的夢想,誕生于我們最深切的盼望里,也熄滅在最真實的制約前。閻連科先生用細膩的筆調,靜默的審視與理性的觀照,寫出了家園之夢的重建與挫折,在他的敘事中,歷史與當下互成對照,理想與現實交織博弈,詩意與悲傷相互擊撞,其蘊含的力量,既摧毀著我們內心自我保護的冷漠感,也驅策我們抵達自身真實的存在處境,并與他一起反思。

我們致敬閻連科,因為他用見微知著的目光,照亮了我們生活的希望與困境。他也提醒著我們,即便我們的生活在其表層,各自孤立,互無顧念,但是,真正的遠離喧囂的遺世獨立,不可能發生,無論是精神上的,還是物質生活上的,我們將一起承擔這個社會的繁榮與哀傷。【原標題:閻連科 寫一本讓我返老還童的書】