- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、書法行長計承江的智慧生活

- 6、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

- 7、看劉萬林畫并與論畫

- 8、《列子》哲學的生命意識

-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、法家之"術" 申不害的學術思想

- 6、“河南墜子滅亡不了”

- 7、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

- 8、看劉萬林畫并與論畫

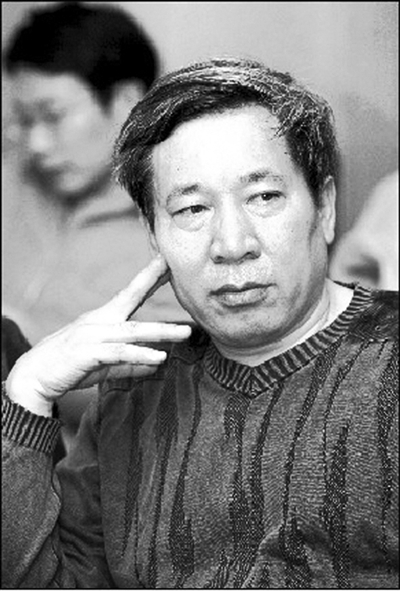

閻連科 饑餓是我們一代人的記憶

2013/7/3 9:32:32 點擊數: 【字體:大 中 小】

饑餓是我們整整一代人的記憶,到了80年代這種記憶才慢慢被除掉,才慢慢被淡忘。我想小說其實是現實生活的記憶,記憶是小說非常重要的部分,所以我們這一代人,包括60年代出生的余華,幾乎人人都寫過饑餓。我們所有這一代人都是一樣的,沒有什么特殊的故事,就是每天吃不飽。正因為吃不飽才要離開土地,要當兵去,要寫作,全部的目的可能都是為了吃飽肚子。

人在饑餓的時候是沒有什么人性可談。大家爭奪糧食、爭奪樹皮、爭奪野菜,我們今天可能都說不準那時候餓死了多少人。饑餓到了一定時候就是你死我活的戰爭。饑餓到了一定程度就是死亡的到來。溫飽問題解決了之后,我們可能會更多地想到人性啊,想到良知,想到責任。如果一個人處在饑餓的狀態,我想人性也一定最為低賤。當我們能夠吃飽的時候,我們才會去講尊嚴,人性才會有所升溫,有所提高……在饑餓面前,人性幾乎是泯滅的。在饑餓時是沒有人性可談的,因為人已經到了沒有尊嚴的時候,沒有尊嚴就不要去談人性,談美好。

我們在三十年代魯迅的作品里、沈從文的作品里、蕭紅的作品里,也能看到零星的饑餓。比如我們看到了祥林嫂的饑餓,看到了孔乙己的饑餓,看到了閏土的饑餓,這些饑餓在魯迅的筆下都有,但是你會覺得那時候的饑餓更個人化,孔乙己的饑餓你會覺得是孔乙己的。但是到了我們這一代人筆下,你會發現,這個記憶是和國家和民族緊緊連起來的。到了現在,饑餓已經從很多人的記憶中消失掉了。

我想更年輕的一代人去關注這些問題的時候,會覺得這是一個遙遠的,非常個人的東西。整個的饑餓是和我們整個民族的命運、民族的記憶、民族的歷史聯系起來的,完全不是個人的。它讓我們這一代人的文學和思考會和下一代人,甚至和更上一代人完全不同。

饑餓對我的文學創作影響非常大,我的很多作品都涉及饑餓,我用各種方式去表現饑餓、表現革命。當然我也會去表現在饑餓面前人性的美好,《我與父輩》就表現了在饑餓狀態中親情的美好。我希望能告訴讀者另外一種真實的存在,歷史是那個樣子就是那個樣子,不是我們今天說的這個樣子,不是我們知道的這個樣子。文學是虛構的,但是文學的真實是必然存在的。【原標題:閻連科 饑餓是我們一代人的記憶】