- 1、劉姓杰出的歷史名人

- 2、阮咸與琵琶的故事

- 3、韓愈古文改革

- 4、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 5、胡秋萍書法欣賞

- 6、馬俊明書法作品欣賞

- 7、書法行長計承江的智慧生活

- 8、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

-

沒有記錄!

- 1、劉姓杰出的歷史名人

- 2、阮咸與琵琶的故事

- 3、韓愈古文改革

- 4、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 5、胡秋萍書法欣賞

- 6、馬俊明書法作品欣賞

- 7、法家之"術" 申不害的學術思想

- 8、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

姚雪垠:耐得寂寞,方能不寂寞

2013/7/8 10:19:07 點擊數: 【字體:大 中 小】

10月10日是作家姚雪垠先生誕辰100周年,本文作者滿懷深情和敬意回憶與姚雪垠先生的交往。本版編發此稿,以示紀念。

一

在我還沒見過姚雪垠先生的時候,就經歷了一件跟姚雪垠先生關系重大的事情。

1975年,我被借調到首鋼長篇小說創作組擔任組長,集體創作一部反映首鋼工人生活的長篇小說。在深入生活和采訪中,我得知“文革”前曾有一本《首鋼廠史》在中國青年出版社出版,這本廠史是不可多得的好材料。可“文革”中的首鋼根本無處尋覓這本書,我想,只好求助中國青年出版社了。

我來到中國青年出版社,找到我高中同學的父親任景德的辦公室,他從桌上拿起已經準備好的《首鋼廠史》遞給我。正說著話,文學編輯室主任闕道隆進來,告訴任景德他剛聽到一個消息,說是毛主席同意姚雪垠的《李自成》第二卷出版了,批復給人民文學出版社出,不知這消息確切不確切。

我隨口插話:“確切,我見過那個影印件。”任景德問:“你是在哪兒見到的?”我告訴他是在人民文學出版社。因為最近人文社約我跟他們一起編輯一本鋼鐵工人創作的詩集《革命要鋼我們煉》,所以我常去人文社。前天正討論詩稿時,一個人給主持討論的呂果老太太(這是當年習慣稱呼,她當時任小說南方組組長)送來一個影印件,說是毛主席批準的一本書,得抓緊商量一下。我一聽有毛主席批示,就擠過去看了看。好像是姚雪垠先生給毛主席寫了封信,說他寫好《李自成》第二卷兩年了,沒法出版,請毛主席幫忙。毛主席批示大意是:同意他出小說《李自成》。張春橋就把這個批示轉給了人民文學出版社。那天呂果老太太看完還說了句:看來張春橋不知道《李自成》第一卷是中青社出的。

闕道隆轉過身問我:“你能不能把批件借來看看?”

我說:“說不好,試試吧!一會兒我就去。”

在人民文學出版社呂果老太太的幫助下,我又見到了那個影印件,可人家已歸檔,不能借出。上世紀70年代還沒有復印機,我只好抄了一份帶回中青社,交到任景德手里。

后來我才知道,兩位領導就是憑著這個批件(當然不是我抄來的那個,而是正式查到的批件)開始了一系列的工作。因此,才有了《李自成》第二卷在中青社的出版,才有了“文革”后中國青年出版社在團中央系統率先恢復業務,才有了所有出版社人員從農場回到北京。應該說這一切都肇始于姚雪垠先生給最高領袖的那封信。我不知道中國文壇還有沒有其他作家寫過這樣的信,但我由此知道了姚雪垠先生確實是一位身懷傲骨的作家。在“四人幫”橫行、全國僅有“八個樣板戲”的時代,敢于給毛主席寫信,要求出自己的書,真的很了不起!

二

1977年4月,我調入中青社文學編輯室。當時,《李自成》第二卷剛剛出版發行,社會反響極為強烈。人們爭相購買的熱烈狀況前所未有,甚至“走后門”購買《李自成》第二卷。知道我調到中青社的十幾個朋友就曾托我從出版社代購過呢!這也讓我從心底欽佩這位不屈不撓的《李自成》作者——姚雪垠先生。

那年秋天,編輯室主任派我和另外兩位老編輯給姚雪垠先生去送外地寄來的幾箱東西。當時,姚雪垠夫婦被安排在中青社的三里屯附近職工宿舍樓,修改《李自成》第三卷手稿。我搬著箱子爬上三樓,敲開姚雪垠先生的房門。正在卡片柜旁查閱卡片的姚雪垠先生聽見我們進屋,立即放下手里的卡片,走過來熱情地打招呼:“辛苦啦!你是新來的青年編輯吧?”我正把箱子放在墻邊,還沒來得及開口,我身后的老編輯說:“這是復業后第一個調來的年輕人,您就叫他小李吧!”

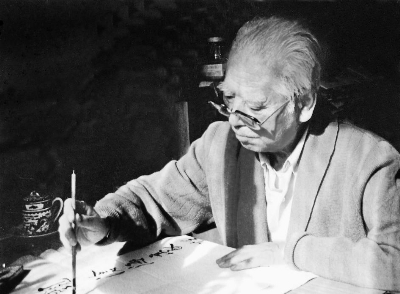

這是我第一次見到姚雪垠先生。年近古稀的姚老一頭銀發,連眉毛都是白的,卻滿面紅潤,一臉慈祥,兩只閃著睿智光芒的大眼睛是我從來未見過的,一下子就刻在了心里。還抱著箱子的老編輯問:“姚老,放在這兒合適嗎?不行,我們再搬。”“好極了!好極了!”姚老十分客氣,“你們都累了吧,坐下喝點我們湖北茶再走!”聽著姚老隨和的回答,我發現,這么老的一位作家,社會上那么轟轟烈烈地搶購著他的小說,他卻一點兒架子也沒有,說起話來總是先想到別人。這令我不禁肅然起敬,真想讓姚老給我這樣的年輕人提點希望或指導什么的。

臨走時,我故意讓老編輯們先出了屋子。姚老似乎看出我有什么心事,送到門口,問我:“今年多大了?”我說:“跟共和國同齡,28歲。”姚老笑起來:“后生可畏呀!”我連忙說:“不不,我是剛到出版社的新兵。您是我非常欽佩的老作家,我想,我想您能給我這樣的青年人提點希望,或者送我一句什么話嗎?”或許是第一次和這么著名的作家面對面的緣故,我說這話時有點緊張。姚老聽得很認真。他順手關上房門,朝窗戶方向慢慢走了幾步,又回過頭來,紅潤的臉上沒了剛才的笑容,一臉的寧靜與沉思,只有兩只眼睛放著光。他一字一句地說著,像是自言自語,又像是對我說:“耐得寂寞,方能不寂寞;耐不得寂寞,一生寂寞。”

這是我從沒聽過的語言,感覺里面蘊涵著很深的哲理,可一下子又不能想得很透,似乎是怕忘掉,不由自主地重復著:“耐得寂寞,方能不寂寞;耐不得寂寞,一生寂寞。”

姚老又恢復了剛才的笑容可掬:“對,就把這句話送給你吧!這是伴隨了我大半生的座右銘。”

我興奮地向姚老鞠了一躬,說聲:“我記下啦!謝謝您!”這句話從那天起就一直烙印在我的心里,成為我做事、做人、做學問的座右銘。看看今天社會的浮躁與喧囂,我越來越感到這句箴言的深刻,越來越崇敬姚老人格的魅力。

三

因為在文學編輯室工作的緣故,與姚雪垠先生的接觸慢慢多了起來。

那個年代,出版社常常組織看一些內部電影。有一次,我去給姚老送票,在三里屯住所又見到了目光炯炯的姚老。他見我對他的卡片柜很好奇,便拉開一個小抽屜讓我看了看說:“這個柜子我是從不示人的。”他有些動情地告訴我,這里有幾萬張卡片,是他幾十年研究明史的心血,也是他為寫長篇歷史小說《李自成》所做的艱辛準備;其中也包括為寫反映太平天國歷史小說《天京悲劇》準備的幾千張卡片。他說,寫歷史小說,不占有大量的歷史資料,就會陷入胡編濫造;更何況是要把《李自成》寫成一部明末清初的社會百科全書呢!他滿懷關愛地囑咐我:不管當編輯,還是將來搞文學創作,做卡片都是很好的積累學問的方法,不要學“文革”以來“假、大、空”的文風!說到“文革”年代的文風,姚老便有些激動。正是姚老的囑咐,讓我也開始了漫長的做卡片、做摘記、寫日記的習慣,甚至連剪報都做成了卡片的形式呢!

還有一次對話也是讓我終生難忘的。隨著《李自成》第二卷的轟動和第三卷的出版,社會上對《李自成》的評價百花齊放。在絕大多數肯定的聲音中,也有不少不同的聲音。出于對姚雪垠先生的敬佩與關注,我常常找一些相關報刊閱讀。我發現姚雪垠先生寫文章或接受采訪來答辯、商榷一些歷史問題越來越多。我心里疑惑:以他古稀之年,把時間都花費在爭論上,《李自成》第四、五卷,還有《天京悲劇》,能寫完嗎?

有一次,姚雪垠先生到出版社來,因為熟了,我就很直率地提出我的疑惑。姚老笑起來,閃著光芒的雙眼似乎看透了我:“哈哈,你是在說我耐不得寂寞吧?”看來姚老還記得幾年前他曾跟我說過的話。姚老很認真地告訴我:他不是在浪費時間,是在向史學界多年存在的不正學風開戰。他是要把一個已經寫入歷史教科書里的錯誤觀點改正過來。我問他是什么錯誤觀點,他說,你們歷史課上都在講“農民起義是推動歷史前進的動力”吧?這就是錯誤觀點。其實,農民起義充其量就是改朝換代的工具而已,這是歷史唯物主義的觀點。那天姚老談興很高,跟我講了農民起義的局限性、破壞性、悲劇性。還告訴我,他寫《李自成》和未來還要寫的《天京悲劇》,就是要用農民起義的事實證明他的觀點。這讓我深深感到,姚老不僅是個小說家,他首先是個歷史學家,而且是有獨立見解的歷史學家。

每次見到姚老,我都會有很多的收獲。這是那些年心中很興奮的一件事。1984年我調到作家出版社,與姚老見面交談的機會就很少了。但他的公子姚海天調到中國青年出版社后,我們曾同事了好幾年呢!

2005年的一天晚上,姚海天給我打來一個電話,他告訴我,他母親昨天去世了,后天上午準備在八寶山舉行一個家庭式的簡單告別儀式。他說我是他家老朋友了,跟他母親也熟,所以請我參加。在八寶山小告別室里,海天突然提出讓我主持告別儀式,因為他為母親準備了一篇悼詞。我想,這也許是我能為姚老夫婦做的最后一件事了。

聽著海天聲淚俱下的悼詞,姚雪垠先生夫人王梅彩那慈祥的音容笑貌又回到我的眼前。她是一位普通的中國婦女,伴著姚雪垠先生走過了極不普通的一生。戰爭年代,姚老為進步文學奮斗,她伴在姚老身邊共渡艱難歲月;到了晚年,姚老為了搶時間盡早完成《李自成》的寫作,她又擔起了錄音、打字的工作……人們記住了文壇有一位著名作家姚雪垠,但人們也同樣忘不了他身后有一位伴他一生的了不起的女性——王梅彩。(李榮勝)【原標題:姚雪垠:耐得寂寞,方能不寂寞】