- 1、軍旅詩人張國領:與詩歌一起回家

- 2、阮咸與琵琶的故事

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、馬俊明書法作品欣賞

- 6、書法行長計承江的智慧生活

- 7、劉姓杰出的歷史名人

- 8、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

-

沒有記錄!

- 1、軍旅詩人張國領:與詩歌一起回家

- 2、劉姓杰出的歷史名人

- 3、阮咸與琵琶的故事

- 4、“河南墜子滅亡不了”

- 5、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 6、胡秋萍書法欣賞

- 7、宋代理學家程顥:小官當得很自在 絮絮叨

- 8、馬俊明書法作品欣賞

李佩甫:我們的當代文學落后于時代

2013/7/17 14:23:57 點擊數: 【字體:大 中 小】

李佩甫

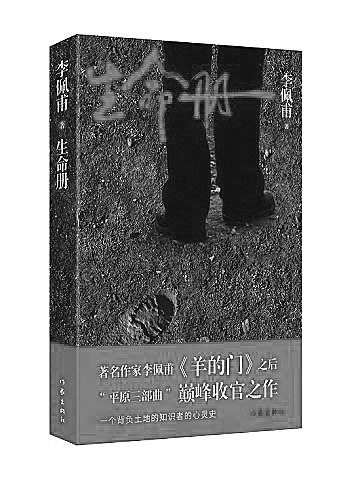

1953年出生于河南許昌,著有長篇小說《羊的門》《城的燈》《等等靈魂》,中篇小說《黑蜻蜓》《村魂》《田園》。曾先后獲全國“莊重文文學獎”、“飛天獎”、“華表獎”、“五個一工程獎”、“人民文學優秀長篇獎”。現任河南省作協主席,新作《生命冊》即將由作家出版社出版。

在《羊的門》里他對官場進行了深入刻畫;在《等等靈魂》里他對商場進行了細致描述;這次到了《生命冊》,他又想說些什么呢?前后五年,河南作家李佩甫構思完成的最新的長篇小說目前已在《人民文學》雜志完成連載。

我把人當植物在寫

新京報:你“平原三部曲”的前兩部《羊的門》、《城的燈》,名字都來源于《圣經》,那《生命冊》是怎樣的出處?

李佩甫:《羊的門》我是想寫草的故事,但在寫作的過程中我一直沒有找到很好的名字,一直到作品將要寫完了我卻還是沒有找到合適的名字,后來有一天晚上我突然翻了翻《圣經》,發現了關于“羊的門”的一句話,就用了這個名字,后來《城的燈》也是延續了這樣的思路。但《生命冊》不是,這個名字是根據這部長篇的形式來決定的,它更切近我的藝術形式和表達方式。

新京報:什么樣的表達方式?

李佩甫:我覺得《生命冊》這個名字更切近平原,它更有一種背景的感覺,更有一種樹狀的、放射的感覺,代表了一個平原上的眾生相。我的核心是背景和土壤,但其實就是一個又一個的人,所以我把它命名為《生命冊》。

新京報:說到樹狀、放射的感覺,這似乎也是你希望在書中結構體現出的效果。

李佩甫:這些年我一直在研究土壤與植物的關系,在這部小說中我是把人當做植物來寫的,在《生命冊》這本書中我主要想寫一個背著土地行走的人。我的核心是一個人的背景,是他生長的土壤,可以說這部小說是一部平原上的“植物說”。

新京報:把人當成植物來寫是什么意思?

李佩甫:在《生命冊》里我想探究在我們生長的平原上,最好的植物可以生長成什么樣子。所以我在結構上選用的是一種第一人稱的樹狀結構。

新京報:具體說說樹狀結構是什么樣的?

李佩甫:它是放射狀的,我會從風、樹、塵等寫起,寫一個人五十年的心路歷程,也可以說是心靈史。其中我使用了一些草蛇灰線式的隱筆,用心安排了一些導線,比如貫穿始終的“見字如面”,這是父系記憶的導線,而“給口奶吃”是母系記憶的導線。兩者合起來最終就成了小說那種樹狀的結構。

這是一部總結性的作品

新京報:為什么你會對人與植物的關系感興趣?

李佩甫:我覺得從上世紀80年代末開始,每個作家都有了自己熟悉的領地。但我最開始的時候是沒有的,后來經過多年的追尋、摸索才最終找到屬于自己的部分,那就是平原。這個平原已經不是生活中原始意義上的平原了,而是一種精神上的平原,一種虛擬意義上的平原。所以我開始想寫人與植物,與土壤的關系,探究平原上的植物是如何生長的,他們的生存狀態,生存背景。

新京報:聽說你創作《生命冊》花了五年的時間?

李佩甫:我是五年前開始構思這部長篇的。我創作有一個習慣就是開篇的第一句話要找到整部小說的敘述情緒,或者說是語言情緒。我覺得對于長篇小說整個情緒走向,第一句話是很重要的。我五年前寫了好幾個開頭,最長的寫到一萬多字,但都不成功,我覺得沒有找好情緒,就把它放下了。

新京報:之后如何連接上的?

李佩甫:之后我到我童年曾經生活過的地方。當時我的感覺就是鄉村已經不是原來意義上的鄉村了。有一天早上九點鐘我圍著村子轉了一圈,那是一個有三千人的大村,可我一個人都沒有碰到,卻碰到了一只狗。這和上世紀50年代、60年代、70年代的鄉村真是絕然不同了。年輕人都出去打工,村里剩的都是老人,真是發生了巨大的變化。這讓我重新體驗到生活在城市、鄉村的感受,重新喚醒了我的記憶,我就又開始動筆。其實真正意義上的寫作應該是三年的時間吧。

新京報:《生命冊》是《羊的門》、《城的燈》的升華嗎?

李佩甫:這部《生命冊》應該算是一部總結性的作品。

在這部書中,我想寫出主人公為什么最終成為了一個這樣的人,這與他自己的背景有著何種關系。在書中我也總會提到“他身后有人”這句話,就是這個意思。

這是一部書中“我”的內省書

新京報:書中的時間應該是從大躍進到當下,為什么你會選擇這樣一段時間?

李佩甫:因為這五十年是中國社會進程發生巨大變化的五十年。它涵蓋了兩個時代,在這兩個時代中國民的心理發生了巨大的變化。在經歷了社會翻天覆地的變化之后,這塊平原上的人的精神、生存狀態也隨之發生了巨大的改變。這五十年我想從兩個層面上來思考,一個是從鄉土走出來的知識分子,一個是他身后的土地,他們在這五十年的變化之中一次次在認識上達成了契合,彼此影響。我覺得文學是人類精神生活的沙盤、參照系,所以我很想通過小說來研究我們這塊土壤的變化。

新京報:你發現的主要變化是什么?

李佩甫:改革開放這么多年,那種我們所想象的,所期望的理想生活,到最后卻發現完全陷落了。中國社會現在已經進入了一種精神疾病的高發期,在這樣一個時代,我們會發現當我們的心靈回歸大地的時候,大地卻滿目瘡痍。我們喪失了很多東西,我們看見危險了,但我們卻沒有敵人,真正的敵人便是我們自己。為什么會這樣?我就是想通過這五十年達成對平原生命狀態的一種研究,一種關于靈魂的思考,一種追問。其實是一部書中“我”的內省書,是他對自己五十年的一種反省與探討。

現在很難找到安靜的書桌

新京報:在這樣一個時代,作家的探索是不是也在發生變化?

李佩甫:上世紀80年代的時候是中國作家的黃金時代,那時所有的作家都會張開毛孔吸收外來的影響,比如好的文學作品的影響,那時曾產生了一批好的作品。但走著走著我們卻發現前方失去了目標,一切都不是想象中的那個樣子。現在是一個經濟年代,資本年代,這對人產生了巨大的影響,整個社會都充斥著一種浮躁的氛圍,已經很難找到一個安靜的書桌了。

新京報:作家在這個過程里面臨的困境是什么?

李佩甫:從文本意義上來說,中國作家所面臨的一個難題就是如何突破舊有的文學樣式,如何寫出本民族所期待的,好的文學作品。這對當代作家來說是一個困境。社會已經發生了巨大的變化,但我們思考的時間還遠遠不夠。文學其實是應該走在時代的前面的,但是在這個階段中我們的文學落后于時代。

新京報:你找到突破困境的方法了嗎?

李佩甫:我覺得我這部長篇就是一個探索和實驗。在《生命冊》中,我是企圖對這五十年的中國社會進行反思和發言的。采寫/本報記者 姜妍實習生 江楠【原標題:李佩甫:我們的當代文學落后于時代】