-

沒有記錄!

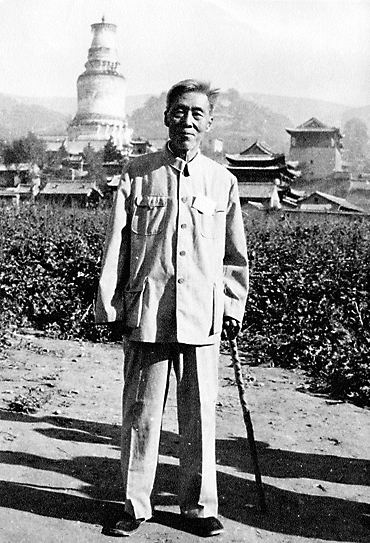

在大雁翅膀下——寫在著名詩人蘇金傘先生誕辰100周年之際

2013/7/19 14:54:26 點擊數: 【字體:大 中 小】

“親戚或余悲,他人亦已歌”。在河南文學界,有一個清白做人、率真處世、品格高潔的老人,在他逝去9年之后,仍為同行、后輩時時提起、深切緬懷。

2006年2月27日,在他誕辰一百周年之際,一位因采訪與老人結緣的普通友人,陷入了真摯、樸素、強烈的情緒中難以自拔,經過長達13個小時不眠不休的寫作,她滿含熱淚寫下了這篇感人至深的懷念文章——

□李玉梅

蘇老,今天是您一百歲的生日,您還好嗎?10年前的2月27日,我曾經和省會文學界的朋友們一同到您的家中為您祝壽,那是您90歲的生日。

今天又是2月27日,整個天空洋洋灑灑飄著雪花,整個大地白雪皚皚。那雪像您的詩一樣,綿綿無盡……在這場雪之前,您肯定看到了,您家鄉的原野上,柳枝已開始發芽,您眷戀的黃河兩岸,婆娑的白楊穗已悄然融入大地。今年的迎春花開得較往年晚兩個節氣,現在正怒放呢,那一定是在等待著您的歸來吧!我知道,您雖然離開我們已整整9年了,您和您的詩何曾離開過這片您摯愛的故土呢?

是春天了。在這個春天,您終于迎來了您一百歲的誕辰。生前,您住在省人民醫院高干病房5樓19號,我曾三次、五次、十次地去看望您。您對我說,我要活到一百歲,我的生命是因詩而活的,我活一天就寫一天的詩。可是,在您91歲的那年初春,迎春花剛剛開過,您就離我們而去了。

作為詩人,您從16歲開始創作,20歲登上文壇,成為河南現當代最早的新詩人,您跨越現當代兩個時代,您用凝重樸素的語言創作了史詩般的詩篇;作為思想者,您時刻關心祖國命運、人民疾苦。早在20世紀三四十年代,您就堅定地站在人民一邊,以筆作刀槍,寫下了大量感情熾熱、寓意深刻的篇章。您的詩如江河轟鳴、巖漿迸裂,在廣大讀者中引起了強烈反響。那一時期,《地層下》、《窗外》兩部詩集,奠定了您在中國詩壇上的不朽地位。

您的詩自成風格,在中國詩壇上獨樹一幟。您說:“新詩從開始到今天,我是見證人,又是親身經歷者。第一代新詩人,首先是胡適、俞平伯、劉大白、劉半農、聞一多等。作為第二代新詩人,我同臧克家、艾青是同時代的人。”

1936年,艾青在獄中寫下了《大堰河——我的保姆》,這首詩是艾青對“大堰河”這位不知名的勞苦婦女發自內心的贊美和懷念。13年后,您的《頭發》一詩,則是通過母與子、父與子兩代人頭發的變化,反映出了世世代代人民的命運和覺醒,意味是深刻的,意義是深遠的。這是您體現中國詩歌的優良傳統,即“詩言志”的現實主義精神的代表作。

蘇老,在您的《無弦琴》、《鵓鴣鳥》、《地層下》、《雷聲》、《蒲公英》、《扯秧》等著名詩篇中,我最愛讀您的《跟媽媽說》:

媽/我一擠眼/就看見薺薺菜/一棵壓一棵地生在眼前/把夜空/鋪得不剩一條路縫/要是地里也有這么多/今天晚上/也可以吃一頓飽飯啦……

這是您1945年1月,中國抗日戰爭勝利的前夜,面對中國人民備受苦難發出的悲憤控訴。而今天,從中央到地方都在為建設和諧社會,建設社會主義新農村而扎扎實實地工作著。今非昔比,想必您已經感受到了!

您說,寫這首詩當時的主導思想是反對日本侵略的愛國主義精神,當時詩情像火山一樣從心底涌出。這些詩大部分都由葉圣陶先生介紹給一些刊物發表,如蕭乾先生主編的《大公報·文藝》及《詩創作》、《文藝陣地》、《青年文藝》。詩集《窗外》則由巴金先生主持的上海文化生活出版社出版。

1949年10月,您從北京調回河南,籌備河南省文聯,創辦了《河南文藝》(后改為《翻身文藝》)。在這一時期,您的代表作《三黑與土地》、《場邊夜話》、《勞模三唱》等,唱出了人民的心聲,其中《三黑與土地》被葉圣陶先生選入中學課本。之后,您被錯劃為右派,遠離詩壇數十年。1977年以后,您在全國各大刊物上發表了一大批優秀作品。三中全會后,您詩情勃發,如同久旱逢甘霖,被禁錮的身心一下子解放了。您說,《山口》這首詩最能代表您當時的心情:

一座小橋橫在山口/連著山里山外的陰晴/橋頭一片草地/吸引著所有人的眼睛……

站在山口/調整一下呼吸/試一試想象力是否豐富/快些進山去吧/山口不過是春天的咽喉

您曾說過,思想僵化、感情枯竭、生活貧乏,詩的生命也就完結了。我這一生受過多種挫折和打擊,但卻沒有悲哀,沒有消沉,我所發表的詩都可以作證。

1985年10月,《人民文學》發表了您的一首《柳絲》。您說:“柳絲在中國古典詩詞中頻繁出現,但大多為惜別傷感之作。如王維的‘勸君更進一杯酒,西出陽關無故人’,柳永的‘今宵酒醒何處?楊柳岸,曉風殘月’。而我寫的《柳絲》一詩卻毫無傷感情調,而是中華民族經過種種災難積淀下來的一種總的感受。長長的柳絲是祖國的心,又是母親的愛,也是一種愛人的情。這里當然也包括著自己的遭遇,自己的心情。柳絲關懷著江河上的每一波瀾,因為每一波瀾上都載著舟船,在波瀾上顛簸也許會沉船。我在詩中寫道‘千里外淚濕人的衣袖,讓人懷念故鄉’,這就是以上各種愛所凝結的一種深情。”

“我寫這首詩,不是叫人朗誦的,是叫人思索的。”您說。

蘇老您還記得嗎,當時在病房里,我們圍著您朗誦您的名篇《在大雁翅膀下》:

大雁在高空飛過/翅膀下變換著冷暖的歲月……

在翅膀下/出現豐茂的地帶/有時又是荒涼的大漠/但大雁的翅膀所組成的隊列/大雁的呼喚所組成的征程/卻總是向著遠方/向著陌生雷電總會有的/但在它們身邊只是一瞬/隕星總會有的/但在它們身邊只是一瞬

大雁陣陣/相繼掠過長城/長城引頸北望/極目送它們遠行……

任何困難和挫折,在你身邊都是一瞬,您永遠向著遠方!您說,三中全會以后,我的心情比較愉快,思想更加活躍,敢于觸動過去的老框框、老調調,這就是我到老還能寫出詩來的原因,因此應該珍惜時光。

今年春節過后,中央電視臺舉辦新年新詩會,由著名主持人一一朗誦名人名作,董浩朗誦了您的《埋藏了的愛情》。那是您在82歲時寫的,我到醫院里去看望您時,您興致勃勃地向我講述了那首詩的背景和生活原型。

您說,當時一位姑娘從遠方到一個小縣城去看望您,你們來到郊外,面對茫茫沙灘,由于羞怯,您始終沒有勇敢地吻這位姑娘,您在晚年的詩中表達了深深的遺憾:“第二年我又去憑吊……而沙地里已鉆出幾粒草芽,遠遠望去,微微泛青,這不是枯草又發了芽,這是我們埋在地下的愛情生了根!”

誰能想到,1981年您切過氣管瘤、動過大手術,1992年您患腦血栓,凡是阻塞過的地方大面積腦組織壞死,而您居然還能寫出那么浪漫的詩篇。您說我一生遭遇的苦難太