精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

篆刻中的時序之美

2014/7/24 16:58:39 點擊數: 【字體:大 中 小】

篆刻中的篆法體現著書法的結構之美,篆刻的刀法體現著筆法之美,這是篆刻藝術與工藝雕刻最根本的不同之處。工藝性的雕刻只有空間的形象美,而沒有時間進程中的美,篆刻則除了具有建筑般的空間形象美,還具有沿刀筆進程展開的音樂般的時序美,書法與篆刻一樣,具有空間與時間復合之美。清人徐堅《印戔說》中說:“章法,形也;刀法,神也。形可摹,神不可摹。”用今天我們的時空說來理解徐堅的話,章法的空間性展示了篆刻的形質,而刀筆遞進間的時序之美,才能傳達篆刻內在的精神。所以徐堅認為:“刀法所以傳章法也,而刀法更難于章法。”

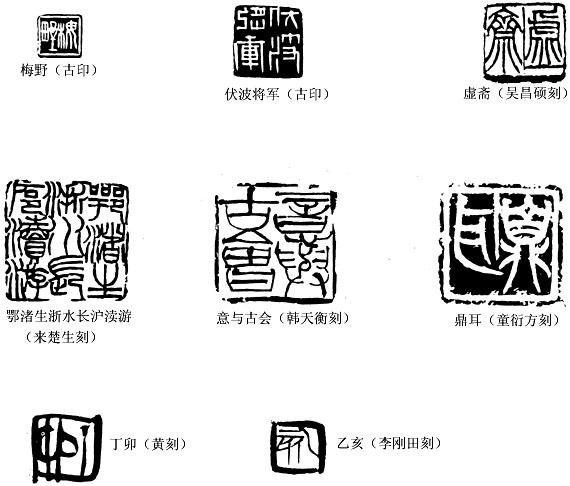

古代印章制作中就蘊涵著書法之美,不管是戰國古璽印或是秦漢印,印中都使用當時的通行文字,其結構表現了經過改造變化使之適合印章形式之后的美,另外,印面的線條也蘊涵著書寫性的時序之美,但這種美并非直接展示,而是受制于古代印章制作和使用的種種方式,以不同的特點間接地表現出來。舉出兩方印例:一方是“梅野”,這方印在大批的秦漢古印中是非常值得注意的,在篆法結構上,保持著書法的結構之美,而未完全禁錮于方正的印面,有度地表現著書法美的自然性,細細品讀,印章的制作性并未“異化”筆意,點畫間屈曲向背的勢態呼應,表現出書寫性的時序之美,并且既有刀意又有筆意,有些類似后世吳熙載篆刻中刀與筆的特點。另一方是“伏波將軍”,似為魏晉間印章,其篆刻已經打破了漢官印相對謹嚴的模式,金屬的印章材質和急就草率的刻鑿方式,“異化”了印中書法美原來的形態,但其內在的書法之美以另一種形式頑強地表現著,細讀之間,在草草刻鑿的刀痕之中,仍能清晰地體味出書法用筆的節奏感,結構的攲側錯落與刀痕的起止輕重,都能感到其明顯的書法性,在印面上不相聯系的點畫之間,仍能潛在地體現著孫過庭所說的“以使轉為情性”的那種美,印中篆刻看似散漫,卻有著筆勢間血肉聯系。

宋元以后文人篆刻興起,起初就有明確的篆法意識,而刀法和筆法意識卻很模糊,元人吾丘衍《三十五舉》是最早的篆刻論著,其中只有書篆和篆印之法,也就是如何寫好篆書并如何把篆書轉化入印面的方法,而只字未提刀法及筆意,此時的篆刻由文人篆印交付專門的刻印工匠依篆印完成,印工們只注意到篆法結構之形而難以表達刀筆遞進間的勢態聯系,也就是只注重印面的空間之美而忽略了篆刻的時序之美。篆刻中筆法概念的明確提出者是明代的朱簡,他說:“刀法者,所以傳筆法者也。”能夠傳達筆意是篆刻與書法的血緣所在,但這種筆意又必須由刀法來“傳”,而不是將毛筆書寫的形質直接摹擬上石,要求刀筆渾融不若跡象。傳達筆意的刀法觀明確了,但不同時期、不同流派的篆刻家對其理解不同,以不同特點的刀法為標志形成了風格紛呈的明清流派印。如今回頭看去,從審美方面分析刀法表現大概有三類:一類是用以刀刻石的方式,再現古代印章中古厚的金石意味,可以浙派的短碎切刀為代表;第二類通過用刀在印面上表現篆刻的結構之美和用筆的節奏之美,可以鄧石如流派為代表;第三類重在表現爽爽刀痕和石花迸裂的趣味,通過刀石之趣體會筆意,可以齊白石為代表。當然,這樣的劃分是相對的。綜觀這三類,可以說其中鄧石如流派的用刀特點與朱簡的刀法論最為相近。

我們賞讀一些印例。吳昌碩所刻“虛齋”一印,二字篆法結構書法的手寫意味很明顯,是以自家風格的小篆直接入印,未作適合印面的變化,章法上用中豎將印面分為左右兩半,二字各占一半,表現著每一個字篆法的獨立與完美。其用刀雖然也是源于浙派的切刀,但與以追求金石趣味的短碎切刀不同,而是通過用刀體現用筆的節奏感,線條起止處的細節頗具書法意味。來楚生所刻“鄂渚生浙水長滬瀆游”一印應與上舉吳昌碩印例為一類,都是以表現筆意之美為重,小篆體式作了一些方化以適合印面需要,線條刀筆渾融,沿刀筆進程和句讀順序展開時序之美。

再舉幾方當代印人的作品。韓天衡刻“意與古會”,線條具有書法的輕重變化,起止轉折處細節的裝飾也都體現毛筆的“執使轉用”,篆法結構的草化加強了“以使轉見情性”,但又不是生硬模仿毛筆書寫的痕跡,依然以爽爽刀痕出之。童衍方“鼎耳”一印,采用古璽印式,金文篆法結構,但體式使之小篆化,加強線條圓轉婉通的筆勢。在形質上這方印鋒芒顯露,刀感很強,就意味來說,筆與筆之間有著勢態的密切關聯,筆感又很強。黃惇所刻“丁卯”一印中的刀筆表現則是另一番趣味,作者在邊款中說:“青花瓷押粗重一路,于無人問津處治印,乃予一大快事也。”可知此印為受青花瓷器底部押記影響創作,青花瓷押記為模仿印章形式的手畫印形。其中比篆刻具有更多的自由書寫意趣,將其特點轉換在篆刻創作之中,保持筆意,增加刀與石之感,筆情墨趣、刀情石趣和合一體,別開生面。筆者刻“乙亥”一印,創作時草草在紙上連成印稿,當時是覺得用毛筆畫的印稿比篆刻的印鈐別具一種情致,故在刻時努力保持在紙上寫出印稿的感覺,但又不能完全像是寫出的印,要通過刀痕和石質來表現翰墨之妙。印中“亥”字篆刻基本為正勢,“乙”字斜曲線懸于印面右上,形成斜正動靜的對比,邊框一定程度保持了手畫的形象,但線的質感仍求金石意味。

當代篆刻創作,為了加強印面的形式感,使作品在展廳中的眾多作品對比之下能凸現出來,表現出較強的設計性,往往是以損害“所以傳筆法”的刀法為代價的,加強空間的設計性及技法的工藝制作性,必然會弱化印面時序的節奏感,而作品結果往往是只能耐人耳目不能耐人品讀。文人篆刻家的作品重一個“讀”字,今天藝術家的篆刻作品重一個“看”字,其中有許多耐人思索的變化。

作者:李剛田

古代印章制作中就蘊涵著書法之美,不管是戰國古璽印或是秦漢印,印中都使用當時的通行文字,其結構表現了經過改造變化使之適合印章形式之后的美,另外,印面的線條也蘊涵著書寫性的時序之美,但這種美并非直接展示,而是受制于古代印章制作和使用的種種方式,以不同的特點間接地表現出來。舉出兩方印例:一方是“梅野”,這方印在大批的秦漢古印中是非常值得注意的,在篆法結構上,保持著書法的結構之美,而未完全禁錮于方正的印面,有度地表現著書法美的自然性,細細品讀,印章的制作性并未“異化”筆意,點畫間屈曲向背的勢態呼應,表現出書寫性的時序之美,并且既有刀意又有筆意,有些類似后世吳熙載篆刻中刀與筆的特點。另一方是“伏波將軍”,似為魏晉間印章,其篆刻已經打破了漢官印相對謹嚴的模式,金屬的印章材質和急就草率的刻鑿方式,“異化”了印中書法美原來的形態,但其內在的書法之美以另一種形式頑強地表現著,細讀之間,在草草刻鑿的刀痕之中,仍能清晰地體味出書法用筆的節奏感,結構的攲側錯落與刀痕的起止輕重,都能感到其明顯的書法性,在印面上不相聯系的點畫之間,仍能潛在地體現著孫過庭所說的“以使轉為情性”的那種美,印中篆刻看似散漫,卻有著筆勢間血肉聯系。

宋元以后文人篆刻興起,起初就有明確的篆法意識,而刀法和筆法意識卻很模糊,元人吾丘衍《三十五舉》是最早的篆刻論著,其中只有書篆和篆印之法,也就是如何寫好篆書并如何把篆書轉化入印面的方法,而只字未提刀法及筆意,此時的篆刻由文人篆印交付專門的刻印工匠依篆印完成,印工們只注意到篆法結構之形而難以表達刀筆遞進間的勢態聯系,也就是只注重印面的空間之美而忽略了篆刻的時序之美。篆刻中筆法概念的明確提出者是明代的朱簡,他說:“刀法者,所以傳筆法者也。”能夠傳達筆意是篆刻與書法的血緣所在,但這種筆意又必須由刀法來“傳”,而不是將毛筆書寫的形質直接摹擬上石,要求刀筆渾融不若跡象。傳達筆意的刀法觀明確了,但不同時期、不同流派的篆刻家對其理解不同,以不同特點的刀法為標志形成了風格紛呈的明清流派印。如今回頭看去,從審美方面分析刀法表現大概有三類:一類是用以刀刻石的方式,再現古代印章中古厚的金石意味,可以浙派的短碎切刀為代表;第二類通過用刀在印面上表現篆刻的結構之美和用筆的節奏之美,可以鄧石如流派為代表;第三類重在表現爽爽刀痕和石花迸裂的趣味,通過刀石之趣體會筆意,可以齊白石為代表。當然,這樣的劃分是相對的。綜觀這三類,可以說其中鄧石如流派的用刀特點與朱簡的刀法論最為相近。

我們賞讀一些印例。吳昌碩所刻“虛齋”一印,二字篆法結構書法的手寫意味很明顯,是以自家風格的小篆直接入印,未作適合印面的變化,章法上用中豎將印面分為左右兩半,二字各占一半,表現著每一個字篆法的獨立與完美。其用刀雖然也是源于浙派的切刀,但與以追求金石趣味的短碎切刀不同,而是通過用刀體現用筆的節奏感,線條起止處的細節頗具書法意味。來楚生所刻“鄂渚生浙水長滬瀆游”一印應與上舉吳昌碩印例為一類,都是以表現筆意之美為重,小篆體式作了一些方化以適合印面需要,線條刀筆渾融,沿刀筆進程和句讀順序展開時序之美。

再舉幾方當代印人的作品。韓天衡刻“意與古會”,線條具有書法的輕重變化,起止轉折處細節的裝飾也都體現毛筆的“執使轉用”,篆法結構的草化加強了“以使轉見情性”,但又不是生硬模仿毛筆書寫的痕跡,依然以爽爽刀痕出之。童衍方“鼎耳”一印,采用古璽印式,金文篆法結構,但體式使之小篆化,加強線條圓轉婉通的筆勢。在形質上這方印鋒芒顯露,刀感很強,就意味來說,筆與筆之間有著勢態的密切關聯,筆感又很強。黃惇所刻“丁卯”一印中的刀筆表現則是另一番趣味,作者在邊款中說:“青花瓷押粗重一路,于無人問津處治印,乃予一大快事也。”可知此印為受青花瓷器底部押記影響創作,青花瓷押記為模仿印章形式的手畫印形。其中比篆刻具有更多的自由書寫意趣,將其特點轉換在篆刻創作之中,保持筆意,增加刀與石之感,筆情墨趣、刀情石趣和合一體,別開生面。筆者刻“乙亥”一印,創作時草草在紙上連成印稿,當時是覺得用毛筆畫的印稿比篆刻的印鈐別具一種情致,故在刻時努力保持在紙上寫出印稿的感覺,但又不能完全像是寫出的印,要通過刀痕和石質來表現翰墨之妙。印中“亥”字篆刻基本為正勢,“乙”字斜曲線懸于印面右上,形成斜正動靜的對比,邊框一定程度保持了手畫的形象,但線的質感仍求金石意味。

當代篆刻創作,為了加強印面的形式感,使作品在展廳中的眾多作品對比之下能凸現出來,表現出較強的設計性,往往是以損害“所以傳筆法”的刀法為代價的,加強空間的設計性及技法的工藝制作性,必然會弱化印面時序的節奏感,而作品結果往往是只能耐人耳目不能耐人品讀。文人篆刻家的作品重一個“讀”字,今天藝術家的篆刻作品重一個“看”字,其中有許多耐人思索的變化。

作者:李剛田

責任編輯:C009文章來源:青少年書法(2005年第10期)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區