精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

家學淵源成一代大師 狂放畫風至大境無為

2014/8/19 11:21:09 點擊數: 【字體:大 中 小】

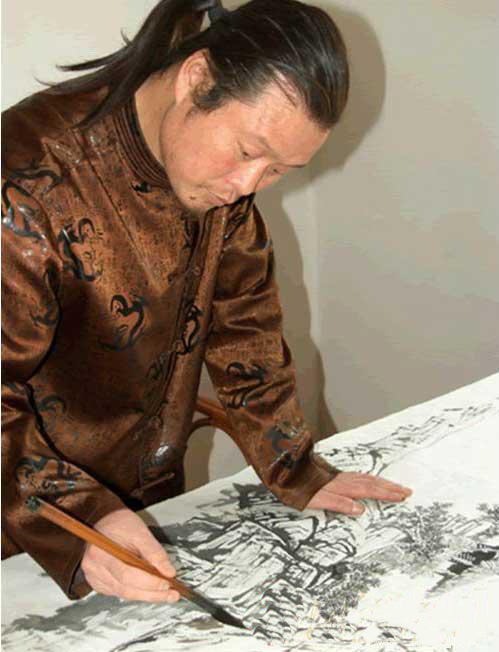

專訪著名書畫家李金山

李金山,出自大山,未進任何專業院校,憑著山里人那股子倔勁兒,憑著深厚的家學淵源和吃苦耐勞的精神以及對藝術孜孜以求的強烈抱負,硬是走出大山,創造著藝術生命的神話。如今,無論是在社會還在網絡上,無論是在圈里還是圈外,他的名氣和人氣著實不小。他的山水畫,多表現北方山巒之雄奇與博大,現代題材與傳統技法,相得益彰。他的花鳥畫,崇尚“大花鳥精神”,題材也多為舊夢鄉愁、山簧野卉、田園詩話。他筆下的竹子一掃千百年的“文弱”習氣,取而代之的是豪放與抒情。他的寫意牡丹,嬌艷之中脫去了幾分矜持。幾穗農家的玉米,硬是被他升華、提煉,創作出了他獨具藝術魅力的玉米畫作品。其書法以顏體、魏碑入手,并融文字訓詁、詩詞文賦予一身,博采眾長,獨辟蹊徑,而自成一格。近日,文化中國對李金山進行一次專訪,訪談實錄如下——

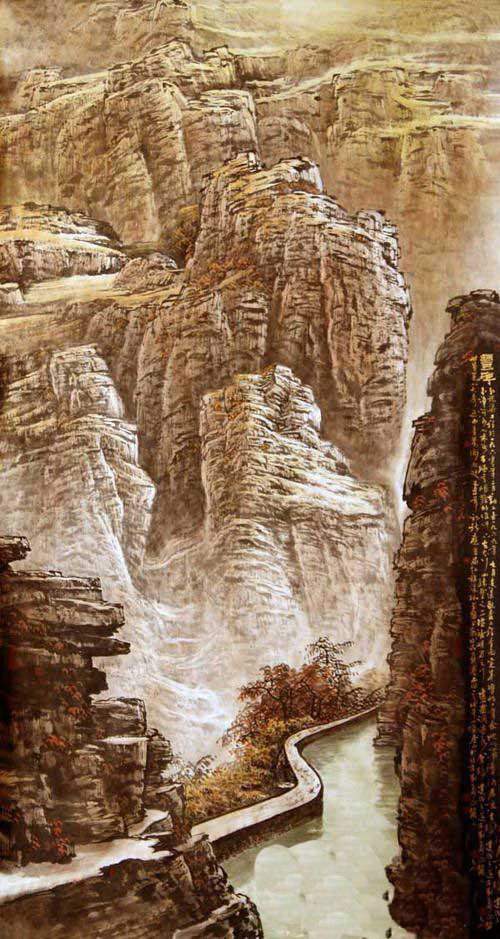

文化中國:李老師您好,我們通過網絡和社會調查,對您以及您的書畫藝術做過全面了解,據不完全統計,國內美術類的專業網站大多刊登有您的作品及信息,所以說對您神往已久,您的書畫藝術作品,我們都很喜歡。早就想對您進行采訪,苦于一直沒有找到切入點,近期看到您為國慶60周年“紅旗渠”杯全國書畫作品電視大獎賽專題創作的新作《豐碑》,真是大氣磅礴,百看不厭,欣喜不已。請您從藝術創作的角度介紹一下這幅作品。

李金山:這幅山水畫是應林州市政協、河南紅旗渠精神研究會的邀請,為首屆“紅旗渠”全國書畫作品電視大獎賽而作。建國初期中國共產黨帶領林縣人民自力更生、艱苦奮斗、勇于創新,譜寫了社會主義建設的光輝篇章。周恩來總理曾自豪地向世界宣稱:紅旗渠和南京長江大橋是新中國的兩大建設奇跡!江澤民視察紅旗渠時指出:紅旗渠精神是我們整個國家和民族的精神財富。所以,出于對“紅旗渠精神”的一種崇敬和感懷,創作時自然有一種沖動和激情。這幅作品,采用六尺整紙的豎幅為茫茫太行的高大作為鋪墊,以較為嚴謹的國畫筆墨和技法深入刻畫厚重、巍峨的太行山的層巒疊嶂,滿畫面的構圖表現其博大雄偉,虛實相生的處理使得畫面避免了擁堵和沉悶,位于畫面下半部分的紅旗渠標志景觀則采用寫實手法,直點作品主題,讓人一目了然。作品雖然隱去了林縣人民當初開山劈石、穿山鑿洞的喧囂勞動場面,給人以沉靜的感覺,創作的意圖在于以現代人的視點來仰視紅旗渠精神,紅旗渠的豐碑將顯得更加的高大和雄偉。

近作:豐碑

文化中國:您的藝術生涯中,“幼承家學,讀書、練字、習畫數十年筆耕不輟”,能講一下您的家學淵源嗎?小時候怎么學的畫?下了怎樣的苦功?您對書畫的喜愛到什么程度?國畫給您帶來怎樣的人生變化?

李金山:我生于貧窮,長于患難,童年生活艱辛而又難忘。我出生在豫西伏牛山區,一個咱們城里人難以想象的窮山溝里。我經歷了一個一般人想象不到的艱辛的童年生活。不過,我比別的山區孩子幸運。父親二戰時期是民族英雄戴安瀾將軍的文書,曾跟隨國民革命軍第五軍第200師參加無數對日戰役,并參加了舉世聞名的中國遠征軍赴緬甸對日作戰。父親精通詩詞文賦,書法功底深厚,在貧窮落后的窮山溝里也算得是一個書香門第。

父親對我的教育很嚴格,我在父親嚴格的督導下練字、習畫、學古文。我記得,我父親給我買的第一本課外讀物,就是一套舊版的《古文觀止》。每天放學后,同行的小伙伴都得以玩耍、嬉鬧,而我卻只能練字、習畫。在我的一幅《墨竹圖》的題跋中這樣寫道:

“我筆下之竹多枝而少葉,何耶。兒時嚴父常備一刑具在手,我讀書練字習畫時以督之,稍一走神或久習未果,每使以家法甚靈。余觀此法寶,乃折山間野篁去葉留枝,或末葉新梢,打我肌膚,奇痛,然不動筋骨也。”

從懂事起,父親就給我講中庸之道,傳授天人合一之道理,從“盡其心者,知其性也;知其性,則知天矣”講起,最終達到“致中和,天地位焉,萬物育焉”,其間種種足夠我用一生去探索。嚴父的教誨為我打下了相當深厚的傳統文化根基,這為我以后的書畫藝術創作,奠定了堅實的理論基礎。

我的畫作大多貼近自然和生活,我想這個與我的經歷有很大的關系。畫家的創作大凡要經過“臨摹、寫生、創作”這三個步驟,然而,命運將我降生在大山深處,在那個不知道宣紙、《芥子園》為何物的時代,就只能見山畫山、見水畫水。不管是上山砍柴,還是下地干活,我都隨身攜帶用防風紙釘成的小本子,得空就畫。大到山川河流、民居橋梁、怪石古樹,小到瓜果藤蘿、無名野卉。這時的我還沒有學過什么“六要”、“六長”,也不知什么“南派北宗”,更不知“石分三面,樹分四枝”,至于那些歷代大師的畫譜、范本根本更是聞所未聞。那時我僅有的只是一種信念。因為也沒學過什么方法,所以也不受方法的約束,凡是我見到的我都畫,就只管照著東西畫像就可以了。現在明白了,小時候的經歷就是“師造化”啊。正是因為我童年的執著于頑強,形成了我不同于別人的學畫經歷,等長大后經過系統的基本功訓練,大量臨摹前人經典,逐漸走上創作之路。我的中國畫成長三部曲,也因此變成了“寫生、臨摹、創作”。這樣一來,我是先將自己融入了大自然原始的意識形態當中,然后規范自己的藝術表現語言及符號,經過豐富和提煉,再進行創作。正因如此,可能我的畫作更能貼近自然和生活吧。

文化中國:看您的書畫作品,除了精湛的技法之外,還能領略到您對藝術理論的獨有見解,比如您在《談書畫藝術風格與境界》中談到的“大境無為”,藝術理論上的研究對您的藝術成就有什么影響嗎?

李金山:關于風格與境界,這個詞對我們來講并不陌生,但真探其精髓的能有幾人呢?在這個問題上可以說仁者見仁,智者見智,這里我淺談一些自己的觀點與認識。

談到風格與境界,可以把它分開來講,但從某種意義上又是密不可分的。藝術風格可分為兩種,一種是人們不自覺的自然流露,它帶有必然性。童稚有童稚的風格,初學有初學的風格,不同人有不同人的風格,這樣的風格不是主觀追求的結果,而是受客觀條件制約下自然形成的狀態,是一種只能這樣的風格,這種風格往往帶有極強的個性特征,但是它缺乏穩定性,作者會隨時間的推移及知識與閱歷的豐富而改變或消失,象太陽系里的小行星。而另一種風格是藝術家自覺探索創造的產物,它是出于藝術家對藝術的理解、審美趣味及創新抱負等主觀因素的驅使,能動地對藝術表現形式進行探索,是革新與開拓的結果,達到這個結果必先入法、出法、無法才能有最淳樸最感人的風格,有了返樸歸真的風格才有不重風格的風格,這是一個崎嶇而漫長的過程。

藝術境界更是后天努力的結果,境界的形成是多維的,而不是二維與三維的表象思維。古人將其分為物境、情境、意境。境界的思維應是空靈的思維,思想必先達到一種虛靜、無為、無我的境地,無極而太極,從有為、有物、有我到無為、無物、無我,所謂物我兩忘,世界萬物皆有所感皆有所悟,這是人生之大境界,非常人所能企及,這種境界并非是一些淺薄之士所理解的那樣,總是與古人唱反調,與傳統、與“中心”做對立,你上我下、你左我右、無病呻吟,倡想“邊緣”一味的狂怪。無疑藝術是殘缺的,亦如人生,我們不能否定多元化的存在,但藝術家決不能缺少對內美的追求,對生活的體驗,如文學、音樂、武術,舞蹈等等。自然生活中的藝術語言是相通的,藝術源于生活高于生活,藝術是真、善、美提煉歸納集中體現的結果,是通過筆墨形式的載體達到我們精神世界第二自然的過程。白石先生講“太似為媚俗,不似為欺世,妙在似與不似之間”!“取一而明千萬,明一而舍萬千(潘天壽)。可見易繁不易簡、平和、簡凈才是藝術的至高境界。如上所述,我認為先有其自然風格,再有后學之風格,只有內在高深的精神修為才可能達到自然、虛途、無為之大境界。自然紛繁的世界在歷史長河里留下的閃光的只有思想與精神,這將是永恒的。

文化中國:您的玉米系列作品應該是一種獨創,這種獨創靈感來于何處?是題材的獨特、抑或是技法上的創新,加之筆墨、材料、境界上的創新?還是諸多創新集于一身?

玉米畫:好日子

李金山:我想任何藝術創作貴在真切,其實,我畫玉米畫也是源自最原始的“真”由于那時山區的蔽塞、貧窮、落后。玉米是豫西山民們的主要口糧之一,從我記事起,就沒吃過幾頓飽飯,甚至到了每年青黃不接的季節,家里還會經常斷糧斷炊。每到這時,我就會將家里來年的玉米種子偷偷的炒著吃。每到秋收季節,看著那屋檐下、樹杈上,一排排,一串串金黃色的玉米,是那樣的誘人,是那樣的好看,仿佛我小小的心靈也感覺到了豐收的喜悅。所以說我對玉米的愛,是發自內心的,從小開始,我就下決心要畫玉米。經過數十年的學習與探索,終于可以如愿以償了。

其實,從古到今畫玉米的人也還是有的,只不過他們大都以玉米作為背景和陪襯,起襯托的作用。而我選擇了把玉米和梅蘭竹菊等放在同樣的位置,作為中國畫的主要表現題材,并且不斷地加以升華提煉,力求形成一個中國畫題材的完美圖式,雖不敢稱什么“第一人”,可也確實是從我這里開始的。實踐和先賢的經驗告訴我們,只要你認為美的事物,你都可以拿來入畫,老鼠這樣的動物,不也經常光顧白石大師的畫面嗎?黃永玉老先生文革時期在牛棚里畫過一些小品,后來出過一本畫冊《罐齋雜記》,上面畫的不光有狼狗豬禽,就連蟑螂、臭蟲、蚊子、蒼蠅細菌,都被黃先生請進了他的畫冊。不論山水還是花鳥,還是其它題材,畫家除了要賦予藝術語言和美學元素,還要賦予自己的人生哲學和思想情趣在里頭,這樣你的作品就有了思想和追求,也就有了藝術的生命力。

玉米,從“玉”,美石也,人們還給美玉賦予了人格和靈性,自古被視為珍寶,以玉為米,何等珍貴。玉米,其質晶瑩剔透如玉之潤澤;其色黃燦似金之耀目,象征了豐收的喜悅,也標志著來年的祈盼。每每憶之,我仿佛回到了鄉間,聆聽到了奔忙于花叢的蜂鳴;看到微風撫弄著的新篁灑落下的一滴天露;誰家柴門邊的籮筐里,不經意地放著幾穗晨露中摘回的嫩玉米,在陽光下散發出縷縷清香;晨霧中玉米地里父親勞作的身影,柵欄旁撥玉米的慈母寒風中飄動著的絲絲銀發;秋蟬在殘柳間發出低低怨鳴;枝頭的宿鳥被初升的滿月驚醒,向同伴發出娓娓警叫;有誰知道,此種境界,這是中國傳統深邃文化的大象無形?還是儒、釋、道三教先哲們的氣靜神閑?

玉米畫,通過數十年的摸索和實踐,深受廣大愛好者所喜愛,我不但會繼續畫下去,還要進一步創作與研究,將繪畫語言與技巧集中統一到中國畫大大語言體系當中去。我還會透過玉米,關注更多的人們生活深處的東西,深入表現新時代人民群眾積極向上、繁榮昌盛的幸福生活。

文化中國:您認為中國畫應該“堅守傳統”還是“推陳出新”?中國畫與西洋畫如何結合?您的畫風經過哪幾次轉變,將來還會變嗎?

李金山:關于傳統和創新,這實際上已經不是個問題。從中國畫發展的歷史長河中,已經早已有了定論“推陳出新”是中國畫發展之必須,也是必然,所謂“推陳”不是說不要傳統,是繼承和發揚傳統。“以最大的勇氣打進去,再以最大的勇氣沖出來”就是“推陳出新” .但創新的前提必須是建立在深厚扎實的傳統根基之上的,傳統離開了創新就不能延續和發展,創新拋卻了傳統是無根之木,無源之水,就中國畫來說,那將會失去其藝術生命的。

中西方大的文化背景的不同決定了東西方繪畫語言和表現手段的不同,中國畫受中國儒釋道傳統文化的影響,繪畫表現以造物象外,以形寫神,物我造化的情緒化表現手法,清靜蕭疏,動靜和諧,有無互辯的意境,與似與不似的造型語匯、抽象思維的散點透視,集中展現了中國文化藝術的浪漫與智慧,這也正是中國畫跟西方繪畫的根本不同之所在。我的玉米畫其實就是中西方繪畫語言的結合,其中玉米苞是采用了中國畫的傳統筆墨語言和造型技巧,并融入書法的用筆,而玉米粒就是吸納了西方油畫的表現手法,這樣粒粒可辨,形色俱佳。是拿來主義,把西方的繪畫語言巧妙的融入到中國畫大的表現技法體系中來,不媚洋,致中和,糅合提煉,為我所用。

文化中國:請您展望一下中國書畫的前景如何?

李金山:世界上沒有任何一種文化可以和華夏文化同日而語的,七八千年的歷史光輝燦爛。在人類的文明長河中,堪稱浩浩蕩蕩,綿延悠長。大象無形,道法自然使得中華文化以其自然的規律延續發展。中國畫歷經數千年的延續和發展,在歷史上數度輝煌,逐漸形成了完整博大獨立的藝術體系,是整個華夏燦爛文化中的重要組成部分。當然現代文明和外來文化對中國畫有影響也是可以肯定的,但那也只是將它們融入中國文化的洶涌的大潮當中去的問題,藝術的終極訴求語言有其共通性但無等同性,堅持民族大我的圓融機智才是大道正綱,最終結果西方文化發展到一定階段必會通于華夏文化的通達睿哲、平淡和諧,這也是人類永恒的心理訴求之一,這種文化心態也恰恰是中國畫的審美核心。當然,在中國畫發展的進程當中還是會有重重障礙的,這種障礙有來自傳統文化與現代文明之間的,也有文藝體制的,還有中國畫家自我觀念的突破等問題。不過從發展的眼光看,歷史永遠是在大踏步前進的,這些問題終歸不會影響歷史前行的車輪的,正是因為中華整體文化深邃思想的支配,中國畫的發展空間是無窮無盡的。數千年的歷史也已經證明,“中國畫筆墨等于零”“中國畫的窮途末路”說都是無稽之談。

文化中國:寫詩 有“功夫在詩外”,繪畫也有“功夫在畫外”,您怎么理解?您的畫外功夫是什么?是怎樣練就的?

李金山:一幅優秀的中國畫作品,其本質意義在于以意定形,以意驅形,其獨具的文學性、抒情性,以大觀小,空靈的禪宗思想,博大精深的道法自然,深遠的人文關懷,意冥玄化、純任自然的創造。這種煙波風月、平淡虛曠、蕭條淡漠的境界是任何藝術形式所不能比擬的。這就要求中國畫不光要具有書法和繪畫本身的藝術內涵,更不可缺或缺的與之相關的很多文化的滋養和支撐。

詩詞文賦、儒釋道諸多傳統哲學思想,和高度發達的思維體系、洞察能力,高度的人本理念精神和社會責任感,都直接影響著作品本身品味、意境、思想內涵、藝術感染力等諸多因素。這就要求創作者的人格、學養、心性、智慧全方位的積累達到相當程度,在創作的一瞬間集中賦予作品。

我從來就是把書法與文學視為畫內的功課來做的,而且這還遠遠不夠,還要涉獵戲曲、攝影、哲學等等,盡可能的開闊思路,博采眾長。我的書畫作品,盡量題自己的詩文,在作畫的時候詩文已經成竹在胸,畫畢則題于其上。

總之,中國書畫,是生存于悠悠華夏八千年文明的豐厚土地上的一朵鮮艷的奇葩,書內書外,互為一體,畫內畫外,內外兼修,才能融會到中國傳統文化的大體系中。從古至今,那些書畫藝術大家,都是詩文書畫、金石篆刻樣樣精通,王維、蘇軾、趙孟頫、鄭板橋、等等歷史人物,齊白石、潘天壽、李可染、啟功等等這些現當代大家都是如此,他們不僅是書畫藝術大家,更是內外兼修的國學大師。可見,對一個畫家來說,除了畫面語言表現技法外,書法、詩詞、文學、哲學以及人格、學養、心性、智慧的修為都是缺一不可的。不然,你的繪畫作品也就成了索然無味的符號堆砌。在這一點上,我對自己是非常苛求的,自斷其后路,逼著自己向更高的要求邁進。

竹子

文化中國:李老師,中國自古就有所謂的“正”和“野”之分,就畫家而言,通常的認為所謂“正”就是國家體制內畫家,所謂“野”就是國家體制外的社會畫家,這樣認為對嗎?您怎樣看待這個問題?

李金山:這可是個熱門問題,現在社會和網絡上已經是沸沸揚揚了。隨便一個展覽和藝術活動現場,都可以聽到這種話題。網絡上“文藝體制改革勢在必行”的文章隨處可見,“取締美協畫院”的呼聲更是一浪高過一浪。究其原因很簡單,說中國文化源遠流長,那么一些傳統的封建的觀念和弊端也是伴隨著歷史的進程而存在的,藝術本不應分什么“正”和“野”的,更不應該搞什么“權威”,至于要這么分,那也不是藝術的需要要分,完全是統治階級和政客出于政治的需要才這么做的。那么藝術一旦傍上了政治,那就要變味,藝術家也就淪落了“政治文痞”和“投機商”,試想他們還能搞藝術嗎?這也正是中國繪畫史上那些“在野”畫家的藝術成就大于“院體”畫家的道理。

歸根結底就是一個體制問題。建國初期,我們國家百廢待興,更需要統一的體制來規范一切,所以就有了現行的文藝體制。九十年代以前的計劃經濟條件下,應該說曾經起到過積極的重要的作用。但隨著社會主義市場經濟改革的不斷深入,這種舊觀念已不適應新時代的要求。在這種環境下,“美協”和“畫院”等所謂的權威機構實際上已經演變成了政治的附屬品,形同虛設。當代的美術潮流、市場運作、美術現象等一切藝術事物跟這些機構沒有任何關系。相反,由于權威、功名利益、腐敗等因素以及等級制度的影響,已經在制約著中國文藝的發展。吳冠中說這些機構是國家養了一群“不下蛋的雞”,我說這群“雞”不但不下“蛋”,它們攜帶的“雞瘟”還將毀了整個“雞類”。

隨著文藝界呼聲的不斷升高,這種舊觀念需要轉變了,新的觀念應該是:經過政府登記管理部門審批,在法律規范下進行有序正常的社會和市場運作,逐漸形成和世界接軌的文化藝術運行模式。在這個體制下,所有能夠弘揚主旋律、歌頌新時代、積極向上的所有文藝團體都是正宗的、平等的。我們堅信,文藝體制的改革是社會發展進步的必須然。但是作為一個畫家,提高自身的藝術修養,努力提高自己的藝術水平,搞好自己的作品,是立于不敗之地走向成功的唯一途徑。

編后:“海不辭水,故能成其大;山不辭土石,故能成其高”,涓涓不壅,終為江河。 一個有成就的藝術家的成功絕不是無源之水,空穴來風。對李金山來說,“畫內”與“畫外”是互為一體,不可分割的。從他的國畫作品中,不難看出書法與繪畫的糅合是那樣的相得益彰,線條的頓、挫、轉、側,用筆的輕、重、疾、徐,都是以書法用筆,加以豐富、提煉與變化而自成面目的。單看書法,時而顏魯公、魏碑、石鼓,時而爨寶子、乙瑛、張遷,朔本求源,融匯貫通,最后自成一家。

詩中無畫則索然無味,畫中無詩則味同嚼蠟。畫中無書則無骨,書中無畫則少韻。李金山的書畫藝術創作,有的是幾十年豐富深厚的閱歷、文化、經驗、臨摹印象的回光返照,有的是堅忍不拔、無堅不摧的身體力行。更有了深厚的傳統文化鋪墊,我們有理由相信,李金山的藝術生命將長青不枯,辛勞的跋涉之后,必將是一個有一個豐碩的喜悅。

結束了對李金山的采訪,筆者如釋重負,但仍覺意猶未盡。李老師對藝術執著的追求,令人敬佩;輝煌的成就,令人折服。他對藝術的解讀,正如他的名字,使我們如同面對一座“金山”,滄桑厚重可感,易趣深奧難觸,玉盤珍羞可期。最難能可貴的是,他對中國文藝體制的“病垢”的深思和直言,還是讓我們感到任重而道遠,在相信中國書畫藝術光明前景的同時,多了一絲憂慮……

李金山藝術簡歷

李金山,號伏牛山樵、金山齋主人,祖籍洛陽,1963年生,幼承家學,讀書、練字、習畫數十年筆耕不輟,山水畫,彰顯北方山巒之雄魂與博大,以巨幅山水見長。花鳥畫崇尚“大花鳥精神”,以書法功底入畫,梅蘭竹菊,寫意牡丹,山簧野卉、五谷疏果,信手拈來,田園詩話,舊夢鄉愁、。突出成就是將玉米作為中國寫意畫主要表現題材,經數十年探索研究,升華提煉,創作出了他獨具藝術魅力的玉米畫作品而獨步畫壇。書法以顏體、魏碑入手,兼收篆、隸、行、草二爨。并融文字訓詁、詩詞文賦于一身,行云流水,而自成一格。山水畫《國脈在這里延伸》榮獲《全國第十二屆大路畫展》銀獎,花鳥畫《山地》榮獲《盛世龍騰全國百杰花鳥畫展》二等獎,玉米畫作品《永遠的回憶》榮獲紀念朱德誕辰120周年全國書畫大賽金獎。 現為《中國美術協會網》、《中國美術家協會會員網》、《中國國畫家網》、《中國書法家網》主編,《中國畫論壇》編輯,《出山》雜志社藝術總監、中國山水畫研究院院士,東方白馬書畫院研究員,中國楹聯協會會員。其作品及傳略被收錄發表于《美術》、《中國美術家選集》、《中國藝術博覽與收藏指南》、《中國畫家》、《現代名人風采》、《中國書畫報》、《中國書畫》等志書和專業雜志中。并常年刊登與《中國美術協會網》、《中國網絡美術館》、《中國國家書畫網》、《文化中國》等數百家大型專業藝術網站。近年來參與并支持民政部緊急救援、抗震救災、文物保護等國家級社會公益活動數十次,在業界享有普遍贊譽,其書畫作品多為國內外高端人士、專業部門及收藏界人士收藏。

責任編輯:C009文章來源:文化中國(2009-9-24)

下一條:耿自禮書法欣賞上一條:著名詩人書法家李鐵城到老君山參觀游覽

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區