-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 3、胡秋萍書法欣賞

- 4、白居易 牡丹 牡丹詩

- 5、讓每個人都有勞動出彩的機會

- 6、焦作市召開勞動模范表彰大會

- 7、他想在南京找找謝安的后人

- 8、黃帝的傳說故事

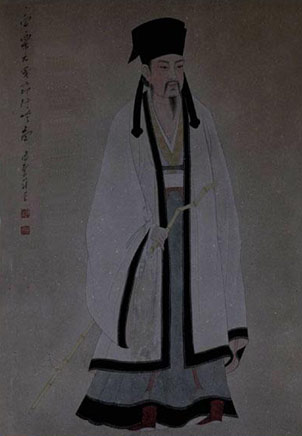

白居易的佛教因緣

2013/2/20 17:25:09 點擊數: 【字體:大 中 小】

白居易是唐代的偉大詩人,也是一位虔誠的佛教徒,自稱香山居士。唐朝文人中,白居易與佛教僧侶往來最為密切。《五燈會元》之四上有如下記載:

“杭州刺史白居易,字樂天,久參佛光,得心法,兼稟大乘金剛寶戒。元和中,造于京兆興善法堂,致四問。十五年,牧杭州,訪鳥巢和尚,有問答語句,嘗致書于濟法師,以佛無上大慧,演出教理。復受東都凝禪師八漸之目,各廣一言而為一偈,釋其旨趣,自淺之深,猶貫珠焉。凡守任處,多訪祖道,學無常師,后為賓客分司東都,罄己俸,修龍門香山寺。”

貞元十六、十七年間,白居易兩度到洛陽,參訪了東都圣善寺法凝禪師。求得觀、覺、定、慧、明、通、濟、舍八字心要,并發揮為八漸偈。可以說法凝禪師是他的佛學啟蒙導師。貞元十九年,他從佛光如滿禪師處接受齋戒。他退居后,和在香山寺的佛光如滿禪師結香火社,遂自稱香山居士。他與佛光如滿的情誼延續了三十五年之久。白居易曾與翰林學士錢徽一同學習金剛三昧經,四度至長安興善寺問道于大徹禪師,轉向南宗禪的參究。他寫道:“已年四十四,又為品官……近歲將心地,回向南宗禪,外順世間法,內脫區中緣,進不厭朝市,退不戀人寰,自吾得此心,投足無不安。”

又在《閑吟》一詩中寫道:“自從苦學空門法,銷盡平生種種心。”可見白居易對佛學的體驗是十分深刻的。他曾觀照自己的前世為詩僧:

辭章諷詠成千首,心行皈依向一乘。

坐倚繩床閑自念,前生應是一詩僧。

白居易被貶到江州,忠州時,開始學習坐禪,和興果寺神湊禪師、東林寺智滿禪師等交往甚密。在東林寺藏經樓讀慧遠大師文集深受啟發。他后來將自己的文集奉獻給與他有緣的寺院收藏。如廬山東林寺、洛陽圣善寺、蘇州南禪院的千佛堂、龍門香山寺等都收藏有他的詩文集。

以文學的生花妙筆來闡發佛學的精奧真諦是白居易晚年的理想。他說:“愿以今生世俗文學放言綺語之因,轉為將來世世贊佛乘轉法 輪之緣。”

白居易在杭州任刺史時曾參訪鳥巢禪師。鳥巢道林禪師見秦望山上松枝茂密,就居于樹上,有如鳥兒筑巢而居,故人們稱他為鳥巢禪師。白居易仰觀禪師在樹上搖搖欲墜,迷惑地說:“禪師住處甚為危險。”禪師說:“太守的處境比我更危險。”白居易說:“弟子為一州太守,住鎮江州,何險之有?”禪師說:“你身居官場,明爭暗斗,識性不停,譬如薪火熾燃,怎么不岌岌可危?”白居易請教道:“什么是佛法大意?”禪師說:“諸惡莫作,眾善奉行。”白居易說:“如此簡單的道理,三歲小孩也知道。”禪師說:“三歲孩童雖會說,但是八十歲老翁卻未必了解其意。”

白居易除了自己皈依佛門,持齋守戒外,還大力倡導放生,以佛教慈悲濟世的精神普度眾生。他寫下了《放旅雁》、《放魚》、《贖雞》等放生詩。他寫道:“常慕古人道,仁信及魚豚,見茲生惻隱,贖放雙林園。”

白居易在晚年最鐘愛香山寺的幽靜,以香山寺為他最后的歸宿地。他寫道:

空門寂靜老夫閑,伴鳥隨云往復還。家醖滿瓶書滿架,半移生計入香山。

愛風岸上攀松蓋,戀月潭邊坐石棱。且共云泉浩緣境,他生當此作山僧。

白居易晚年虔心念佛,求往生西方極樂世界。他合三萬兩俸銀請人按《阿彌陀經》、《無量壽經》彩繪大型西方極樂世界圖及彌勒像、西方三圣像、日日焚香頂禮,十分虔誠。并且回向眾生離苦得樂共登蓮城。他的《念佛偈》流傳廣遠,至今仍膾炙人口:

余年七十一,不復事吟哦。看經費眼力,作福畏奔波。

何以度心眼,一聲阿彌陀。行也阿彌陀,坐也阿彌陀。

縱饒忙似箭,不廢阿彌陀。日暮而途遠,吾生已蹉陀。

日夕清凈心,但念阿彌陀。達人應笑我,多卻阿彌陀。

達又作么生?不達又如何。普觀法界眾,同念阿彌陀。【原標題:白居易與佛教之因緣】

來源:大公網 時間:2012-11-15