-

沒有記錄!

“一座書院開啟一代興學風”系列四 楚丘宏業引領一代興學風

2013/8/1 15:42:12 點擊數: 【字體:大 中 小】

一個時代的文化乃至教育的發展,總與那個時代的社會政治、經濟分不開,宋代也不例外。從某種意義上說,應天書院的輝煌乃至名噪一時,恰恰是順應了時代的需要。

2008年9月初,在商丘睢陽區委宣傳部曹艷麗科長和睢陽區文聯原主席尚起興先生等的陪同下,記者踏訪這一經歷了千余年滄桑歲月的書院。

時日的變遷,昔日的朗朗書聲早已幻化成了歷史塵埃,而那些曾經活躍在書院或經由書院奔向社會的精英人才,也早已作古,但那種亙古不老的求索精神,敢于干預世事的“憂國憂民”精神,似乎還停留在書院上空。那是一種中國知識分子最難能可貴的求索精神。

實際上,這也是宋代知識分子的一種求索,一種文化訴求,一種文化高度。

這種高度,其實就是范仲淹,他以自己的言行,為應天書院,也為自己立了一座人格和精神的豐碑。世事變換,不變的是一顆永遠執著的心,不變的是范仲淹特立獨行的性格。

所以,歷經千年,他不朽。

在哲學思想上,他綜合中國歷代儒、道、墨、法之精髓,開程朱理學之先河,實踐于宋政改革,被王安石稱為“一世之師”,被朱熹等稱為“天地間氣第一流人物”。元、明、清各代皆稱范仲淹“高山仰止,景行行止”,為“百世之師”,后人更將其排為“孔、孟、屈”諸圣之列。清康熙御筆欽賜為“濟時畏相”,乾隆五拜范墓并立碑祭奠;毛澤東在青年時期,也以“學顏子之簞瓢與范公齏粥自爨(cuàn燒火做飯)”,激勵自己刻苦求學和投身于中國革命;1992年,日本東洋文化振興會會長鬼頭有一拜謁范墓時也稱:“范文正公是日本人民思想之父。”

言傳身教

一個人的人格魅力可以影響一批人,甚至可以影響一個時代;一個人的人格,不獨是他自己的,也是時代的。

對于范仲淹來說,就是這樣。

范仲淹主持應天書院期間,書院的一位講書(相當于今天的教授)稽穎有個外甥叫張方平,就是商丘本地人,聰穎過人,但家境貧寒,首次應舉不第,拜讀在范仲淹門下。其時,范仲淹不但“嘗推其奉以食四方游士,諸子至,易衣而出”,還將改革思想通過言傳身教,給張方平以很大影響。張后來官居宰相,他在四川做官時,曾推薦蘇軾為諫官,后來蘇軾因做詩被誣陷下獄治罪,他受到牽連,但能不顧個人安危,奏章論救,所以蘇軾終身尊敬他。

富弼,河南府(今洛陽)人。范仲淹在興化筑捍海堰堤工程時,富弼曾拜謁過范仲淹,稱他為“醒世之師”。范仲淹發現富弼有王佐之才,一再鼓勵他去參加大科京試,啟發他積極投入國家改革。在應天書院,范仲淹將富弼推薦給晏殊。富弼雖沒有在應天書院直接讀過書,但范仲淹力主改革、積極處世的思想和淵博的學識對他影響很大,后來富弼出使契丹立大功,參與“慶歷新政”改革,榮升宰相。

有關范仲淹的人品操行,很典型地體現在“異日見之未晚”這樣一個故事上。

公元1014年,范仲淹26歲,已是在應天府讀書的第四個年頭。這時他正酣讀于五經,受益于應天書院系統教育。

真宗皇帝繼位后,為掩飾宮廷中“爭權滅親”的丑聞,大搞“降天書”、“封禪泰山”等迷信活動,鬧得臣民心亂之后,又以巡游祭祀,迷惑人心。他自稱“道君皇帝”,先到亳州太清宮去拜謁老子廟,加封老子為“太上老君混元上德皇帝”,接著又來應天府拜謁他趙家祖廟——圣祖殿,并再降天書,群臣也繪聲繪色地附和說:“看到天書從皇帝車駕依依下降,又有彩云騰空,還有黃云下降。”一時應天府城內人聲鼎沸,塵土飛揚。皇帝次日又下詔:應天府升為南京,同時對巡游的地方施行特赦,并下旨,在“重熙頒慶樓”上讓廣大臣民大吃大喝三天。此旨一出,男女老少無不爭先恐后地去看當朝天子的真容,品嘗美味佳肴,應天書院的師生也不例外,傾校而出,唯獨范仲淹守在學舍苦讀,絲毫不為所動。

回來的同窗好友問他:“能有見到皇帝的大好機會實在難得,你為什么不去看看?”范仲淹說:“異日見之未晚!”也就是說,日后完全有把握能見到皇帝,何必急這一時?

公元1026年,范仲淹38歲,任興化縣令。這時,母親謝氏與夫人李氏同居應天府。母親雙目失明,不久病逝。范仲淹辭興化縣令,守喪應天府。

范仲淹辭官之前,在西溪興化的幾年中,曾親眼見到海潮禍害百姓的慘境,決心為民除患。他與同榜舊友滕子京共謀捍海堰堤。秋潮滾滾,在又一次沖垮新堤時,范仲淹與滕子京臨危不懼,率廣大鹽民抗潮,堅守陣地,大大減少了損失。但是,其他官宦對這項工程看法不一,有的贊成,有的反對。以轉運使張倫為首的一批官員態度明朗,支持范仲淹重修堰堤。范仲淹因守喪辭官后,工程就落在了張倫身上。

為母親守喪雖是范仲淹最悲痛的時刻,但他仍難以忘懷潮患重重的興化臣民,多次和張倫通信,言筑堤利害。后來,張倫率眾筑成一百八十里大堤,并命之為“范公堤”。從此,廣大鹽民紛紛回遷,家家戶戶安居樂業,并“以范姓者眾”。

范仲淹還“常以儉約率家人”,一生節衣縮食,勤政廉潔。他當了大官仍然一如既往,每晚睡覺前,總要親自算一算當天的所有花銷,理一理自己當天所做的事情,看看二者是否相稱。如果相符,則鼾聲如雷,否則,翻來覆去總是睡不著。他在京城做官時,一次因上“百官圖”遭讒言被貶抄家,禁軍曾為抄不出一點像樣的財物而大為吃驚。

“麥舟圖”是保存至今的著名宋畫,它記載了范仲淹父子與應天府人的歷史佳話。

范仲淹在做京官時,其子純仁尚屬少年。一次,純仁隨差人往蘇州用船送五百斛小麥,以濟族人,路經丹陽,遇到父親的故友石延年(又名石曼卿,商丘人,著名詩人,二人關系甚好),三喪未葬,正作難不已。范純仁竟立意要將五百斛小麥送給石。石延年感激之余,又透出五百斛小麥仍不夠喪事,范純仁竟慷慨立斷,將“船”一起留給了他,而徒步返回。回到家,范純仁說路遇石延年三喪未葬,范仲淹馬上說:“你為什么不把五百斛麥子給他?”純仁答:“我正是給了他,可是他說這不夠。”范仲淹又急迫道:“你為什么不把船也給他?”純仁又說:“我正是把船也給他了,才徒步返回的。”范仲淹大喜:“這就做對了,真不愧是我的兒子。”

此事被時人傳為佳話,并有人以“麥舟圖”畫喻范氏父子的德尚,宰相富弼在畫上還題了詩,贊揚這位“睢陽美少年”。

范仲淹在應天書院由讀書到執教,為時八年,對以后中州教育事業的發展,有著極為深遠的影響。

北宋滅亡400年以后,明巡按御史蔡璦于嘉靖十年(公元1531年)將知州建的社學改建為應天書院。公元1611年,歸德知府鄭三俊建范文正公書院,效法范仲淹的精神,親自執書講學,一時培養了許多杰出人才,諸如官至戶部尚書的侯恂,南京國子監祭酒侯恪,兵部侍郎葉廷桂、練國事等,皆為鄭氏賞拔。他們頗有范仲淹剛正不阿,崇志向、尚氣節的精神,為官多著清聲。

人才輩出

應天書院堪稱天下第一,敢為天下先,應該說,是一個群體的力量,是書院一代又一代人豐厚的文化積淀和努力的結果,所以,在應天書院的歷史上,留下了一些同樣功高岳穆,名垂青史的人物。

這里面不能不提的就是晏殊(公元991年~公元1055年),他是撫州臨川(今屬江西)人,7歲應神童試,真宗召他與進士千余人同試廷中,他神氣自若,援筆立成,賜同進士出身。后來他在應天府做過官,又任禮部、刑部、工部尚書,集賢殿學士、同平章事兼樞密使,病卒于家時,仁宗親臨祭奠。《宋史》中說:“自五代以來,天下學校廢,興學自殊始。”他平居好賢士,范仲淹、韓琦、孔道輔、富弼等都是他提拔推薦的。晏殊小范仲淹三歲,他功名早就,又初薦范仲淹入朝,一生受范仲淹尊重。晏殊也是北宋文壇上地位很高的文人,擅長小令。

應天書院另一個不能不提的人物是富弼(公元1004年~公元1083年),他是洛陽人,少年篤于學,提筆能文,胸有大度。范仲淹見而稱奇,譽為“王佐之才”。他為政清廉,好善嫉惡,歷仕真、仁、英、神宗四朝,官居宰相;又性情至孝,恭儉好修,與人言必盡敬,雖微官及布衣謁見,皆與之有禮。

張方平是范仲淹比較看重的學子之一。張十三歲入應天書院讀書,后來成為仁宗、英宗、神宗三朝重臣,被視為“天下奇才”。范仲淹等人共薦方平,授校書郎,走上仕途。

張方平寫有《芻蕘論》十卷,其中具有法家韓非子的靈魂,還曾以“推明七事”上疏救政弊。西夏元昊發兵,宋廷決計用兵,張方平遂上《平戎十策》,建議以攻為守。至慶歷八年,他總攬了北宋的經濟大權。“外輪邊事,內正典型”,主張政令統一,兵不在多而在精。他革除冗軍弊制,有力地配合了范仲淹的西疆防御和“慶歷新政”改革。后來,王安石變法,他卻不愿觸動北宋大法,與蘇軾一起反對王安石變法。張方平在73歲后退隱,英宗、神宗時又復出,直到85歲去世,謚號文定。

張方平在文學上也很有造詣,《商丘縣志》載,他“詩學杜甫,又法佛老,風格清新淡遠,雄峻流麗”。《四庫全書》論他:“善為文,數千言立就。才氣本十倍于人,而其識又能灼見事理,專斷明決,故集中輪事諸文,無不豪爽暢達,洞如龜鑒。”

除了范仲淹、晏殊、富弼、張方平這些人,像碩學名儒王洙、曾肇、許存仁、許驤公等,也都以各自不同的努力成為應天府培養的棟梁之才。而這些人物,反過來成就了應天書院。

可以這樣說,北宋文化造極于史冊的背后,應天書院功不可沒。用史學家們的話說:“華夏民族之文化,歷數千年之演進,造極于趙宋之世”(陳寅恪語),“宋代文化的發展,在中國封建社會歷史時期內達于頂峰,不但超越了前代,也為其后元明所不能及”(鄧廣銘語)。

明代后期思想家李贄《初潭集》寫道:“真宗、仁宗間,設教崇學、儒學復興,乃啟宋明六百年儒學興隆之運。范文正仲淹與此有力焉。他是北宋前期收拾儒門、復興儒學的第一人。”當代《田家炳教育書院記》碑也載有“書院之制……兩宋為盛,應天、嵩陽、岳麓、白鹿遺跡至今猶令人想見當時風流。應天一院,尤為特別。蓋應天之建,仰給賢者曹誠所捐,此華夏百姓捐助大學可考之始”,足見應天書院在中國教育史上的影響。

偉大革命家孫中山先生為他的辛亥革命資助者——南洋名紳戚翌家祠的撰聯,也把應天書院鼻祖戚同文贊揚其中:“上聯:蔚和平景象振國是風聲發揚章貢英靈崆峒秀氣,下聯:恢家族規模建民治基礎光大楚丘宏業閥閱宗功。”“章貢”是戚繼光的字,“楚丘宏業”,即指戚同文在應天府的教育事業。(全文完)(首席記者李紅軍通訊員孫綱文圖)【原標題:“一座書院開啟一代興學風”系列四 楚丘宏業引領一代興學風】

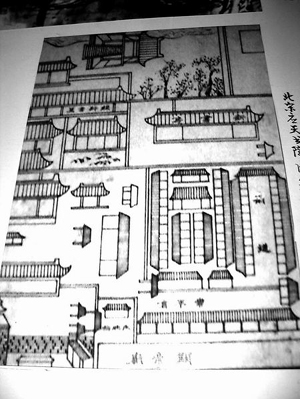

將要恢復的應天書院全景圖

應天書院被水環繞