-

沒有記錄!

善書

2016/4/12 9:57:48 點擊數: 【字體:大 中 小】

善書,又稱“講圣諭”,群眾也稱作“勸世文”。清乾隆年間(1736—1796)善書活動已出現于原陽縣。據乾隆九年重修《陽武縣志》(札樂志)記載:“縣城內各大鄉鎮,俱立講約之所,每月塑望舉行。其先期預示鄉人夙興集于講約之所,至期俟官僚率紳衿耆行禮畢,眾以齒分左右立設案庭中,多約向案面北立,朗聲宣講”。講圣諭的場所,“在城者一處,在關廂者四處,在太平鎮一處,在延州一處,在齊亦集一處”。每逢廟會,信徒們搭起藍色布棚,形狀為前高后低。棚口,放一講臺(大馬踏凳上平放一塊木板,凳高五尺半),宣講人手拿鈴鐺不斷的搖響,聽眾聚攏后,即站在木凳上,再置宣卷本,照本宣科,有說有唱,到關鍵之處,再搖鈴鐺,以引起聽眾注意。清乾隆五十年(1785)在衛輝府萬善堂出現“宣卷”活動,萬善堂還設有木版印刷,專印善書冊子和經卷,并在廟會上出售。宣講的曲書目以《宣講釋義》為主,另外還有“三言”(《喻世名言》、《警世通言》、《醒世恒言》)和二十四孝的故事。衛輝市的宣卷活動,至1930年前逐漸消亡。長垣縣的善書活動,是在明末清初。老藝人王云瑞,逢會必筑臺說善書,特別是縣城一年一度的二月十九大會,王在縣城南街書場宣講圣諭,競連說數十日,聽眾座無虛席。封丘縣的善書活動,多見于二、三十年代,每逢農歷初—和十五,在縣城隍廟內舉行。

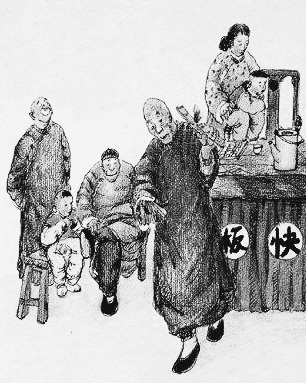

封丘縣的善書活動以設圣諭棚為主要方式,即由領棚的主事者,組織人員趕廟會宣講。據崔連登(城關鄉南崔莊人,91歲)回憶:其祖父熱心于講圣諭,不識幾個字,逢會總是帶領幾個人推著裝有圣諭棚的小車子趕廟會。其祖父謝世于民國十四年(1925年),壽70余歲。崔連登三十歲時投師于王洪勛(王村人),王至今有一百四十來歲。王三姑娘(王洪勛之妹,至今有一百余歲),終生未嫁,致力于說善書。每逢廟會,王三姑娘便通知有關人員,攜帶布棚及鍋灶趕會設棚宣講。圣諭棚由白粗布制成,可容納二百來人。棚后用布再搭一間房子,專供住宿用或作聚會用,隨棚者三五人不等,但四鄉趕會的眾多來人中,并不乏吃齋好善的虔誠者,在隨棚人員說唱后,他們在后邊屋內經過交談、結合和準備,便紛紛登臺,說唱自己熟悉的故事曲目。一般三天的廟會,他們也就輪流說唱三天。宣講方式一般是兩個人按照善書上的內容,一說一唱。每約二十余分鐘更換人員繼續宣講。在“圣諭棚”勸善者,不收錢財。其費用,從虔誠者平時的集資捐獻中開支。除了趕廟會之外,領棚者和隨棚人員,則各自回家務農或操持別的行業。崔連登保存的一本《宣講拾遺》系清同治十一年(1873年)由張岸登所選輯。此書分為六卷,四十五篇,繪有二十四幅插圖,其中的曲目有《五元哭墓》、《愛女嫌媳》、《至孝成佛》、《仁慈增壽》、《南柯大夢》、《訓女良詞》等,宣揚封建社會的三綱五常、忠孝節義,有的具有懲惡揚善的人民性。其唱腔簡易,但有人也唱的如泣如訴,婉轉動聽。1949年后,趕廟會設棚的形式不復存在。但在一些地方的街頭巷尾,仍有老人勸善說唱。“文化大革命“期間”衛輝府萬善堂印制的善書本子和經卷均遭焚燒。