- 1、抗日名將吉鴻昌曾親手擊斃堂侄 毆打妻

- 2、謝靈運對詩鯉魚精

- 3、“卑視一世”的李夢陽

- 4、古代“老師”都有哪些稱謂

- 5、公子風流散 人間遺恨長

- 6、謝莊拍馬拍出的禍

- 7、袁安臥雪

- 8、名士謝安的另一面:中國歷史上搞言論封

-

沒有記錄!

- 1、抗日名將吉鴻昌曾親手擊斃堂侄 毆打妻

- 2、公子風流散 人間遺恨長

- 3、謝莊拍馬拍出的禍

- 4、謝靈運對詩鯉魚精

- 5、“卑視一世”的李夢陽

- 6、古代“老師”都有哪些稱謂

- 7、袁安臥雪

- 8、名士謝安的另一面:中國歷史上搞言論封

“卑視一世”的李夢陽

2013/12/3 10:56:46 點擊數: 【字體:大 中 小】

正德五年,劉瑾伏法,凌遲處死。李夢陽獲得昭雪,起用為江西提學副使。然而官場的風氣依然如故,像他這樣鋒芒畢露的風格,很難適應腐敗的官場氛圍,幾個回合下來,終于落得“冠帶閑住”的下場。

樊樹志

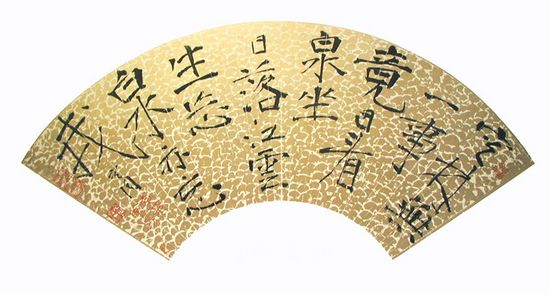

弘治、正德年間蜚聲文壇的李夢陽,其文章被張岱譽為“出風入雅,鳳嬌龍變”,是當時名揚天下的“七才子”之一。《明史·文苑傳》如此贊揚他:“夢陽才思雄鷙,卓然以復古自命。弘治時宰相(引者按:應為內閣首輔)李東陽主文柄,天下翕然宗之。夢陽獨譏其萎弱,倡言:‘文必秦漢,詩必盛唐,非是者弗道。’與何景明、徐禎卿、邊貢、朱應登、顧璘、陳沂、鄭善夫、康海、王九思等號‘十才子’;又與景明、禎卿、貢、海、九思、王廷相號‘七才子’,皆卑視一世,而夢陽尤甚。”

“卑視一世”是他的特點,文學上如此,政治上也是如此,狂放高傲,無所顧忌。正如張岱《石匱書·文苑列傳》所說:“與同時者何景明、徐禎卿、邊貢、康海,而夢陽更以氣節奕奕諸郎間。”確實,和其他才子相比,他真的“氣節奕奕”。仕途生涯中,有兩件大事充分顯示了他的這種疾惡如仇的品格。

弘治六年得中進士后,李夢陽出任戶部主事,以后晉升為戶部郎中。弘治十八年他做了一件轟動一時的事情——“應詔上書”。這篇長達五千言的《應詔上書稿》的格調,和后來海瑞的《治安疏》一樣,都模仿賈誼的《論時政疏》,不遺余力地抨擊時弊。他把奏疏的要點概括為二病、三害、六漸。惹來麻煩的是“六漸”中的“貴戚驕恣之漸”,涉及最為敏感的焦點——皇后張氏的弟弟壽寧侯張鶴齡“驕縱犯法”之事:“陛下至親莫如壽寧侯,所宜保全而使之安者亦莫如壽寧侯……今壽寧侯招納無賴,罔利而賊民,白奪人田土,擅拆人房屋,強擄人子女,開張店房,要截商貨,而又占種鹽課,橫行江河,張打黃旗,勢如虎翼……臣竊以為宜及今慎其禮防,則所以厚張氏者至矣。”這一下,捅了馬蜂窩,一貫驕恣橫暴的壽寧侯張鶴齡全力反撲,在辯解奏疏中,抓住“則所以厚張氏者至矣”一句,詆毀李夢陽“稱皇后曰‘氏’”,是“謗訕母后”,罪當斬首。張皇后的母親金夫人親自出動,到皇帝面前哭訴,請求把李夢陽逮捕法辦。

孝宗皇帝和他的父親截然不同,是一個少見的明君,頗為贊同李夢陽的看法。為了堵塞金夫人的口,不得不把李夢陽關入錦衣衛詔獄,然后向內閣大學士們征詢意見:如何看待李夢陽上書言事?內閣首輔劉健認為是“小臣狂妄”;內閣次輔謝遷認為是“赤心為國”。他傾向于謝遷的意見,一個月以后,就在錦衣衛鎮撫司的請示報告上批示:“令復職。”把李夢陽官復原職,僅僅扣罰三個月俸祿了事。金夫人和壽寧侯極為不滿,依然抓住“張氏”二字不放,請求皇上嚴懲,孝宗拍案而起,厲聲回答:“張氏者概舉之稱,豈一門皆‘后’耶?”把他們駁得啞口無言。據陳建《皇明從信錄》記載,事后他和兵部尚書劉大夏談起此事,一語道破:“夢陽本內事關戚畹,且語言狂妄,朕不得已而下之獄。鎮撫司本上,朕試問左右,當作何批?一人曰:‘此人狂妄,宜付錦衣衛撻以釋之。’朕揣知此輩意,欲得旨下,便令重責致其死,以快宮中之怒,使朕受殺直臣之名,左右不忠如此!朕所以令釋復職,更不令法司擬罪也。”在孝宗心目中,李夢陽是一個難得的“直臣”,他不愿意為了滿足外戚的愿望而枉殺一名“直臣”。為此,他在南宮宴請張皇后和金夫人、壽寧侯,單獨與壽寧侯交談,壽寧侯張鶴齡聽了皇上的訓誡,脫帽叩頭不已,從此稍稍斂跡。有一天,李夢陽路遇壽寧侯,當街數落他的罪惡,竟然舉鞭把他的兩個門牙擊落。壽寧侯鑒于日前皇上的訓誡,只得隱忍。所以張岱稱贊他“氣節奕奕”。

弘治十八年五月初六日,三十六歲的孝宗病危,內閣大學士劉健、李東陽、謝遷來到乾清宮寢殿,跪在御榻前聽皇上托孤。孝宗知道自己唯一的兒子朱厚照自幼喜好逸樂,將來必定“縱欲敗度”,對三位大學士說:“東宮(太子)聰明,但年幼,好逸樂,先生每勤請他出來,讀些書,輔他做個好人。”次日,孝宗駕崩,十八日,十五歲的朱厚照即位,就是明武宗。