熱點關注

- 1、王升屯之上下五千年

- 2、孔子在衛:關于孔子和弟子在衛國的故事

- 3、解讀白龍廟戲樓楹聯,追溯淇河昨日的繁

- 4、大運河沿岸地名解讀

- 5、鬼谷子兵謀

- 6、古驛道上的淇水關

- 7、鹿臺 西周 錢幣

- 8、濮陽西水坡遺址——華夏第一龍

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、“澶淵之盟”的見證——濮陽回鑾碑

- 2、王升屯之上下五千年

- 3、鹿臺 西周 錢幣

- 4、濮陽西水坡遺址——華夏第一龍

- 5、會盟臺:古代的聯合國

- 6、濮陽老城區訪古記

- 7、濮陽印象

- 8、印象濮陽之老照片

解讀白龍廟戲樓楹聯,追溯淇河昨日的繁華

2013/10/23 16:03:48 點擊數: 【字體:大 中 小】

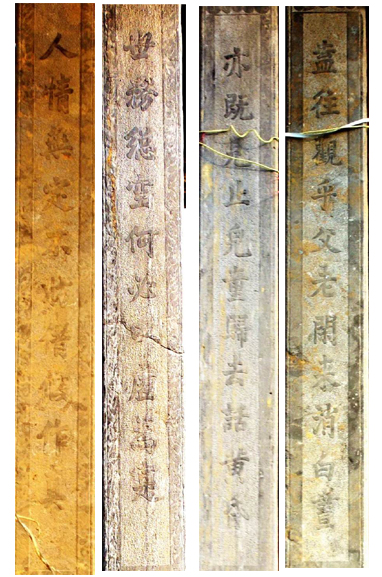

古戲樓楹聯釋意

鶴壁上峪鄉境內淇河之濱的白龍廟前有座古戲樓。閱碑文可知,這座戲樓建于明永樂十四年(公元1416年),已經歷了6個世紀的風雨滄桑。最引人注目的是戲樓前的四根石質楹柱之上鐫刻著的兩副楹聯:

其一

世務總空何必以虛為實, 大意:世事總難預料,何必以虛為實;

人情無定不妨借假作真。 大意:人情沒有定數,不妨借假作真。

其二

盍往觀乎 父老閑來消白晝,大意:何不去看(戲) 父老閑來消磨白天的光陰,

亦既見止 兒童歸去話黃昏。大意:已經看過(戲) 兒童回去議論到深更半夜。

這兩副楹聯都使用了古人常用的“互文”的修辭手法。互文是一種上下文義互相闡發,互相補足,既節省文字,又避免字面重復的一種修辭手法。

第一副楹聯如果從字面上把上下聯所要表達的意思補足,表述完整,那么就應該這樣說:“事務人情總空無定何必以虛為實,事務人情總空無定不妨借假作真。”其實如果不考慮楹聯的形式,便可以化成一句話:“事務人情總空無定,何必以虛為實,不妨借假作真。”

第二副楹聯如果從字面上把上下聯所要表達的意思補足,表述完整,那么就應該這樣說:“父老兒童盍往觀乎,閑來消白晝;父老兒童亦既見止,歸去話黃昏。”這即是說,“往觀”、“消白晝”和“既見”、“話黃昏”的主語都是“父老”和“兒童”。這“父老”“兒童”就相當于“男女老少”,主要是指白龍廟戲樓周邊的所有群眾,并非將群眾分為“父老”“兒童”兩部分;更不能理解為去看戲(往觀)的和“閑來消白晝”的僅是“父老”而無“兒童”,看完戲(既見)“歸去話黃昏”的僅是兒童,而無“父老”。

上下聯的開頭四字皆典出《詩經》:

“盍往觀乎父老閑來消白晝”中的“盍往觀乎”(盍,hé,何不,表反問。)脫化于《詩經•鄭風•溱洧》中的“且往觀乎”:

溱與洧,方渙渙兮。士與女,方秉蕳兮。女曰“觀乎?”士曰“既且。” “且往觀乎? 洧之外,洵吁且樂。’”……

譯文:溱水流,洧水淌,三月冰融水流暢。男男女女來游春,手拿蘭草驅不祥。妹說:“咱們去看看?”哥說:“我已去一趟。”“陪我再去又何妨?洧水外,河岸旁,確實好玩又寬敞。”

注釋:溱(zhēn)、洧(wěi):鄭國河名。渙渙:水流盛大。士與女:男和女。方:正。秉:執、拿。蕳:jiān,蘭草。既且:已經去;且,徂(cú)的假借,去。且往:再去。洵吁:xúnyù,洵,信也,果真,的確;吁,大也。

“亦既見止兒童歸去話黃昏”中的“亦既見止”出自《詩經•召南•草蟲》:

喓喓草蟲,趯趯阜螽。未見君子,憂心忡忡。亦既見止,亦既覯止,我心則降。……

譯文:“秋來蟈蟈喓喓叫,蚱蜢蹦蹦又跳跳。長久不見夫君面,憂思愁緒心頭攪。我們已經相見了,我們已經相聚了,心兒放下再不焦。”

注釋:喓喓:yāoyāo,蟲叫聲。趯趯:tìtì,蟲跳。阜螽:fùzhōng,幼蝗。忡忡:chōngchōng,心神不安。覯:gòu,通遘、媾,夫婦相聚。止:語尾助詞。降:放下。蕨:jué,山菜。⑦惙惙:chuòchuò,憂郁憂傷貌。說:通悅。薇:山菜。夷:平,此指心安。

白龍廟淇河段昨日的繁華

白龍廟及其戲樓和戲樓的兩副頗具文化品位的楹聯,都承載著一定的古文化信息。它們昭示著這里昨日的文明:從600年以前的明朝開始,白龍廟一帶就已經應是一個文化和商品貿易比較發達的地區,是個文人商賈集散之地,是文化經濟都比較開放的地方。正如碑文中所說“有廟必有會,有會必有戲焉”。這里的“會”是指我國農村常有的有約定的臨時性的商貿活動方式。這座古戲樓便是這一切的無聲的見證。

戲曲淵源于秦漢的百戲(古代雜技、樂舞表演的總稱)。宋元南戲和元雜劇是最早的成熟的戲曲形式。明代有昆腔、弋陽腔、余姚腔、海鹽腔四大聲腔,清代各地方戲曲劇種廣泛產生。可見在很長的歷史時期內,戲曲一直是我國人民文化和精神生活的一種重要和主要內容和方式,這種情況甚至一直延續到建國初期。這座古戲樓曾經發揮的作用,曾經有過的熱鬧景象,可想而知。

令人疑惑的是,白龍廟雖非深山區,但歷史上的陸路交通條件肯定是較差的。即使是解放后的半個多世紀以來,交通條件雖不斷改善,但仍然顯得閉塞偏僻。怎么能說600年前的明朝時期就會是一個商賈云集,文人聚會,文化和商品貿易都比較發達的地區呢?

白龍廟瀕臨淇河,從先秦時代的《詩經•竹竿》中的“淇水滺滺,檜輯松舟”,到唐朝李白《魏都別蘇明府因北游》中的:“淇水流璧玉,舟車日奔沖”,再到元朝馬德華《淇門飛雪》中的“淇水日夜流……停舟嘆清絕”, 明朝黃哲《秋月篇》“關山隨別騎,淇水送行舟” 清朝魏源《重游百泉四首:其一》“殘雨嘯臺山,歸人淇水渡”等詩句可知,淇河在清朝以前流量和水勢一直很大,至少從《詩經》的時代起,就是百舸爭流之河。原來,淇河正是白龍廟曾經擁有的得天獨厚的與外界交往的水路。

白龍廟上游不遠處的“桑園”“竹園”兩個村子的命名,很容易使人聯想到《詩經•衛風》中的《桑中》、《氓》、《竹竿》和《淇奧》幾首詩。現在的村落名稱往往是歷史的活化石。《桑中》:“期我乎桑中,要我乎上宮,送我乎淇上矣”。《氓》:“桑之未落,其葉沃若……桑之落矣,其黃而隕”。這些對“桑”的歌詠,使漢朝至南北朝700多年的時間里產生諸如《陌上桑》之類大量以“桑”比興的詩賦。《竹竿》“籊籊竹竿,以釣于淇”和《淇奧》“瞻彼淇奧,綠竹猗猗”以淇園綠竹比興的詩句,也使歷代產生大量詠及竹子的詩賦書畫作品。《詩經》是我國最早的詩歌總集,可以說是《詩經》首開“桑”“竹”文學之先河。《詩經•衛風》所歌詠的“桑”“竹”全是淇河的“桑”“竹”,當時淇河流域的“桑”“竹”之茂自不待說,那么,白龍廟上游的“桑園”“竹園”兩個村子的命名與《詩經》所歌詠的“桑”“竹”,似乎不應是一種巧合,應該基本肯定它們的淵源關系。那么,《氓》和其后的很多發生在淇河邊的愛情故事也完全有可能就發生在淇河的這一河段。

從事古典文化研究的青年學者,哈爾濱師范大學副校長傅道彬博士在《瞻彼淇奧》一文中就曾寫道:“淇水邊上,有一座桑園。暮靄漸沉,桑園顯得寧靜而莊重,這里的一個村莊叫桑園村。一個農民導游,饒有興致地講述所謂“氓”與桑園女戀愛的故事。說那“氓”,在當地叫做“悶兒”,是一種看起來老實卻有心計的人。”“以農耕文明為主的中國文化中,“桑園”這個詞潛藏著許多深意。法國漢學家桀溺,專門寫過一篇叫做《牧女與蠶娘》的論文,大意是說,游牧民族愛情故事的主角是牧女,空間是草原牧場,農耕民族的愛情主角是蠶娘,空間是桑間田上……古老的桑園因為有著太多的故事,以至于成為一個愛的隱語。”

說到“竹園”村的位置,據考證,今天的“竹園”確實正好在古“淇園”的區域內。鶴壁地方史志專家岳武佐閻玉生先生的《淇園考》說:“禮河寨西黃洞村有玉皇頂。玉皇頂上有一塊清康熙年間的古碑。它說明玉皇頂地理位置時稱:‘右衛淇園北,環西皆山,環東皆泉。’淇園在玉皇頂北。玉皇頂北的淇河段在鶴壁市白龍廟一帶。禮河寨東高村東寨門上有‘淇奧綠竹’石刻。石河岸東寨門山有‘古淇奧’石刻。河口村路家墳東門上刻有‘瞻彼淇奧’字樣。……如此說來,淇園就在淇縣河口村至鶴壁市白龍廟一段淇河上。”

鶴壁市淇濱區學者lihongxi在一篇考證古淇河渡口的文章中說:“淇河在商殷、衛國時,曾是帝王游樂、打獵、捕魚的大花園,也是重要的工業生產基地。淇河有竹可制箭,可制器,可制書,淇河有桑可制弓、可養絲(蠶)、可制藥、可造紙,于是在淇河水畔便建立了造紙作坊、做弓箭作坊,就是今天的紙坊和弓家莊,還有瓷器作坊,就是今天的王家窯。如此規模的制作生產基地,所依賴的交通運輸通道就是淇河水運,于是便建立了許許多多的渡口、碼頭。據傳說古時曾在紙坊、弓家莊、王家窯都有渡口碼頭以便運輸,這三處渡口,即是現在的下河口(在紙坊下游 0.5 公里處)、上河口(在弓家莊上游 0.5 公里處)、沙店口(在王家窯河對岸上游 0.5 公里處)。至今這些地方仍保存有古渡口的遺跡。”

這段文字中所說的“下河口”和“沙店口”正好在白龍廟的上下游幾公里之內。

白龍廟淇河段原有個深潭叫白龍潭,當時白龍潭的如雷濤聲,洶涌水勢就曾是一個很吸引人的壯麗景觀,來此游覽賞景的人絡繹不絕。這可由曾游覽白龍潭的明朝傅國庶,清朝楊時壯、楊時復的三首同題詩《白龍潭》為證:“一水奔流萬壑驚,懸波直下怒聲轟。若非呼吸關神力,那得風雷竟日鳴。”“萬流穿山至,飛濤濺渚洲。 噴云潭似冶,飛露夏成秋。 愛聽溪中吼,還期天際流。從茲雨霽夜,淵底王垂鉤。”“粼粼怪石涌珠泉,百道飛來卷曙煙。怒落滄溪成暴吼,倒嶸雪浪不停漩。暮云驚響棲孤嶼,朝日穿崖識洞天。自是深宮深萬丈,故多雷電繞門前。”三首詩異曲同工,讀后令人精神為之一振。詩人筆下的淇水白龍潭,懸波飛流直下,怒聲如雷,竟日轟鳴,萬壑震驚。河中巨石盤結,潭水深不見底。白龍廟碑文載:“潭之上流石成形若渠、若門、若器、若穴,溪水積焉黛膏汀,來若白虹,縱然有聲,蓋天鍾秀,于足宜為神龍所居也!”詩中的“萬壑驚”、“ 怒聲轟”,“萬流”、“百道”、“萬丈”,“飛濤”、“噴云”、“飛露”、“怒落”、“暴吼”、“倒嶸”、“雪浪”等等詞語生動地刻畫出了淇河水勢排山倒海,兇如猛獸,說明將這令人神往的壯美景觀稱為“蓋天鍾秀”的勝景,應不為過譽,只不過三首詩的作者是文人,用詩記下了他們的行蹤,其實,歷代來此游覽賞景的人,肯定還有眾多的遷客騷人,伶人商賈,“天下豪貴”等的蹤跡。白龍廟昔日的鬧市景象,豈不又可由此推知其一二?

尋找古淇河“青樓夾兩岸,萬室喧歌鐘”的河段

唐朝李白《魏都別蘇明府因北游》:“淇水流璧玉,舟車日奔沖。青樓夾兩岸,萬室喧歌鐘。天下稱豪貴,游此每相逢”。筆者常想,詩中寫到的淇河當年兩岸的繁華景象所在的位置,有可能是白龍廟這一河段嗎?看來,只能說有可能。因白龍廟河段的淇河兩岸很少平地,水中行“舟”毫無問題,而“車”馬暢行顯然不可能,所以“舟車”同時“日奔沖”的情景似乎不會出現,何況不僅唐朝,即使唐以后的歷朝歷代,直至改革開放以前,連“沖(通行的大路)”都不可能存在。顯然還不足以顯示“青樓夾兩岸,萬室喧歌鐘”的氣勢。那么,李白詩歌所歌詠的淇河河段還可能是淇河的哪一段呢?

淇河從從白龍廟河段向上,顯然山勢愈益陡峭,是不易于造成“青樓夾兩岸”情景的。而順流而下,海拔逐漸降低,地勢趨于平緩,逐漸走出山區,自今天的107國道的淇河大橋往東開始流入平原。

唐•王維《淇上田園即事》:“屏居淇水上,東野曠無山。日隱桑柘外,河明閭井(房屋、水井等)間。牧童望村去,獵犬隨人還。靜者亦何事,荊扉乘晝關。”從詩中“東野曠無山”一句可以推測,王維的隱居地,應該在今天的107國道淇河大橋以西,不至太遠的河段范圍里。唐宋及其以后的各個歷史時期還有一些隱居者,諸如唐朝的高適,宋朝的李昴英等。還有元末明初的著名作家羅貫中的隱居地,就在距離今天的107淇河大橋僅幾公里的許家溝。既為隱居地,就不會繁華如鬧市,自然與李白的“青樓夾兩岸,萬室喧歌鐘”無緣。看來能夠出現“青樓夾兩岸,萬室喧歌鐘”情景的河段,就很可能在現在的107淇河大橋下游的河段了。

歷史上的淇縣的高村鎮,及其正北湯陰的宜溝鎮,本來就都是官方的驛站。這說明現在的107國道所在的位置基本上就是歷史上的官道所在的位置。據了解,鶴壁境內的107國道,曾沿用古官道,原來由大賚店鎮東,向南,至淇縣高村鎮的淇河橋(即高村橋)過淇河。從大賚店開始,淇河的走向轉東南向,兩岸地勢較平坦,更適于建筑和人居,水陸交通也都很便利。

鶴壁市學者姚菊泉和任會生的《〈詩經〉中的淇河》一文在推測《氓》中愛情故事發生的地方時,認為“氓”所追求的少女“必是現今的大賚店范圍內的人無疑”:

“當時的大賚店……我們認為很可能是一個城市。根據有二:一是大賚店的地名由來,據傳是武王滅商后,在此大賚天下而得名。當時武王‘散鹿臺之錢,發巨橋之粟’以賑濟天下,才收買了殷人的心。鹿臺在朝歌,巨橋即今之鉅橋。當時是商紂王的國家糧倉所在地。周武王在此大賚天下,這就說明這里當時決不是一個小小的村落,而是一個人口眾多,且知名度也還不錯,并且能夠駐扎下大規模的軍隊的不小的城市。”

《氓》中愛情故事的發生地到底是否今天的大賚店鎮,還有待進一步考證,但這應不失為一家之言,但這段話起碼認為大賚店鎮早就是淇河沿岸較發達的村鎮。

那么,李白的“淇水流碧玉,舟車日奔沖。青樓夾兩岸,萬室喧歌鐘。天下稱豪貴,游此每相逢”,是否有可能寫的就是當時大賚店鎮至高村鎮這一段的淇河兩岸的情景呢?看來完全有可能。因為高村鎮原來不僅是官方驛站,還是重要的淇河水上關口,古稱“淇水關”,應該是水陸交通的樞紐。

唐•高適《送魏八》:“更沽淇上酒,還泛驛前舟。為惜故人去,復憐嘶馬愁。”詩中所指的“驛”,很可能就是高村鎮,因為“淇上”的高村“驛”應是較有名氣的;再者,能“沽酒”的地方也必定具有一定人氣和商業氛圍;另外,“嘶馬愁”,說明作者“送魏八”,很可能是從隱居之地,先乘車馬陸路,再轉乘舟船水路。

中國文學史上著名的“唐宋八大家”之一的北宋•蘇轍有一首《登上水關》的詩:“淇水沄沄入禁城,城樓中斷過深情。空郊南數牛羊下,落日回瞻觀闕明。歲月逼人行老大,江湖發興感平生。畫舫早晚籠新屋,慰意來看水面平。”辭書上說“水關”除了一般的“水上關口”之意外,還“特指舊時穿城壁以通城內外水的閘門。”商史專家田濤先生的專著《紂都朝歌•朝歌殷墟城垣考》考證:“紂王又稍大其邑,筑‘頭道皇城’,也即朝歌城的外城。外城圍約130余里,據說外城門有八,今都可考,南門位于常屯,北門位于淇水關,西南門位于玉女觀。至今,常屯、淇水關附近尚有明顯的夯土層痕跡。”這說明今天的高村鎮就是歷史上的紂王的“頭道皇城”北部的邊緣。蘇轍的這首七律寫的就是游覽淇水時,登上淇水關的所見所感:淇水汩汩滔滔地流入朝歌“頭道皇城”,暮靄之下淇濱漫山遍野的牛羊,宮闕樓臺沐浴在落日余暉中,游艇從早到晚在淇河上漂游,坐在這如新屋般的畫舫中,遙望波平如鏡的淇水,作者在心曠神怡之余,撫今追昔,不禁產生 “歲月逼人”,人生苦短之感慨。這與作者無法超脫的時代有直接的關系。也證明古代淇河的高村橋河段,宋朝時仍有的繁華和游者之眾。

北宋•文彥博《舟中別后中夕無寐偶成四十言奉寄中輝大卿聊致黯然之懷》:“五十年親友,如今兩鬢霜。相逢在淇澳,所樂似瀟湘。話舊如春夢,聽歌放酒狂。壓關樓下別,一夕九回腸。”文彥博與中輝大卿“相逢在淇澳”,曾在淇水中盡情蕩舟游樂,分手后,夜里不能入睡,寫成八句四十字的短詩,表達分別后的傷感。二人交往50年,老來情誼彌篤。難得淇澳相逢,追憶起瀟湘游玩之樂,敘舊話新,聽歌暢飲,恣逞意氣。最后惜別于淇水關壓關樓下,分別后,愁腸百結,思念更甚。這次在旅游勝地——淇澳——與老友盡情游樂的情景,印象深刻,經久難忘。

明朝•許邦才《淇門早發感憶鄴下諸鄉舊》:“淇門鐘動思蒼茫……驛柳蕭蕭夜著霜。”這說明“淇門”(淇河入衛河處)也曾是個水陸交通驛站。

既然高村鎮至大賚店鎮歷史上一直是南北官道的必經之地,旱路乘車,水路乘舟,上可至白龍廟河段的各渡口碼頭,下可通淇門驛,甚至還可與衛河航運相連通。看來,唐朝時“淇水流碧玉,舟車日奔沖。青樓夾兩岸,萬室喧歌鐘。天下稱豪貴,游此每相逢”的河段至少應有大賚店至淇河高村橋一帶的河段。

責任編輯:M005文章來源:淇河晨報(2008-12-24)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區