- 1、濮陽印象

- 2、濮陽縣八都坊的由來

- 3、濮陽印象之美麗的濮陽

- 4、印象濮陽之老照片

- 5、濮陽印象:古城煥新顏

- 6、倉頡葬身何處撲朔迷離 壽光倉頡墓本是

- 7、孔子在衛:關于孔子和弟子在衛國的故事

- 8、帝丘與龍文化

-

沒有記錄!

- 1、濮陽印象

- 2、濮陽縣八都坊的由來

- 3、印象濮陽之老照片

- 4、鹿臺 西周 錢幣

- 5、濮陽印象之美麗的濮陽

- 6、探訪傳說中的“全國馴虎第一村”——濮

- 7、濮陽印象:古城煥新顏

- 8、倉頡葬身何處撲朔迷離 壽光倉頡墓本是

倉頡葬身何處撲朔迷離 壽光倉頡墓本是一座高臺

2014/11/20 9:17:53 點擊數: 【字體:大 中 小】

□ 本報記者 盧 昱

初冬的壽光,倉圣公園內綠意未褪。在園中的倉頡紀念堂內,墻壁上是綺麗的彩繪畫幅,從結繩記事、貝殼計數到倉頡造字,順著遠古的演進一路奔來。

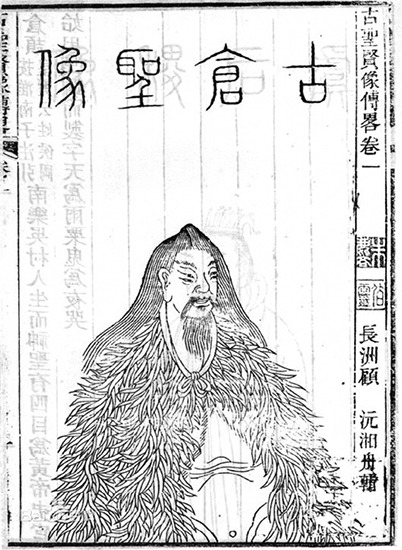

正殿中間有身披樹葉、腰圍獸皮的倉頡塑像,其身后有一金龍環抱的龕,內有他所造的28字。據傳,這28個俗稱“鳥跡書”的文字,為壽光倉頡墓所出,是造字之原形。倉頡驚天動地的造字壯舉,在開啟中華文明新篇章的同時,也為后人留下猜不透的謎題。

倉頡造字圣人猜

2500多年前,孔子聽說在周初時,北海(今壽光一帶)的倉頡墓中出土了一塊石刻,記有28字,無人能識。在好奇心的驅動下,他便帶弟子們風塵仆仆趕到壽光造訪倉頡石刻。

結果,孔老夫子看完后也沒有認出是什么字。從此,在壽光一帶的百姓口中,誕生出“倉頡造字圣人猜”的傳說。

“孔子看到的倉頡石刻,也稱鳥跡書,周朝初年就在北海石室中出土。據宋代史學家鄭樵所著《通志》中的記載,倉頡石室記有28個字,壽光當地人都稱之為‘藏書室’。周時沒人識讀,到秦朝時,宰相李斯認識其中‘上天作命,皇辟迭王’8個字,漢朝叔孫通認識13個字。”壽光市地方歷史文化研究會會長趙守祥介紹道。

對于倉頡石室的準確位置,早在北魏酈道元所著《水經注》中即有詳細記載:“巨洋水自湖東北流,經縣故城西。……城之西南,水東有孔子石室,故廟堂也。中有孔子像,弟子問經,既無碑志,未詳所立。”

“酈道元說的‘湖’是積而為潭的潭湖,在今天彌河流經的寒橋村與牟城村之間,‘故城’是西漢時的壽光縣城,在現在洛城鎮牟城村一帶。照此推斷,藏書室應該在牟城附近。”趙守祥介紹道。

周初,壽光一帶為紀國治下。倉頡石刻出土后,時人本著“文物保護”的觀念,將之收藏于國家書庫——“書府”中。為何孔子卻在齊國的土地上訪到這塊石刻?

“紀國亡于公元前690年,齊國軍隊攻破紀國都城。紀侯倉惶逃走,死去的夫人伯姬還沒來得及下葬,夫人叔姬也沒帶,玉璽也沒拿走,一去不返。我推測,這塊石碑可能也沒帶走。他的弟弟紀季降齊,條件是‘先禮不廢,社稷有奉’。所以說這塊石碑或許被齊國收藏。”壽光市檔案館副研究館員葛懷圣解釋道。

倉頡石刻的命運也隨春秋戰國的時局起伏。“秦國滅齊國,統一中國。這塊石刻從齊國到秦國。因此,秦丞相李斯才能得到此書,西漢太子太傅叔孫通得以識十三字。之后幾經變亂,這塊石刻下落不明。”葛懷圣如是闡釋石刻命運的猜想。

“咱們現在看到的倉頡石刻拓片,出自《淳化閣帖》。這個閣帖成書于宋太宗淳化三年,也就是公元992年,它將《倉頡書》列為諸家法帖的首篇,備注‘在北海,此石雖不尋,而為吾國文字之祖’,并加以解讀:‘戊已甲乙,居首共友,所止列世,式氣光名,左互乂家,受赤水尊,戈矛釜芾’。”葛懷圣介紹道。

“關于如何解讀倉頡石刻,自古至今,可謂百家爭鳴,難以考證。”趙守祥說。據悉,唐山電視臺原副總編馬賀山認為:倉頡石刻28個字,揭示了人在世上生存的基本需要:我變老了,需要人照顧,于是尼山是養老送終的好地方,即“老有所養”;雜草和莊稼,一起割下,乞求少子在一旁幫助,即“壯有所用”;小兒拿著陶罐取水澆地,并纏著叔叔,要玩他的大刀上的紅絲帶,即“幼有所長”。

在民族古文字專家劉志一看來,倉頡石刻其實是彝文,譯文應該是:“一妖來始,界轉鴉杈,祭神青腦,禍小馬念,師五除掃,幡齋解果,過鼠還魂。”釋義為:“一群妖魔剛到來,樹上烏鴉滿天飛,割青牽羊祭山神,念經消災騎馬歸。五位法師施法術,做齋完畢魂幡回,消滅老鼠魂歸位。”

黃帝史官始作文字

倉頡石刻雖難覓其蹤,但倉頡與壽光的淵源,卻千絲萬縷,在史海中回蕩。

據趙守祥介紹,在歷史文獻中,壽光一帶有一塊叫做“青丘”的地方。在《山海經·南山經》中記有:“又東三百里,曰青丘之山,其陽多玉,其陰多青鑊。有獸焉,其狀如狐而九尾,其音如嬰兒,能食人,食者不蠱。有鳥焉,其狀如鳩,其音若呵,名曰灌灌,佩之不惑。英水出焉,南流注于即翼之澤;其中多赤需,其狀如魚而人面,其音如鴛鴦,食之不疥。”

“青丘就是今壽光紀臺東面的青丘臺。1950年勘察時,臺高12米,西長42米,東長36米,南北各長30米。在民國時,這一帶還有青丘臺、青丘村。”趙守祥認為,青丘一帶當是禹分天下為九州的青州文化區的核心地之一。

“倉頡生活在以古青丘臺為地理坐標的一支古族中,他的祖先是生活在古巨淀湖和古彌河入海口一帶以采集、漁獵為生的太昊氏和少昊氏。具體來說,他們是北辛文化、大汶口文化一直到龍山文化的創造者之一,他們地處‘東海’,以飛翔在空中的鳥為圖騰。”趙守祥介紹道。

“今壽光一帶不論海侵時代,還是海退時代,都有大量的水中之洲。海退時代,古巨淀湖呈現,供人類食用的動植物資源豐富;海侵時代,湖為海,但海之南,古彌河兩岸一帶仍有大量的土丘,分布在密如織網的水中,極適宜人類生活和繁衍。條件優越使人類迅速繁衍,地域狹隘迫使他們遷徙出去,所以從太昊以后的極漫長歷史時期內,這里經歷數次波浪式的人口外遷。”趙守祥說。

當人類走向平原,不斷繁衍,在長期采集實踐中發現了植物的繁殖特性、規律和食用品質后,原始農業開始誕生。而伴隨原始農業的繁榮,人類各項創造如工具、陶器、住所建筑、御寒、遮體和示美衣物的織造、墓葬、裝飾、祭祀等也越來越發達。

隨著原始社會的高度發展和人類創造性實踐范圍、深度的不斷擴展深入,自然地使人們產生用刻畫符號來記錄、表達的欲望。順其自然,人類歷史上文字的最早雛形——刻畫符號誕生了。在此時期,居于海岱地區的倉頡先民們卻因地域非常狹小、局限,有一部分被迫向南遷徙。其中一支到達今莒縣陵陽河一帶,到大汶口文化中期發展成古莒國。在上個世紀60年代以后,相繼在陵陽河遺址中出土刻有圖像文字的大口尊,有七種類型13個單字。圖像文字的重新問世,與當年甲骨文被發現一樣,為考古、古文字、歷史、天文等學科所矚目,為我國漢字的雛形得到了共識。

在先民們東奔西走的過程中,逐漸完成由神農氏時期母系氏族社會向父系氏族社會的轉變。傳說中的黃帝部族,在打敗西方炎帝部族、東方的東夷蚩尤部族后,實現我國歷史上第一次民族大融合。黃帝時期,由于社會生產力有了更長足的發展,是我國歷史上的大創造、大發明時期。其中有一項對中華民族有重大影響的成就,就是文字的創造發明。

相傳,黃帝請倉頡造字。在史籍中有多處記載:《世本·作篇》說,“黃帝史官倉頡作書”;《說文·序》也說,“黃帝之史倉頡……初造書契”;《帝王世紀》亦說,黃帝“其史倉頡,又取象鳥跡,始作文字。史官之作,蓋自此始。記其言行,策而藏之,名曰書契”。

“倉頡之‘倉’,最早指糧倉,是農業經濟高度發達后才產生的。倉通蒼,蒼指青色,指東方。‘頡’字指鳥飛狀,顯示這個創造高度發達的農業經濟部族是以鳥為圖騰。倉頡作為中國歷史上創造文字的人物,顯示他與文字創造有極大關系。”趙守祥介紹道。

俯察龜紋鳥跡之象

倉頡造字之名,流芳千古。最早記載倉頡造字的文獻是《荀子·解蔽》,記曰:“好書者眾矣,而倉頡獨傳者壹也。”該書作者荀子是古郇邑(今山西臨猗)人,15歲到齊國游學,入稷下學宮潛心從學,至60多歲才離開齊國。因其學識淵博,成為稷下先生,又三次擔任祭酒之職。

“由于荀子學問高深,聲名遠播,韓國貴族韓非和上蔡人李斯慕名到他任令的蘭陵縣拜師。后韓非成為法家代表,李斯則為秦丞相,助秦始皇掃除六國,建立秦王朝。秦朝呂不韋養門客三千,由其門客撰成《呂氏春秋》。”趙守祥介紹道。

“齊都距古紀國域內的倉頡墓僅有幾十公里,荀子在齊時應該知道倉頡和倉頡墓,并在講學實踐中敘述倉頡事跡,記入到《荀子》中。并傳與他的學生韓非,韓非將師傳寫入他的著作《韓非子》中,李斯則將師傳記入他編的國家識字課本《倉頡篇》中。而稷下學宮荀子的學生們投奔到呂不韋門下,在為呂不韋編《呂氏春秋》時又將其記入書中。這就是倉頡遺跡和倉頡造字傳說在悉知者、記錄者、文獻中的傳播路線圖。”趙守祥解釋道。

其中,在呂不韋門客對先古神話傳說的梳理中,一個個在民間流傳的造物主被鉤沉出來。據《呂氏春秋·君守篇》載:“奚仲作車,倉頡作書,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶,夏鯀作城,此六人者,所作當矣。”

司馬遷、班固等史學家皆認可“倉頡是黃帝史官”之傳說,“倉頡作書”的故事也在《淮南子》、《說文解字》等書中刀刻留痕。東漢王充在《論衡》中,如是描述其想象中的“作書”者倉頡:“仰觀奎星圓曲之勢,俯察龜紋鳥跡之象,博采眾美,合而為文。”

“壽光民間傳說與王充的想象有異曲同工之處。”葛懷圣介紹道,壽光一帶百姓口頭相傳,倉頡幼年父母早逝,是嫂子將其帶大。兒童時代以放牧為生,放牧時都是嫂子為其送飯,時間長了有些社會閑話。后來,倉頡叫嫂子把飯送到約定的地點,他按時去吃,不讓嫂子等著。可送的飯常常被外人吃掉,倉頡還是餓肚子。

“約定地點失敗后,倉頡又想了個辦法,分別在馬蹄上刻印記,嫂子視印記找;后又畫太陽方位,按太陽方位找;再后,把圖形畫到樹葉上,嫂子按著跡象找。在這一系列刻印記、畫太陽方位、寫圖形于樹葉的過程中,倉頡觀察大量天上人間事物,受到啟迪,制作了鳥、馬、牛、羊、水、火等形狀的符號,并借此發明象形文字。”葛懷圣講述道。

倉頡造字之功,影響深遠。在沂南北寨漢墓中,墓主人把倉頡的事跡雕刻在墓壁上:左邊一人四目,披發長須衣獸皮,坐在一株開著花朵的大樹下,下面有榜,題名“倉頡”。倉頡右手持著有柄的末端帶柔軟物的東西,左手張開五指,正與對面的一人交談。對面的人也披發,衣著和倉頡一樣。此人大概就是古書中和倉頡一起參與造字的沮誦。

從北寨漢墓可見,倉頡造字,并非一人之功。山東大學歷史文化學院院長方輝也認為:“從事物發展的規律來看,文字的創造與使用應該是一個相當長的過程。必有一支先民,發明了以圖、以符記事的方法,而后隨著人口繁衍,人們發明的記錄圖符也漸趨泛化。文字不應該是某個人的創造發明,而是在某一個時期,由先民中的精英人物們,進行了文字發展史上一次大整理、大整合、大規范。倉頡在文字創造方面的貢獻甚大。”

萬人空巷尋“稿兒”

倉頡身后葬于何處,撲朔迷離。出土鳥跡書的壽光倉頡墓本是一座高臺,在漢壽光縣城牟城村處,文脈在此延續千年。明洪武年間,當地人又在壽光城西門外修建倉頡墓,以示紀念先賢。據《壽光縣志》載:“倉頡墓在縣城西大西門外,向北百步許,久為一邑名區。”

在倉頡墓東西各有一井,即壽光八景之一的“倉頡雙井”。二井年代久遠,神奇莫測。東井水質清冽透明,甘甜如醇;西井水略呈渾濁,苦澀如黃連。此二井相隔五米許,卻迥然各異。若向東井擲一石子,西井則同時有聲,水花泛起;若在西井投一石子,東井亦聲紋如故。

除了修墓等活動,在宋以前的學校中,每到秋季,都要舉行迎神賽會的活動,以祭祀的方式,來紀念“倉圣”。在清朝乾隆年間,壽光民眾每年“谷雨”前后都要舉辦聲勢浩大的“倉頡書會”,到清明節時達到最盛。“人們從四面八方乘車騎馬的、推車打擔的,三五成群會集在倉頡墓前,舉行三天專門交易文房四寶的盛大集會。與會者一則掃墓,二則買幾件稱心文具,三則看看倉頡雙井。”葛懷圣介紹道。

“倉圣”給壽光帶來的影響也在潛移默化中潤澤。古代皇室規矩森嚴,除皇家宮殿建造龍頭鳳脊外,平民百姓是不準建造龍頭鳳脊的,違者是犯了十惡不赦之罪。“然而,在壽光的樓榭亭閣中都可筑有龍頭鳳脊,從未受到過皇家干預。民間傳說就是因為壽光出了倉頡,皇帝才特給這樣的待遇。”葛懷圣介紹道,建于魏太和三年的壽光文廟大殿,比同級縣的文廟大殿寬1.5米、高2米,只比當時的金鑾寶殿矮10厘米。

在壽光方言中,特有“稿兒”一說。它有“東西”之意,大人哄小孩時常說:“聽話,等會兒給你買好‘稿兒’。”它也有“事情”之意,如“這個‘稿兒’,應該這樣做”。它還有近似某種“想法”“做法”之意,如在評論別人時常說:“你這個‘稿兒’,根本行不通……”

這個“稿兒”一詞的傳說,也圍繞倉頡石刻展開。傳說,周武王滅商后,不想沿襲商紂王的前車之鑒,向群臣征求如何治國。姜子牙提議,要想安定,必先統一文字。周武王便采納姜子牙的意見,傳令各地。

之后,姜子牙得知倉頡造字時,曾有書稿流傳于世。當時各諸侯國用的文字雖不太一致,但都源于倉頡文字,要統一文字,就要找到倉頡書稿。姜子牙將此信稟報周武王,周武王隨即通告全國,尋找倉頡書稿,并重賞獻出倉頡書稿者。一時間,從王侯將相到鄉間布衣,萬人空巷,投入到找“稿兒”活動中。

為弄清書稿真相,姜子牙還帶領一行人馬,奔赴倉頡故地北海。經過數月搜尋,在北海城西,發現一塊墓地。對墓地進行挖掘后,他們找到了一塊刻有倉頡文字的石頭——倉頡書稿。

“稿兒”被找到后,全國震動,周武王為此大慶七天。人們對“稿兒”也有了極深印象,從四面八方蜂擁而來,絡繹不絕,燒香磕頭。后來戰爭又起,倉頡書稿在戰亂中被人盜去,文字統一工作又中止數百年,但壽光人將書稿和搜索的過程精煉為“稿兒”二字,并融匯到方言之中。

據傳,倉頡造出“稿兒”時“天雨粟,鬼夜哭”。人類反應如何,傳說中沒講。面對這項偉大的創造,先人們一定是千般驚喜,萬般尊崇。始于青州一帶的“敬惜字紙”習俗,也算這一尊崇的具體表現。

在傳統文化中,文字與倉頡一樣,具有神秘力量。白紙不要緊,一旦寫上文字,就是兩碼事了。青州、壽光一帶自古有“不以書夾刺,不以書作枕,不以書與婦女夾針線。不卷書折角,不亂翻亂揭,不雜亂堆積霉爛”的規矩。字紙和書籍是文明的象征,“敬惜字紙”既是人們珍惜文化、崇尚文明的表現,也是對倉頡等先賢的一種追念。