-

沒有記錄!

一座豐碑映照后人——記楊靖宇將軍的后代們(2)

2013/11/28 18:13:19 點擊數: 【字體:大 中 小】

片刻,他又接著說:“楊靖宇的名字,曾經在東北戰場上使日偽軍聞之喪膽;而在東北的人民群眾中,這三個字卻成了抗日的旗幟。的確,爺爺的一生是短暫的,但他所走過的道路卻是曲折漫長的,也是不平凡和輝煌的。他從河南到東北,無論同國民黨反動派斗,還是與日本侵略者戰,他都非常堅決、果斷和勇敢,而對國家無比的愛,對黨、對人民無限忠誠,對戰士非常關心愛護,特別是,他率領抗日聯軍戰斗于白山黑水之間,先后殲敵18萬余人,牽制日本60萬關東軍不能入關,這有力地配合和支持了全國的抗日戰爭,甚至為全世界反法西斯戰爭的勝利作出了貢獻……”

他的話把記者帶入了艱苦卓絕的東北戰場和將軍滿腹棉絮戰至最后的場面——

1938年,日軍為鞏固其戰略后方,將關東軍的兵力擴大了3倍以上,并以偽蒙軍替換作戰不積極的偽滿軍,加強對南滿的“大討伐”。一些非黨的山林武裝經不起敵人的引誘和艱苦考驗而紛紛瓦解或者叛變。楊靖宇率部突圍進入長白山區

建立密營,日寇在誘降碰壁后,于1939年冬大雪封山時又展開封鎖和“討伐”。因敵追蹤雪地腳印和炊煙,部隊又衣食無著,楊靖宇決定將部隊化整為零分散突圍。最后,他自己帶領60余人東進,因叛徒出賣,行蹤暴露,與敵遭遇,激戰后楊靖宇只帶兩名警衛員突出重圍。后被日軍封鎖在伐木場附近的山中。1940年2月18日,由于斷糧數日,兩名警衛員下山買糧不幸遇難,敵人從警衛員的遺體上搜到楊靖宇的印章,估計楊靖宇就在附近山上,于是加緊封鎖各條道路。

堅持了五天后,也就是1940年2月23日,楊靖宇意識到警衛員可能已經犧牲,只身一人尋糧,在三道崴子路遇幾個打柴人,便請他們代買糧食和棉鞋。不料這幾人中有一人是偽滿的“牌長”,他回村后馬上告密。“討伐隊”迅速開到,將楊靖宇包圍在一片小樹林中。

據日軍的記載稱,他們逐步逼近到50米處,不斷喊話勸降,對方依然用***還擊,討伐隊連續有5人中彈倒下。見生擒無望,日軍猛烈開火,對方左腕中彈,***落地,但仍以右手持駁殼槍應戰。后被擊中胸部,“倒地而命絕”。即使在對方倒地后,日軍仍久久不敢進前。

楊靖宇將軍犧牲后,日軍根據追蹤估算,他斷糧已有數日,奇怪他為什么能夠在零下20攝氏度的沒有房屋的山林中堅持下來,于是殘忍地解剖了楊靖宇將軍的遺體,當腸胃切開后,發現里面只有沒能消化的樹皮、草根、棉絮和青苔,沒有一粒糧食。在場的中國護士當場流下眼淚,連日本人也不得不佩服地說:“中國人,是條好漢!”

日本關東軍為了慶祝所謂的“勝利”,用鍘刀割下楊靖宇將軍的頭顱送到偽滿的“新京”(長春)保存,同時又在楊靖宇殉難處破例舉行了紀念儀式和葬禮。

楊靖宇將軍壯烈殉國,距今已73年了,但他的英雄事跡和民族氣節體現出的愛國主義精神和革命英雄主義精神,卻深深地留在人民的心中。

楊將軍之后的精神家園

現在楊靖宇將軍舊居紀念館的陳列室里,存放著一張楊靖宇將軍在開封就讀河南第一工業學校時的照片,這是楊靖宇將軍生前唯一的一張照片。原保存在楊靖宇母親張君手中,后傳給楊靖宇的妻子郭蓮,再傳給楊靖宇的兒子馬從云、兒媳方秀云,輾轉20余年直至新中國成立。

用馬繼民的話說,這是“馬家的第一件傳家寶”。

那么,第二件呢?

馬繼民告訴記者:“1958年2月23日,我父親到靖宇縣去祭奠爺爺時,在爺爺殉國的地方專門取了一塊樺樹皮帶回鄭州家里,至今仍被母親珍藏在柜子里,她看一次掉一次淚。這塊樺樹皮,也是小時候母親經常用來教育我們兄弟姐妺的……”

由此可見,馬家的家訓是嚴厲和十分傳統的,難怪方秀云老人和馬繼民一家三口蝸居在50多平方米的小屋里,一住就是十幾年,而不以英雄后代自居,向黨和政府伸手,始終保持著低調和艱苦奮斗的作風。

據馬繼民講,楊靖宇身后僅有一子一女,馬從云(也就是方秀云老人的丈夫)是楊

靖宇將軍唯一的兒子,他和方秀云育有5個子女,其中三個兒子,兩個女兒。

新中國成立后,組織上安排馬從云到省委工作,而馬從云卻想在鐵路當一名普通工人,因為他老家在京廣鐵路邊上,他非常羨慕火車司機,就這樣,組織上安排馬從云到鄭州鐵路局信陽機務段工作。他工作勤奮,1953年入黨,后來先后調任鄭州鐵路局機關黨委干事,鄭州鐵路局材料廠黨委干事。

馬從云一生為人耿直,有著很好的口碑。不幸的是,1964年8月,馬從云前往江蘇鎮江施工時,他的肝炎轉為肝癌,同年8月23日病故,年僅37歲,被組織安葬在鄭州烈士陵園。

馬從云去世時,大兒子14歲,大女兒12歲,二女兒8歲,二兒子4歲,小兒子馬繼民才懷上3個月,家里的重擔一下子就全落在方秀云一個人身上。

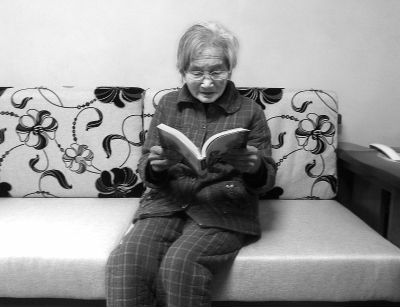

方秀云告訴記者,她38歲失去丈夫,當時唯一的想法就是把5個孩子拉扯大,讓他們都能上學、工作,成家立業。盡管孩子們的爺爺是著名的抗日英雄,但是,不管遇到什么困難,方秀云從來沒想過要給國家給政府添麻煩。她糊過紙盒、縫過手套……在20世紀50年代建的36平方米的小平房里,帶著孩子們一直住到1998年拆遷。

楊靖宇的大孫子馬繼光從小因病失聰,愛人王軍是馬繼光在聾啞學校時的同學,也是殘疾人,原來在鄭州鐵路局工作,現在都已經退休。馬繼光和王軍育有一子,也就是楊靖宇將軍的重孫馬晨,現在也在鐵路部門工作。楊靖宇將軍的二孫子馬繼志,1977年到1981年曾在解放軍駐河南某部服役,當兵幾個月后,他參加了對越自衛反擊戰,因戰負傷,并榮立過三等功一次。在部隊服役期間,馬繼志從未提過自己的爺爺是楊靖宇,他認定一切都應該靠自己的努力獲得。復員后,馬繼志被分配到鄭州鐵路局機務北段工作,職業是司機。馬繼志的愛人程新春在鄭州一家棉紡廠工作。馬繼志有兩個兒子,馬鋮珺和馬鋮明。

楊靖宇的大孫女馬繼先是第一批下鄉知青,回城后在天津一所中專讀書,畢業后被分配到鄭州鐵路局,后調入鄭州鐵路局職工技術學院基建科。馬繼先的愛人謝長春育有一子,其子由于成績優異,被保送復旦大學讀書,后赴美留學深造。

楊靖宇將軍的二孫女馬繼傳在20世紀70年代下鄉到扶溝縣,回城后被分到鄭州鐵路局工作,其愛人常百順在鄭州鐵路局機務南段工作。他們育有兩個女兒。

而馬繼民和他的兩個哥哥兩個姐姐一樣,都是普通的鐵路職工,所不同的是,他多了一份“掛職”——

2005年7月7日,他從靖宇縣委書記手上,接過了一份“縣長助理”的職責:

——挖掘整理楊靖宇的事跡和精神,以及東北抗聯文化;