精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、第二屆鄭州玉博會精彩亮點搶先看

- 2、毛主席像章:紅色藏品中的"重頭戲"

- 3、票據堆里的金融史話

- 4、密玉俏色玉雕藝術

- 5、感受黃河澄泥硯

- 6、蟠龍紋銅方壺

- 7、賞玩文明碎片 穿越千年歷史

- 8、鄭州民間收藏“藏龍臥虎”

鄭州七旬老人著書立說 妙手演繹香囊“美麗世界”

2012/8/30 14:16:33 點擊數: 【字體:大 中 小】

鳳凰嬉牡丹、蝴蝶撲金菊、金魚戲菡萏,八仙過海,大鬧天宮,水漫金山,黛玉葬花,武松打虎,三顧茅廬……五顏六色的香囊上不僅繡出了令人賞心悅目的美景,還繡出了古老的傳統文化,這些漂亮的香囊出自登封76歲的黃瑞云老人之手,目前她已將自己親手繡制的1000多件工藝品,配上相應的文字故事,編撰成冊,出版了《黃瑞云手工藝品集錦》《黃瑞云手工藝拓展》,她說,這樣做的目的就是不想讓這些傳統民俗工藝品制作技藝消失。

10歲學藝,從小就心靈手巧

黃瑞云回憶說,小時候每逢端午節,母親和姨媽總要繡一些五顏六色的香囊給她們幾個姊妹佩戴,說是佩戴香囊能避瘟除穢,驅蚊防蟲。“母親和姨媽繡的香囊非常精巧,街坊鄰居爭相效仿。”黃瑞云說,她10歲開始學繡香囊,為全家老小做衣服、鞋帽,給弟妹們做繡花鞋、扎花帽,樣式新穎,常常受到親友和鄉鄰們的稱贊。

妙手演繹香囊“美麗世界”

1989年,黃瑞云退休后,夏天做紙扇,端陽節縫香囊,閑暇之余,就用邊角布料制作精美的鞋墊等手工藝品。她制作的紙扇上有歷史故事,香囊里有神話傳說,鞋墊上有民俗風情……2005年初,黃瑞云開始制作香囊,4年時間里老人制作完成了20大類1000多件手工藝品。這些工藝品件件巧妙構思,處處透著古老的文化韻味。看了黃瑞云手藝的人不無感嘆:“黃媽媽真是心靈手巧。”

黃瑞云介紹說香囊俗稱香包、荷包,古時候叫佩帷,是我國古代勞動婦女寄托希望、祈禱幸福的產物,至今仍然保留著上古時代的原始文化形態,有著深厚的文化底蘊和廣泛的民眾基礎。

“構圖、選料、制作,過程看似簡單,實則講究工夫。在制作過程中必須通過平繡、鎖繡、補繡、納繡、挑花、剪絨、打結、鎖邊、圈金等不同針法和不同工序,形象逼真或是抽象含蓄地把作品一點一點繡制出來,這樣才能達到出神入化的完美效果。”黃瑞云說,她制作香囊多取材于《西游記》《水滸傳》《三國演義》等文學名著和《白蛇傳》《八仙過海》等神話傳說以及嵩山的風俗人情故事,“香囊看似雖小,卻融入了大量的人文景觀、風土人情、刺繡藝術”。

著書將民間藝術保存下來

隨著年齡的增高,黃瑞云的視力、體力、腦力都已不比當年,為了不使繡香囊這門手藝在自己手中消失,老人決心將自己繡香囊的技藝編寫成書,流傳后世。在老伴和子女們的積極協助下,老人將親手繡制的1000多件工藝品配以相應的故事和文字,編成《黃瑞云手工藝品集錦》《黃瑞云手工藝拓展》。

黃瑞云告訴記者,其實,她剛開始繡制這些香囊的本意,是把香囊作為一種吉祥物贈送給子女和親朋好友的,圖的是吉祥如意,求的是平平安安,后來發現大家對香囊都愛不釋手。黃瑞云突然意識到,原來這種已經瀕臨失傳的傳統的民俗工藝品,竟然能喚回人們那么多美好的記憶和歡樂。

“這種手藝失傳了真的非常可惜!”黃瑞云說,現在很多民間技藝正隨著老一代藝人的逝去而消亡,如不再挽救就會給中華民族文化復興帶來莫大的損失。

黃瑞云說,她將計劃舉辦一個展覽會,免費供人參觀、教人學習,以吸引更多的人關注民俗工藝,保護和傳承民俗工藝,弘揚民族的瑰寶。【原標題:鄭州七旬老人著書立說 妙手演繹香囊“美麗世界”】

責任編輯:C009文章來源:鄭州晚報 2009-12-3 作者:袁建龍

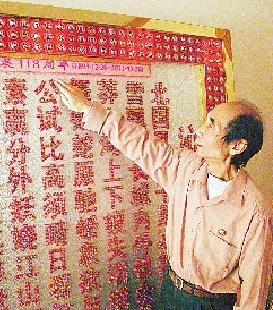

下一條:4065枚徽章書寫《沁園春·雪》 上一條:王冠軍:簡述密玉俏色的藝術性

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區