安陽被認(rèn)定為

中原經(jīng)濟(jì)區(qū)新聞網(wǎng)12月7日訊上都文化網(wǎng)報道:曾有人這樣..[詳細(xì)]

-

沒有記錄!

“失落”蓋因知識界“失語”“滄海遺珠照古原——滑縣木版年畫”系列之三

2013/4/15 17:40:20 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

滑縣是豫北重鎮(zhèn),明洪武七年(1374年)有其縣,因滑臺城而得其名。

《重修滑縣志》云:“周公次八子伯爵封于滑,為滑伯。”滑伯,姬姓,其裔孫,以滑為氏。《元和志》云:“滑氏為壘,后人增以為城,臨河(古黃河)有臺,故曰滑臺城。”

歷史上,滑臺赫赫有名。滑臺無遮大會,南宗于此定是非論,禪宗經(jīng)典《壇經(jīng)》由此闡弘天下。南宋愛國詩人范成大自杭州到北京,出使金國,途經(jīng)開封,寫下《州橋》——“州橋南北是天街,父老年年等駕回;忍淚失聲詢使者:‘幾時真有六軍來?’”途經(jīng)滑縣,寫下《舊滑州》——“大 山麓馬徘徊,積水中間舊滑臺;漁子不知興廢事,清晨吹笛棹船來。”

因?yàn)楣劈S河在滑縣拐了一個彎,流入渤海灣,自古以來,滑縣就是水、陸交通的要沖。

黃河南遷后,衛(wèi)河已然通達(dá)京津,萬帆競渡,滑縣依然是中原溝通京津的咽喉;時間推進(jìn)到公元1907年,全長150公里的道清鐵路(滑縣道口鎮(zhèn)至博愛縣清化鎮(zhèn))全線貫通。民國時期,滑縣(道口鎮(zhèn)是滑縣行政機(jī)關(guān)駐地,今天仍是滑縣縣委、縣政府駐地)一時繁盛,號稱“小天津”。

道口義興張燒雞,叫響京津乃至北中國,蓋因于斯。

“那時,船工買上幾只燒雞帶到船上,燒雞一路飄香、船工一路吃食,直到京津。”義興張燒雞傳人、道口張存有燒雞有限公司總經(jīng)理張學(xué)民先生說,“義興張燒雞老店在道口鎮(zhèn)最繁華的十字街口,離衛(wèi)河碼頭不足100米,主要面向船工,是個地地道道的‘外向型’飲食老店。那時缺乏方便食品,燒雞自是船工的首選——義興張燒雞不但熱著好吃,就是涼了,味道也很少衰減。這,也是道口燒雞區(qū)別于符離燒雞、德州扒雞乃至開封桶子雞等的地方。”

一個品牌的誕生,總是有它的必然邏輯的。

水路、陸路交通成就了道口燒雞,自然也成就了滑縣木版年畫。

“那時都是大宗批發(fā),從來是不做零售的,生意興隆得很!”滑縣木版年畫老藝人韓清亮先生說。

既然如此,滑縣年畫緣何“失落”,以致有了2006年的“發(fā)現(xiàn)”呢?

“1955年,不讓自己單干了,成立了‘益豐組’,5家一起干。很快,‘益豐組’也不讓干了,解散了。”韓先生說。

談到滑縣木版年畫緣何“失落”,河南省民間美術(shù)協(xié)會會長倪寶誠研究員為魏慶選先生編著的《滑縣木版年畫》作序,其中寫道:“在我的印象和記憶中,傳統(tǒng)木版年畫在建國后,始終是灰溜溜的,學(xué)術(shù)、理論界的態(tài)度也是低調(diào)的,或回避,或格外謹(jǐn)慎小心,文化工作者更怕‘引火燒身、自尋煩惱’。馮驥才先生在《豫北古畫鄉(xiāng)發(fā)現(xiàn)記》序言中,曾感嘆:‘一個有聲有色、五彩繽紛、活態(tài)的年畫產(chǎn)地,一個作品曾遠(yuǎn)銷東北與西北的黃河流域的北方年畫中心,在已知眾多神州木版年畫中,卻從未露過面。’其實(shí),何止是滑縣木版年畫,就連眼下被尊稱為‘中國木版年畫源頭’的朱仙鎮(zhèn)木版年畫,建國以來,何曾有過輝煌,反封建、反迷信、反右傾與接踵而來的10年動亂中的破‘四舊’更是變本加厲!我手頭有5種(上世紀(jì))50年代至70年代不同版本的《中國美術(shù)史》,其中有四種在論及中國木版年畫時,口徑十分一致,即天津楊柳青,江蘇桃花塢,河北武強(qiáng)和山東濰坊(楊家埠)年畫。只有一本輕描淡寫地提到了開封朱仙鎮(zhèn)木版年畫。查閱該書作者,原來竟是河南內(nèi)黃人。這也就不奇怪了。話說回來,難道編著《中國美術(shù)史》、《中國版畫史》的諸位學(xué)者、教授都不熟悉中國歷史,不知道朱仙鎮(zhèn)木版年畫的歷史價值嗎?答案肯定是‘否’!原因無非是‘祖宗孝道’是封建宗法制的產(chǎn)物;神像畫更有宣揚(yáng)‘封建迷信’之嫌!在極‘左’風(fēng)暴一浪高過一浪的那些年代,中華民族五千年的文明史不分良莠,一律被斥之為‘糟粕’,因此,具有千年歷史,早已名聲在外的朱仙鎮(zhèn)木版年畫也只能長年坐冷板凳。具有一定社會地位的朱仙鎮(zhèn)木版年畫命運(yùn)尚且如此,更具原生態(tài)民間信仰的滑縣木版神像畫就更無人敢于問津,甚至避之猶恐不及呢。難道不是如此嗎?

“我再次提起那實(shí)在不堪回首的年代,是想說明我們今天能夠有可能去‘發(fā)現(xiàn)’、‘搶救’、‘保護(hù)’那些被遺忘、被拋棄的‘明珠’,是因?yàn)槭粚萌腥珪院螅h和政府的各項(xiàng)政策得到落實(shí),改革開放后,東西方文化的撞擊,迫使國人冷靜思考,深刻反思,人們對輝煌的歷史被遺忘,燦爛文明被肆意踐踏而感到痛心……”

滑縣木版年畫的“失落”,蓋因一個時代,特別是知識分子的“失語”……

是“名義”還是“族譜”?

知識分子緣何“吾不語”滑縣木版年畫,卻還“口徑十分一致”地談“天津楊柳青,江蘇桃花塢,河北武強(qiáng)和山東濰坊(楊家埠)年畫”?

馮驥才先生的解讀,也許讓答案更為明晰:“跟北邊——天津楊柳青年畫,南邊——桃花塢年畫,特別是河南本土的朱仙鎮(zhèn)年畫相比,滑縣木版年畫完全不一樣。這個地方以中堂為主。從內(nèi)容上來講,基本上沒有故事,沒有世俗生活,而跟民間的信仰緊緊地連接在一起……這些畫體現(xiàn)了古代人與天地之間的和諧關(guān)系,而非迷信……”

看看,到了今天,馮先生這樣的文化名人站出來“守護(hù)”滑縣木版年畫,還得強(qiáng)調(diào)它的“非迷信”性,給它戴上一頂人與天地之間的“和諧”高帽!

在此,我想再次引用臺灣星云大師的一句話:有正信的信仰,當(dāng)然好;如果不信,迷信也可以,總比什么都不信的好。

其實(shí),滑縣木版年畫未必是迷信,未必是和諧,它只是一種民間生活,借此讓百姓心生敬畏而已,借此作為過年的一種儀式而已。

不可否認(rèn),這是一種潤物細(xì)無聲的教化。

對此,我想我是有發(fā)言權(quán)的。因?yàn)椋?ldquo;文化大革命”前夕出生在豫東北最為偏遠(yuǎn)的范縣僻鄉(xiāng)的我,就是在那場“暴風(fēng)雨”中,過年時節(jié),依然生活在這些神像中——那時,我家供奉的,就是老天爺、老灶爺、財神爺;當(dāng)然,都是木版畫。

11月4日,在魏慶選先生家觀瞻他收藏的古版年畫線版,其中幾張“老天爺”的神位牌上寫的竟然是“天地三界十方萬里”,這讓我暗自發(fā)笑。至少我在1976年之前,就知道那不是“里”,而是“靈”,是繁體字的“靈”。

因?yàn)槭羌抑欣洗螅棵窟^年下餃子,老娘在鍋臺上忙活,盛出第一碗,我總想先吃——饞呀!這時,她總會說,供奉完再吃。于是,我就會端上餃子,在灶前院子里一路灑湯,念念有詞(當(dāng)然都是老人教的):“老天爺、老灶爺、財神爺,遠(yuǎn)哩,近哩,爰請(從讀音上看,現(xiàn)在我想大概是這兩個字,當(dāng)時是啥也不知)不到哩,過年了,都來吃餃子哩!”

因?yàn)闋敔斈棠淘冢┓钭嫦龋皇俏壹业穆氊?zé),所以只供香神靈。

農(nóng)歷大年初一,天還未亮,吃過餃子,就要去爺爺家磕頭。

第一個頭,是不能磕給爺爺?shù)模荒芸慕o祖先。

祖先就是爺爺堂屋里掛的“軸子”,這次到滑縣,我才知道它的俗稱是“祖宗軸”。

對著“祖宗軸”磕頭,就是磕給祖先了。

平常,“軸子”是卷起來,掛在毛主席畫像上方的。從大年三十到正月十五,“祖宗軸”放下來,蓋住毛主席畫像,全村老少爺們在正月初一一大早,都要來拜年磕頭,照例是首先對著“祖宗軸”,然后按輩分、按男女,再接二連三地磕;如果拜年的人輩分高的話,則只對著“祖宗軸”磕,然后寒暄幾句。

我是老大,在爺爺家磕完頭,就跟著老爹到其他家磕。村子轉(zhuǎn)一圈,磕幾百個頭,弄得腿肚子轉(zhuǎn)筋,膝蓋都是痛的。

正月初一是村里的人磕,初二乃至十五之前,是親戚與鄰居的親戚磕。

正月十六,“祖宗軸”就卷了上去,毛主席畫像露了出來。

“祖宗軸”寫著歷世宗祖的名諱,在我的記憶中,約略是“第××世諱××之神位”之類。至于祖先在“祖宗軸”上的位置,與其在祖墳的位置是一致的。看到“祖宗軸”,就知道先祖埋在祖墳的哪個位置。既是神位,自然是只有死去的先輩才能寫在“祖宗軸”的。

無論馮驥才先生的《豫北古畫鄉(xiāng)發(fā)現(xiàn)記》,還是魏慶選先生的《滑縣木版年畫》,都稱“祖宗軸”為“族譜”,我覺得是不合適的——這不過是當(dāng)下學(xué)者根據(jù)它的內(nèi)容,給它起的一個新的名字——因?yàn)樽遄V又稱家譜、家乘等,是一種以表譜形式,記載一個以血緣關(guān)系為主體的家族世系繁衍和重要人物事跡的特殊圖書體裁,每每修譜,都是把活著的人收入“族譜”的。

也因此,當(dāng)下把滑縣木版年畫中的“祖宗軸”稱為“族譜”,無論從實(shí)踐上還是從學(xué)術(shù)上,都是有點(diǎn)兒“不靠譜”的。

當(dāng)然,“軸子(卷軸)”是它的類別,不會是它的名字;“祖宗軸”也是就軸類畫軸上的內(nèi)容而言的,可是只是個俗稱。

它有沒有名諱呢?

“我們都叫它‘名義’。”韓清亮先生說,“最小的,叫‘貳名義’,依次是‘肆名義’、‘陸名義’,直至‘拾貳名義’,是最大的。”

貳、肆、陸什么的,是“名義”的編號,也就是個交易“記號”——顯然,“名義”是它的稱謂。

什么是“名義”呢?

查閱《辭海》:1.身份,資格,名分;2.指事物立名的取義;3.名譽(yù),名節(jié)。

盡管《辭海》中的解釋,與俗稱的“祖宗軸”難以非常恰當(dāng)?shù)貙樱f其為“名義”,也總比“族譜”恰當(dāng)些吧?

“祖宗軸”作為滑縣木版年畫的大宗遺產(chǎn),要保護(hù)、要傳承這一國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn),其名不可不察也。

是“神之格思”還是“思格之神”?

作為一種民間文化,滑縣木版年畫可謂大俗大雅。

俗,俗到俗不可耐;雅,雅到馮驥才不識聯(lián)語。

“那次在天津,馮先生初見滑縣年畫,其中有副對聯(lián),馮先生以為是西夏文字,很是驚奇。”魏慶選說,“先生不識,馬上叫來一位搞書法的高手,結(jié)果還是不認(rèn)識。”

之后,馮先生只得求教于當(dāng)時他所認(rèn)識的一位年輕藝人。藝人告訴先生,那不是西夏文字,而是“梅花篆字”,但只知其“下聯(lián)”。在《豫北古畫鄉(xiāng)發(fā)現(xiàn)記》中,馮驥才先生這樣寫道:

“民間喜歡用這種圖案化的奇異的文字來書寫詩句或?qū)β?lián),藏字于其中,任憑觀者來猜。破解其意,趣味無窮。目前只知道橫批是‘自求多福’,下聯(lián)是‘日出富貴花開一品紅。’上聯(lián)待猜。”

11月4日,記者就此求教韓清亮先生,他說:“那上聯(lián)是‘竹報平安竹長千年碧’。”

魏慶選根據(jù)韓先生的記憶,認(rèn)真研究,認(rèn)為上聯(lián)當(dāng)是“竹報平安竹長萬年青”。“從平仄上說,當(dāng)是‘萬年青’。仔細(xì)觀察字形,也是‘萬年青’。李方屯幾家做年畫的,都有這副對聯(lián)。認(rèn)真觀察,發(fā)現(xiàn)不少古版,把字都搞顛倒了,這無疑也增加了破解的難度。”

如果這只是個游戲,那么對聯(lián)的橫批多是“神之格思”、“如在其上”、“大德曰生”等《詩經(jīng)》、《中庸》、《尚書》中的句子,當(dāng)震你一個跟頭了。特別是,有的藝人根據(jù)當(dāng)下的閱讀習(xí)慣,給你念“思格之神”等,他們更不解其意,但還在印,還在傳承,你就不得不敬畏滑縣木版年畫是不折不扣的“活化石”了。

“神之格思”出自《詩經(jīng)》——“神之格思,不可度思,矧可射思!”大意是:神靈來去無蹤影,何時降臨猜測難,豈能怠慢不奉敬!

“如在其上”出自《中庸》——“子曰:鬼神之為德,其盛矣乎!視之而弗見,聽之而弗聞,體物而不可遺。使天下之人,齊明盛服以承祭祀,洋洋乎如在其上,如在其左右。”大意是:孔子說鬼神的德行,太盛大了。用眼睛看,看不見;用耳朵聽,聽不見;但是任何事物之中,都有它的存在。天下的人齋戒沐浴,穿上盛裝祭祀它。它如江海之水一樣,洋洋灑灑,好像就在人的頭頂之上,好像就在你的左側(cè)右側(cè)。

神之降臨,不可測度,讓人心生敬畏之心;隱微不顯的神明,左右著人的心,這是不可掩蓋的!

滑縣木版年畫通俗淺顯,卻能把人導(dǎo)向信仰的世界。

祭祀神明,與之共度春節(jié),曾讓我這個貧寒少年,心生敬畏,心生歡喜,心生滿足。

一直覺得,少年時期與神明共度春節(jié),比現(xiàn)在奢侈地看那趙本山在電視上耍貧嘴,真的high多了!

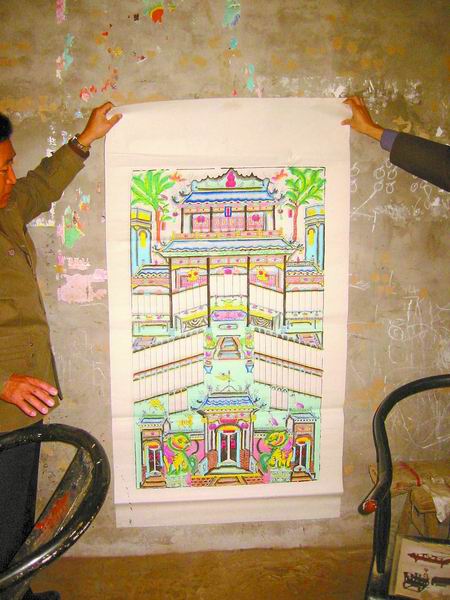

滑縣木版年畫——“拾貳名義”,即“祖宗軸”與所謂的“族譜”。