-

沒有記錄!

歷代周易研究

2013/10/21 17:36:35 點擊數: 【字體:大 中 小】

歷代周易研究

(一)先秦易學

先秦的易學一般稱之為古易。這個時期是易學思想體系基本形成和發展的重要階段。古易的內容可分為《連山易》、《歸藏易》和《周易》,也可以看作易學形成的三個發展階段。傳說《連山易》為伏羲所作。伏羲畫八卦為易經之始。《歸藏易》為黃帝所作。《周易》是周文王囚于羑里,在伏羲八卦和《歸藏易》的基礎上,將伏羲八卦演釋成六十四卦、三百八十四爻、并作卦爻辭而成。關于易經的形成和發展,《漢書•藝文志》有“人更三圣,世歷三古”之說,講的是周易學產生的歷史過程。“三圣”一般指伏羲、周文王和孔子。“三古”是指上古、中古和近古。伏羲為上古,周文王為中古,孔子為近古。也有人認為,“三古”是指我國歷史上神話傳說時代、夏商周時代和春秋戰國時代。周易是歷史的創造,并非出于一人之手,伏羲、周文王、孔子是那個時代的代表。易經是我國古代先人占筮的典籍,在卦序的排列法上,《連山易》是艮卦為首;《歸藏易》以坤卦為首,乾卦次之;《周易》則以乾卦為首,坤卦次之。《連山易》和《歸藏易》早佚,唯《周易》獨以傳世。我們說的《易經》即指《周易》,所說的易學,即是漢代以后的《周易》研究的學問。

自古以來,歷朝歷代,都十分重視易學研究,夏商周三代已經有較詳細的記載。殷商時期盛行用龜甲占卜,以燒裂的紋絡,占斷吉兇,稱作“卜”,“兆”字就是裂紋的象形。甲骨文記載了大量的占卜內容。周代卜筮之風更為盛行。不僅有龜甲卜,而且也用蓍草占卜,因此稱作“筮”。北方卜筮多用蓍草,南方多用竹枝、竹棍。殷代和周代還出現了數字卦,在殷墟發掘中,不僅發現了大量的刻有卜辭的卜骨卜甲,而且還出現數字卦。1950年在四盤磨村發掘一卜骨上有三組由數字組成的數字卦。分別為“十 十 十 十 十 ”,讀為“七八七六七六,八六六五八六,七五七六六六。”1967年-1977年在小屯發現一塊龜腹甲甲上有三處數字卦,即“ + 九 十一 十九十十 十 ”讀為“六七八九六八,六七一六七九,七七六七六六”。從周代開始設有稱作“太卜”的官,掌管占卜。春秋戰國時期,連年戰爭,占卜多用于興兵作戰。秦始皇統一六國之后,為了加強統治,焚書坑儒,因《周易》是占卜之書,才幸免于難,流傳至今。《漢書•劉歆傳》記載,秦代形成“天下但有《易》卜,未有他書”的局面。關于古代運用《周易》卜筮的事例繁多,在《左傳》、《國語》、《史記》、《資治通鑒》等書中都有記載。

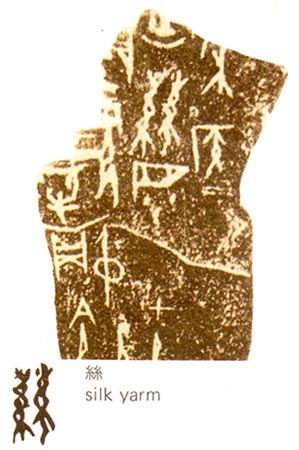

春秋戰國時代,對《周易》研究甚為盛行,解釋《周易》之書眾多。這時的卦象與數的記述上,有了很大變動,卦象的書寫從 等過渡到— — 。 代表陰,讀六數;一代表陽,讀一數。如西周離卦寫為 ,《阜陽漢簡》寫為 ,《馬王堆帛書易》寫作 ,現在寫作三。由此我們可以看出,數字卦是經過很長時間的發展過程,才逐漸走向規范化的。

這個時期的另一個重要研究成果就是產生了《易傳》,它是先秦易學集大成之作。《易傳》即“十翼”,包括《彖傳》(上下)、《象傳》(上下)、《系辭傳》(上下)、《文言傳》、《說卦傳》、《序卦傳》、《雜卦傳》等十篇。《易傳》被認為是孔子的著作,此說一直沿襲到宋代,歐陽修首先提出疑問,后提出多種說法。據張岱年先生考證,《易傳》成書于戰國時代無疑。《易傳》的成書使《周易》內容邏輯化、系統化,提出的“一陰一陽之謂道”,第一次把宇宙萬物分為既對立又統一的兩大類,是最早的辯證法思想的形象表述,從而使《周易》從卜筮之書變成學術經典。《周易》用其最簡捷的形式概括了極其博大以至無窮的內容,其獨特的理論思維模式,為人們提供了一個從時間、地點、條件全方位分析問題,認識事物的思想方法。由于《易傳》是經多人之手而成,先秦諸子尤其是儒家、道家、陰陽家的思想也反映在其中,豐富了易學內容。同時,《周易》思想又滲透到社會各個領域,融進中華民族的心理素質之中,形成中華傳統文化的本質,成為我國幾千年來的普遍價值觀。

從學派來看,春秋戰國時期易學已呈現出兩種截然不同的趨勢,一是承襲古代卜筮的道路發展,一是擺脫巫術束縛而向哲學方向發展。前者以《左傳》、《國語》為代表,后者以《易傳》為代表。

(二)漢代易學

漢代易學是易學發展的重要階段。由于統治者重視,易學研究出現了極盛時期。《易經》被定為五經之首,易學成為儒家學說的一個重要組成部分。研究《周易》的學派眾多,不僅有儒家的,也有其他學派的思想家。易學出現明晰的師承脈絡。

從師承關系來看,漢代易學開山祖一般認為是田何。他先傳給周王孫、丁寬、服生等,后又傳給楊何。丁寬傳給田王孫,田王孫又傳給施仇、孟喜、梁丘賀。三家均立學官,故史載“《易》施、孟、梁丘之學,”即指這一體系。后孟喜傳給焦延壽,焦氏又影響了京房,于是“《易》有京氏之學”。此外,漢易還有費高(費直和高相)易學系統。費直傳給王橫,高相傳給子康和毋將永。由于費高二家未立博士,故有費高二家為民間易學之說。孟、梁、京房易學屬今文易學系統,費高易學屬古文易學系統。除此二派易學外,還有一些大學者如淮南王劉安、嚴君平、揚雄、劉向和劉歆等人,也對《周易》頗有研究,是漢代易學的另一支生力軍。

漢代易學解經的方式大致有三種,以孟喜、京房為代表的官方易學,慣以奇偶之數和八卦所象征的物象來解說《周易》經傳文,以卦氣說即以八卦或六十四卦配一年四季、十二月、二十四節氣,解釋《周易》的原理,利用《周易》大講陰陽災變。二是民間費高易學,反對陰陽災變說,著重闡述《周易》中的義理。三是道家黃老的易學,著重講陰陽變易的哲學道理。三派之中孟京易學影響最大,史稱象數之學。

西漢末年,由于神秘主義思潮的影響,讖緯開始流行,易學也出現了《易緯》之類的著作,這是代表漢初官方的孟京易學在新的時代條件下的變種。其中代表著作有《乾鑿度》、《稽覽圖》、《是類謀》等。這類著作將卦氣說和象數說進一步理論化、神學化,提出了“易一名而含三義”說即“簡易、變易、不易”三義,以及太極元氣說,太一取陰陽之數以行九宮說,八卦之名源于古代文字說等,這些學說對后世易學均產生了重要影響。

西漢末,揚雄的《太玄》是對易學研究的總結性巨著。他視“玄”為宇宙萬物的根源,揉合儒、道、陰陽三家學說,運用當時的天文歷法知識,描繪了一個世界圖式,認為事物均按九個階段發展。《太玄》仿《周易》結構,另創八十一個符號,叫八十一首。每首與《周易》的一卦相似,分別由-、--、---三種基本符號按四重構成,自上而下,稱為方、州、部、家。每首又分九贊,類似易卦之爻,共七百二十九贊。并將八十一首七百二十九贊分配于一年四季之中,用來表示陰陽二氣消長運行,萬物興衰成亡的過程。他將陰陽五行、四方四時、日月星辰、風雨物候、山川草木、人體結構、心理性情等自然的、人類的變化活動都納入其中,重構天人貫通的自然社會哲學系統。這是對西漢以來易學的一次總結,也是對《周易》結構與內容上的全面解釋。

東漢易學又有了新變化。首先是作為官方學派的孟京易學勢力衰微,而作為民間學派的費氏易學興盛;其次,費氏易學與孟京易學出現了合流趨勢,形成了以五行的生數和成數解釋《周易》中的象和數的五行生成說。孟氏易學流脈是范升→楊政;費氏易學的流脈是陳元、鄭眾→馬融→鄭玄。而鄭玄融合了孟費二氏易學,形成了鄭玄、荀爽和虞翻以象數解易的三大家。到曹魏時期的王肅,其解易已十分注重義理而略于象數,文字簡明,成為晉代王弼易學的先河。與王肅同時的虞翻,發展了卦氣說,引進了一些新體例,并以變卦說解釋《周易》經傳,將漢易象數之學推到新的境界。

東漢末年,道家黃老學派逐漸演變為道教,黃老易學也逐漸與煉丹學說結合起來了。東漢末年魏伯陽著《周易參同契》,開始以《周易》原理解說煉丹的理論和方法,提出了月體納甲說,即以八卦或六十四卦配干支和日數,以月亮的盈虧來說明煉丹運火的程序,成為道教易學的先驅。

(三)晉唐易學

魏晉隋唐時期,易學開始了新的轉向。大體說來,由兩漢的重象數轉向了晉唐的重義理,玄學派的易學成為晉唐易學的主流。

魏晉時期,老莊學說十分流行,并逐漸以貴族的面貌與儒家截然分離。其時佛教的東漸,又加速了老莊學說的流行。因此,魏晉玄學易學實質是道家易學和費氏易學結合的產物。

王弼是玄學易學的創始人。他的《周易注》,師承古文經學的解易學風,文字簡明,義理通暢,使《易經》和《易傳》成為玄學的重要組成部分,他甚至以老莊的觀點來解釋《易經》的爻辭,將“自然無為”、“歸根曰靜”等思想解釋《彖傳》文字,以“忘象以求意”說解釋易學中的取義學說,尋求《周易》經和傳中的抽象原則。他主張闡明《周易》所包含的義理,摒棄漢儒災異說和讖偉說,恢復先前《易》的本旨,從而開創了后世以義理解《易》的先河。

韓康伯進一步將王弼所未注的《系辭》、《說卦》、《序卦》、《雜卦》等傳亦加注解,依據筮法中的取義說,從義理的角度提出新的命題——“八卦備天下之理”。把八卦和六十四卦及其卦爻辭,看作是天下之理的高度概括,通過《周易》可以把握天下之理和變易之道。這種將無形之理視為《周易》之根本的觀點,實際上是借易學中的范疇、命題宣揚老莊。易學的玄學化,使《周易》、《老子》、《莊子》并列成為“三玄”。

晉代玄學易學除此兩大家外,還有阮籍、荀粲、梁武帝蕭衍等人,可惜他們的著作已失傳。在玄學易學以外,也有反玄學易學派。荀豈頁、荀融、歐陽建、干寶等人分別對玄學易學進行了批評、責難,促使玄學易學不斷修正自己的主張。到南北朝時期,北方易學與南方玄學逐漸出現了新的融合趨勢。

隋唐時期,隨著政治上的統一,經濟上的繁榮,文化也進入了融合時期。唐代孔穎達的《周易正義》,李鼎祚的《周易集解》,便是兩部融會魏晉南北朝各派易學觀點的易學典范作品。《周易正義》一方面推崇玄學易學,一方面吸收各家觀點,對之進行修正,提出了“易含萬象”,“不可一例求之,不可一類取之”的原則。并將玄學易學貴無賤有論發展為崇有論,以陰陽二氣解釋乾坤二元,以元氣說解釋太極,提出以氣為核心的世界觀。并以“自然無為”來解釋“一陰一陽之謂道”,提出“無陰無陽乃謂之道”的新命題。認為陰陽二氣自然本有,其開通萬物的品德是自然而不造作,故把道看作是“自然無為”的稱號。《周易集解》沒有提出什么新命題、新觀點,但匯集了漢易以來各學派的注解,對義理派的觀點也不加評析地收集其中,是一本很好的資料匯編。這兩部易學巨著的出現,表明易學正走向融合的新動向。

另外,唐代的佛、道二教中一些人物也援引《周易》卦象解說其教義。道教解易系統內便出現了《上方大洞真元妙經圖》(見《道藏•洞玄部》)等著作。

(四)宋明易學

宋明易學的特點與宋明時期學術特點聯系在一起,此時學術特點是注重從義理角度探討儒家經典的微言大義,不注重文字的訓詁、考據,是新儒家的興起發展時期。這一時期的易學也突出地表現為對《周易》經傳中哲理進行探討的特征,是古代易學哲學高度發展的時期。

由于《周易》經傳,特別是《易傳》一直被漢以來的儒家奉為經典,而《易傳》又是儒家思想體系最具哲學色彩的著作,所以,宋明易學的哲理化特點,又使宋明哲學形成了以易學哲學為主要內容的新特征。宋明哲學中五大流派——理學派、數學派、氣學派、心學派和功利學派,無不同易學有密切關系。據《宋史•藝文志》載,僅北宋解易著作就有60多家,其中著名的有李覯、胡瑗、周敦頤、邵雍、王安石、張載、程顥和程頤等。至于歐陽修、蘇軾、司馬光等文學家、史學家,亦有解易之著作。

北宋初期的易學大體有四大流派。一是以陳摶為鼻祖的圖書學派。此派學脈是:陳摶傳給種放→劉牧、李之才→周敦頤。到劉、李之后,又有所分化。劉氏推崇河圖洛書,李氏重視卦變說,最后,周敦頤重視講象,提出太極圖說,論述宇宙形成過程,為儒家成圣人的理論提供根據。二是邵雍的數學派,提出先天學。三是由胡瑗倡導的義理派,后傳至程頤。程頤著《伊川易傳》,創立了理學派的易學體系。四是張載的氣學派,他吸收了唐代孔穎達的氣論學說,著《橫渠易說》和《正蒙》。

南宋時期,邵、程、張三家易學都很流行而以程氏易學為主流。理學集大成者朱熹,以程氏易學為主干,會通各家之長而建立起一個龐大的易學哲學體系。與朱熹同時的楊萬里著《誠齋易傳》,一方面闡發程氏易學,另一方面又吸收張載易學思想、闡發太極元氣說,企圖將陰陽二氣說同程氏的天理說揉合起來。此時,心學易學有所發展。陸九淵大弟子楊簡,繼承程顥和陸九淵的易學思想,以人心解易,提出“天人本一”,“三才一體”的新命題,論證卦爻象和天地萬物的變化皆出于個人的意識。他認為易之道即人之心,主張人心即道,宇宙變化即人心變化過程。他著有《楊氏易傳》和《己易》二書,是宋明時期心學易學的重要代表人物,對明代心學大師王陽明有重大影 響。另外,功利學派的易學也提出了一些新觀點,如薛季宣、葉適等人提出了“河圖洛書為古代地圖說”,“道不離器說”,否定孔子作《說卦》等說,對傳統易學有所突破。而圖書學派易學,經朱震和蔡元定等人的闡發,也得到了一定的發展。

元明兩代,《周易》朝普及和縱深兩個方向發展,先后出現了一批注疏《周易本義》的著作。元代胡一桂著《周易本義附錄纂疏》、《易學啟蒙翼傳》二書,其子胡炳文著《周易本義通釋》,胡一桂的學生董真卿著《周易會通》,這些著作都對朱熹易學進行了闡發。明成祖時,胡廣奉敕編《周易大全》,便以胡一桂所著為藍本。《周易大全》的頒布流行,表明程朱派易學占居了明代易學的統治地址。

但是,由于元明兩代易學以程朱易學為標準,義理派反而相對薄弱,沒有出現新觀點、新著作,倒是河洛之學和邵雍的先天易學有所發展。元代道教大師雷思齊承劉牧、邵雍易學學脈,推衍出許多圖式。他以九宮圖為核心解釋《周易》原理,主先有數而后有象說。而俞琰、張理和蕭漢中等人,亦以圖式解易,但主先有象而后有數的觀點。到明代,象學一派成了象數之學的主流,以來知德為代表的象數易學與程朱易學展開了長期的爭論。明末清初,方以智父子將象數易學發展到高峰。

明代義理易學派的發展要歸功于易學家蔡清。他著有《周易蒙引》,將張載易說的“氣論”引入程朱“義理說”之中,批評了朱熹離氣言理說,主張理象合一,成為明代易學“氣本論”的倡導者。明代心學流行,易學中“心學”也有發展,他們主要以內心道德修養方法和精神境界解釋《周易》卦爻象和卦爻辭,其代表人物是湛若水和王畿。

明末清初大思想家王夫子,站在氣學派立場,對宋明易學作了一次總結。他繼承宋明氣學和象學傳統,修正程朱義理易學,批判心學易學,并對河洛先天之學和邵雍的象數之學也作了批判,先后著《周易外傳》、《周易內傳》等著作,完成了易學哲學“氣本論”的任務,宣告了宋明易學的終結。

(五)清代易學

清代是復興漢易的時代。清人解易著作十分豐富,超過了以往任何時代,其中內容和傾向都很復雜。清代易學主要有兩派,一派以惠棟和張惠言為代表,倡導漢易。一派以焦循為代表,力圖會通百家。惠棟著有《周易述》、《易漢學》、《易例》、《周易古義》等書,篤守漢易,不敢發揮,并且注重卦象的形成和變化,淡化《周易》的哲學價值。張惠言則專攻虞翻易學,著有《周易虞氏義》、《周易虞氏消息》、《虞氏易事》、《虞氏易言》等書,企圖全面恢復虞氏易學。焦循則不然,他一方面依漢人解易的精神,注重象數文字訓詁,另一方面又獨辟蹊徑,以建立新的易學體系。著有《易學三書》,即《易章句》、《易通釋》和《易圖略》,成為清代漢學易學的殿軍。

對《河圖》與八卦關系研究取得了很大成就,康熙年間的學者江永研易從朱熹之說,在《河洛精蘊》一書中對《河圖》與八卦關系作出了具有開創性的貢獻。

從總體傾向來看,清代易學缺乏對哲學問題的探討,對易學哲學的建樹甚少,理論思維很薄弱,是古代易學哲學的衰落時期。

(六)近現代易學

20世紀初至70年代,《周易》研究出現了一些新特點,歸納起來大致有四個方面。

第一,注重對《周易》經傳文字的注釋。代表著作有沈竹初的《周易易解》、尚秉和的《周易尚氏學》和高亨的《周易古經今注》、《周易大傳今注》。其中以高亨注釋的《周易》水平最高。他將經與傳分開,認為經是卜筮之書,傳是哲學著作。不講象數,并且將“元亨利貞”解為大祭和利于占問,不以為是四種德行,發前人之所未發。

第二,重視考證,并從歷史的角度去理解《周易》卦爻辭中的事件。代表著作有:于省吾的《雙劍讠多 易經新證》,聞一多的《周易義證類纂》,余永梁的《易經爻辭的時代及其作者》,郭沫若的《周易之制作時代》、《周易時代的社會生活》,顧頡剛的《周易卦爻辭中的故事》及《易系辭傳觀象制器的故事》,李鏡池的《周易探源》,胡樸安的《周易古史觀》,屈萬里的《周易卦爻辭中的習俗》。

第三,注重對易學史上的著作加以評述而寓己見于其中。如民國初杭辛齋集古今易書達620余種,著有《易楔》、《學易筆談》。周善培著《周易雜卦證解》,專以“雜”字解,自成一家之言。還有朱謙之的《周易哲學》,高亨的《周易卦爻辭的文學價值》、《易大傳的哲學思想》,金景芳的《易通》等書,使易學研究出現了新面貌。

第四,用現代科學證《易》。本世紀30年代沈仲濤著有《易與科學》(英文本),主要論述《周易》與西方科學的暗合之處。沈氏之后,又有薛學潛著《易與物質波量子力學》及《超相對論》二書,丁超五的《科學的易》。這 些科學易的特點是以科學比附《周易》,還未能以《周易》的思維方式去推動科學,或在其思維啟發下進行科學發明創造。

80年代后,國內易學研究十分活躍,嚴肅的學術研究與民間易學都十分火熱。從學術研究來看,呈現出多元化特點,有易學史研究,“易”之義理研究,“易”與文化史研究,還有《周易》與中國古典美學、文學之關系,《周易》與現代管理,易與醫、易與養生學等研究。更為突出的是,周易研究同自然科學領域找到了《周易》超越時空的價值,出現了“科學易”。各種規模的學術討論會十分活躍。不同層次的學術團體、研究院、學校相繼建立。不同專業類型的刊物、報紙也先后面世,如《周易研究》、《周易報》等,而且逐漸形成《周易》研究中心,如河南安陽《周易》研究中心,倍受國內外易學界的重視。民間易學更是五花八門,尤其是《周易》與算卦,《周易》與氣功,《周易》與古代堪輿(風水),《周易》與預測等。