- 1、甲骨文與甲骨文書法藝術

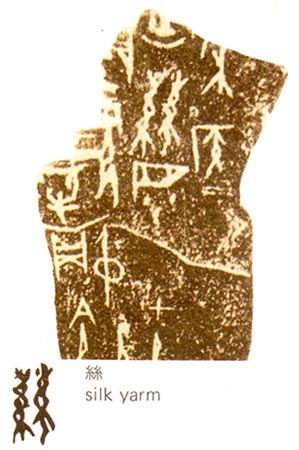

- 2、甲骨青銅載"絲綢"

- 3、甲骨上的安陽

- 4、多姿多彩的殷墟古玉器

- 5、考古研究揭開晚商甲骨占卜之謎

- 6、文字的起源與書法

- 7、中國最早的文字——甲骨文

- 8、安陽文峰塔 歷史上文峰塔的由來

-

沒有記錄!

- 1、中國最早的文字——甲骨文

- 2、甲骨文與甲骨文書法藝術

- 3、甲骨青銅載"絲綢"

- 4、安陽殷墟遺址 那些故紙堆里的陳年舊事

- 5、甲骨上的安陽

- 6、多姿多彩的殷墟古玉器

- 7、考古研究揭開晚商甲骨占卜之謎

- 8、文字的起源與書法

中國古代著作《周易》

2013/10/21 17:39:37 點擊數: 【字體:大 中 小】

簡介

名稱

“周”,東漢鄭玄《易論》,認為“周”是“周普”的意思,即無所不備,周而復始。而唐代孔穎達《周易正義》認為“周”是指岐陽地名,是周朝的代稱。

“易”的解釋:

1.易由蜥蜴而得名,為一象形字,此說出自許慎《說文解字》;而蜥蜴能夠變色,俗稱“變色龍”,所以“易”的變易義,為蜥蜴的引申義。

2.必須指出,理解西周之“易”,理當以西周禮樂制度的變革為條件。禮指從容之節(jié),易即雅樂,都是統(tǒng)治階級駕馭黎民百姓,維護宗法制度的手段和工具。《周易》保存了西周鐘鼓“交響樂”的框架規(guī)制,鐘鳴鼎食在西周的底層社會是難以想象的。

3.日月為易,象征陰陽。

4.日出為易。陳鼓應認為這個意思,也是“干”的本義。

5.易是占卜之名。

6.變易、變化的意思,指天下萬物是常變的,故此《周易》是教導人面對變易的書。

7.交易,亦即陰消陽長、陽長陰消的相互變化。如一般的太極圖所顯示的一樣。

8、易’即是“道”,恒常的真理,即使事物隨著時空變幻,恒常的道不變。《系辭傳》:“生生之謂易”。(生生不息,義似“生命的意義在創(chuàng)造宇宙繼起之生命”,體會生命之美、日新又新。)

在《周禮》“太卜”的記載中,亦有《三易》的說法;《三易》是指《連山》、《歸藏》和《周易》,三個不同朝代的占筮書。據說“連山”是夏朝的占筮書,“歸藏”是殷商的占筮書,“周易”是周朝的占筮書。

東漢鄭玄的著作《易論》認為“易一名而含三義:易簡一也;變易二也;不易三也。”這句話總括了易的三種意思:“簡易”、“變易”和“恒常不變”。即是說宇宙的事物存在狀能的是1)順乎自然的,表現出易和簡兩種性質;2)時時在變易之中;3)又保持一種恒常。如《詩經》所說“日就月將”或“如月之恒,如日之升”,日月的運行表現出一種非人為的自然,這是簡易;其位置、形狀卻又時時變化,這是變易;然而總是東方出、西方落這是“不易”。

而《易經》的“經”是指經典的著作。儒家奉《周易》、《尚書》、《詩經》、《禮記》、《春秋》為《五經》。如同前文所說,“經”是后來為了尊稱這些書,而加上的稱呼,原來《五經》只稱為《易》、《詩》、《書》、《禮》、《春秋》。有人認為《易經》流行于周朝故稱《周易》,亦有人依據《史記》的記載“文王拘而演周易”,認同《易經》乃周文王所著。然而在幾種較早期的文獻,例如《論語》、《莊子》、《左傳》卻只稱《易經》為《易》,“周易”之名最早見于《周禮》;然而《周禮》的年代,學者還有爭議。所以,就文獻而言,“周”應該是后來加上去。若以《周禮》的系統(tǒng)來看,《三易》的名稱皆無朝代名,所以《周易》的“周”解釋為“周普”和其它兩種占筮書,比較能夠相應。然而夏代是否有《連山》、商代是否有《歸藏》也都還是問題。兩書很可能也是“古史積累說”所言的現象。所以比較肯定的是,《易經》或《周易》原來只稱為《易》。

產生

《周易》的誕生地就是現在的千年古縣湯陰縣(河南安陽的一個縣城)。羑里城位于湯陰縣北2公里處。易卦系統(tǒng)最基本的要素為陰陽概念,而陰陽概念包括陰陽的性質和狀態(tài)兩層意義。如果不理會陰陽的狀態(tài),只論及其性質,則可以用陽爻(-)和陰爻(--)表示陰陽。將上述陰陽爻按照由下往上重疊三次,就形成了八卦,即“乾,坤,震,巽,坎,離,艮,兌”八個基本卦,稱為八經卦。再將八經卦兩兩重疊,就可以得到六個位次的易卦,共有六十四卦,這六十四卦稱為六十四別卦,每一卦都有特定的名稱。如果再考慮陰陽的狀態(tài),則陰陽概念又進一步劃分為“老陰,老陽,少陰,少陽”(亦稱“太陰,太陽,少陰,少陽”)四種情形,可以用“X,O,--,-,”四種符號分別代表之。六十四別卦每一卦的每個位次上都可能有四種陰陽狀態(tài),于是全部易卦系統(tǒng)就共有4096種不同的卦。如果將陰陽性質構成相同的各個卦放在一起,就形成了主卦卦名相同的六十四種分系統(tǒng),可以稱為某某卦系。《周易》經部文字說明的內容就是對六十四卦系中部分易卦的象征意義的解釋以及相應的人事吉兇判定(稱為占斷)。其中每一卦系的第一條內容是相應的全靜卦的占斷,其后的六條(乾坤卦系有七條)內容是順次排列的對相應卦系一爻動的卦的占斷。秦漢以后的易學對此都存在錯誤或者說模糊的認識。

占筮及《周易》一書起源于甲骨卜的實踐,或許到了殷商末年,周文王寫下了六十四卦系的卦辭。后來在春秋時期,孔子的弟子繼承了孔子對周易的發(fā)現,著了《易傳》。秦始皇焚書坑儒的時候,李斯將其列為醫(yī)術占卜書而幸免于難。

意義

《周易》中運用八卦預測信息的方法的發(fā)明,正是我國人民具有唯物主義世界觀的真實寫照,他們在實踐和好地認識社會、改造社會、推動社會不斷的向前發(fā)展。所以,易卦及《周易》,是個儲存量很大的信息庫。

《周易》歷經數千年之滄桑,已成為中華文化之根。易道講究陰陽互應、剛柔相濟,提倡自強不息、厚德載物。在五千年文明史上,中華民族之所以能夠久歷眾劫而不覆,多逢畏難而不傾,獨能遇衰而復振,不斷地發(fā)展壯大,根源一脈傳至今,是與我們民族對易道精神的時代把握息息相關的日常生活中遇到的疑難之事,不是求助于偶像,而是運用通過八卦今昔信息預測的科學方法,預測自然和人事吉兇方面的有關信息,對一切做到心中有數,有備無患,從而更。

《周易》是一部古老而又燦爛的文化瑰寶,古人用它來預測未來、決策國家大事、反映當前現象,上測天,下測地,中測人事。然而這只是古人在未掌握科學方法之前所依托的一種手段,并不是真正的科學。雖然有些理解與科學相符,那是因為這個理解正好有科學合理性,但就不能因為說它是科學的。只能當它是一種文化。

目前,我國的易學研究在原理探索上仍無重大進展,理論研究停步不前,思想混亂,實際應用容易趨向神秘主義。上述狀況嚴重歪曲了易學的學術地位,阻礙了中華易學良性化發(fā)展的步伐,蒙蔽了易學的真正價值。

《周易》是最能體現中國文化的經典,它認為世界萬物是發(fā)展變化的,其變化的基本要素是陰(--)和陽(—),《周易•系辭》中說:“一陰一陽之謂道。”世界上千姿百態(tài)的萬物和萬物的千變萬化都是陰陽相互作用的結果。《周易》研究的對象是天、地、人三才,而以人為根本。三才又各具陰陽,所以《周易》六爻而成六十四卦。正如《說卦》:“立天之道曰陰與陽,立地之道曰柔與剛,立人之道曰仁與義。兼三才而兩之,故《易》六畫而成卦。分陰分陽,迭用剛柔,故《易》六位而成章。”乾為純陽之卦,坤為純陰之卦,乾坤是陰陽的總代表,也是陰陽的根本,孔子在《系辭》中說“乾坤其易之門邪”,“乾坤其易之蘊邪”。《易緯•乾鑿度》中說:“乾坤者,陰陽之根本,萬物之祖宗也。” 通行本《周易》本經排序以《序卦》的次序為基礎,而以乾、坤兩卦為首。《系辭》開篇即云:“天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陳,貴賤位矣。動靜有常,剛柔斷矣。”《文言》是專門論述乾坤之卦德的傳文,并將乾坤之德性引申發(fā)揮至人文道德范疇。說明乾、坤是《周易》中最重要的兩卦,也是《周易》陰陽哲學的基礎。

原理來源

在《簡易道德經》里,周是周到圓滿,易是運動變化無不果的意思。太昊伏羲創(chuàng)作簡易圖時,把簡易符(即現在八卦圖的陰陽符)排列成一個圓形即一周的形式,闡明了周和易是簡的主要組成部分。周易的周字并非周朝的沿用,而是周朝或周姓沿用了《簡易道德經》里的這個完美的“周”字。無疑周易的周字,替代了簡易的簡字。大自然萬物的變化,是易的根本現象。恒之無休而無不果,說明了易,就是物的變化而成事,物每一點變化都有一定的結果,這就是易象。“簡之周”和“周之易”說明了周是簡的,易是周的。以父子的排列方式,就是成了:“簡周易”。“求千太萬后之果,明千思萬緒之象”,說明了“簡易圖”是判斷推理的一種測探工具。

形成淵源

對于《周易》的成書,《漢書•藝文志》曰:“《易》道深矣,人更三圣,世歷三古”。此說最為漢儒接受,《周易乾鑿度》有云:“垂皇策者羲,益卦德者文,成名者孔也”。“三圣”、“三古”之說簡而言之,即:上古時代,通天之黃河現神獸“龍馬”,背上布滿神奇的圖案,圣人伏羲將其臨摹下來,并仰觀天文、俯查地理,而做“八卦”;中古時代,姬昌被紂囚禁于羑里,遂體察天道人倫陰陽消息之理,重八卦為六十四卦,并作卦爻辭,即“文王拘而演《周易》”;下古時代,孔子喜“易”,感嘆禮崩樂壞,故撰寫《易傳》十篇。而在宋朝之前,對于重卦者多有疑義,一者王弼認為伏羲畫八卦之后自重為六十四卦,二者鄭玄認為神農氏重卦,三者孫盛認為夏禹重卦。

直至北宋歐陽修撰《易童子問》,認為《易傳》七種之間有互相抵牾之處,并非孔子一人所作:“其說雖多,要其旨歸,止於繋辭明吉兇爾,可一言而足也。凡此數說者,其略也。其馀辭雖小異而大旨則同者,不可以勝舉也。謂其說出於諸家,而昔之人雜取以釋經,故擇之不精,則不足怪也。謂其說出於一人,則是繁衍叢脞之言也。其遂以為圣人之作,則又大繆矣。”(猶見《易童子問•卷三》)。至于后世,疑古之風漸起,清代姚際恒所著《易傳通論》與康有為《新學偽經考》都認為《易傳》并非出自孔子之手。上世紀二三十年代,錢玄同先生、馮友蘭先生、顧頡剛先生、高亨先生、郭沫若先生等著名學者皆認為《易傳》非孔子所作,顧頡剛先生則將《易傳》成書年代推斷為戰(zhàn)國末期至西漢早期,唯有金景芳先生堅持認為《易傳》乃孔子所作。

時至今日,長沙馬王堆墓穴中發(fā)現的“帛書”中,已有不少記載間接證明《易傳》的作者或相關作者大致是孔子,有待進一步考證,不過也當為盲目疑古者戒。

另一個方面,《周易》一書名字的由來也頗多爭議。

“周”字的含義,歷來有兩種說法。一為“周代”,二為“周普”。前者的寓意在于認為《周易》為西周時代的書。理由便是《周禮》有云:“太卜掌三易之法,一曰《連山》,一曰《歸藏》,一曰《周易》”,而此說認為《連山》為神農時代的筮書,神農也稱“連山氏”,《歸藏》為黃帝時代的筮書,黃帝也稱“歸藏氏”,后夏用《連山》,商用《歸藏》,西周所用之書則冠以“周”字,名為《周易》。后者則取鄭玄《易贊》,“‘連山’者,象山之出云,連連不絕。‘歸藏’者,萬物莫不歸藏于其中;‘周易’者,言易道周普,無所不備。”故而《周易》的“周”字,義為“周普”。

“易”字的含義主要的說法有以下幾種:

一、“易”字的篆文為“(見右圖片一)

小篆:易

”,《說文》訓為“易,蜥易、蝘蜓、守宮也。象形。”即“易”為蜥蜴之類,主取“變”之義。

二、《說文》又引秘書說“日月為易”,象征陰陽。

三、《周易乾鑿度》云“‘易’一字含三義:所謂易也,變易也,不易也”,即簡易、變化、不變三層含義。

四、“易”字的殷墟甲骨文為“(見圖片二)”,取日出之時陰陽交變之義。也主于“變易”。

甲骨文:易

《周易》在古代文獻中常被簡稱為《易》,至西漢初年被列為“經”書之一,世人遂尊稱為《易經》。可見《周易》當以“易”為大義,而諸說紛繁,也莫過變易消息之理。

主要內容

概述

今本《周易》的內容主要包括“經”和“傳”兩部分。

“經”部分,主要是六十四卦的卦形符號與卦爻辭。

所謂的“六十四卦”,是由“八卦”兩兩相重而得,“八卦”則是由“陰”、“陽”二爻三疊而成。

《周易》的“陰”、“陽”,分別呈中斷的與相連的線條形狀,即“––”與“—”。古人用陰陽范疇來表現寒暑、日月、男女、晝夜、奇偶等眾多概念,正所謂“一陰一陽之謂道”。

在“陰”與“陽”的基礎上,圣人將其符號三疊而成八種不同形狀,分別命名為不同的卦名并擬取相應的象征,稱為“八卦”(也稱“經卦”),具體如下:

卦象 卦名 象征物 象征意義

乾 天 健

坤 地 順

震 雷 動

巽 風 入

坎 水 陷

離 火 麗

艮 山 止

兌 澤 悅

接著,圣人再將“八卦”兩兩相疊,構成六十四個不同的六劃組合體,即“六十四卦”(也稱“別卦”),每卦中的兩個“八卦”符號,居下者稱為“下卦”(也稱“內卦”,《左傳》稱“貞卦”),居上者稱為“上卦”(也稱“外卦”,《左傳》稱“悔卦”)。“六十四卦”每卦共有六條線條,稱為“爻”。《說文解字》云:“爻,交也”;王弼云:“夫爻者何也?言乎變者也”。“爻”的原意也就是陰陽之交變。因此“––”稱為“陰爻”,以“六”表示;“—”稱為“陽爻”,以“九”表示。六爻的位置稱為“爻位”,自下而上分別為“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“上”。如《蒙卦》:

自下而上的六爻分別稱為“初六”、“九二”、“六三”、“六四”、“六五”、“上九”。

所謂的卦爻辭,即系于卦形符號下的文辭,其中卦辭每卦一則,總括全卦大意,爻辭每爻一則,分指各爻旨趣。《周易》共有六十四卦、三百八十四爻,因而相應的也有六十四則卦辭和三百八十四則爻辭(由于《乾》《坤》兩卦各有“用九”和“用六”的文辭,故將其并入爻辭之中,即總計三百八十六則爻辭)。

“傳”實際上是闡釋《周易》經文的專著,即《彖傳》上下、《象傳》上下、《文言》、《系辭傳》上下、《說卦傳》、《序卦傳》、《雜卦傳》,共計七種十篇。因其闡發(fā)經文大義,如本經之羽翼,故漢人稱之“十翼”,后世統(tǒng)稱《易傳》。

彖傳

隨上下經分為上下兩篇,共六十四節(jié),分釋六十四卦卦名、卦辭和一卦大旨。王弼曰:“夫彖者何也?統(tǒng)論一卦之體,明其所由之主者也。

象傳

隨上下經分為上下兩篇,闡釋各卦的卦象及各爻的爻象,釋卦象者稱為《大象傳》,釋爻象者稱為《小象傳》。

文言

共兩節(jié),分別解說《乾》、《坤》兩卦的意旨,故也稱《乾文言》、《坤文言》。主要是在《彖》和《象》的基礎上作出進一步闡發(fā)與拓展。

系辭傳

分為上下兩篇,主要申說經文要領,貫徹卦爻辭的基本義理。文中對《周易》經文作了全面的辨析與闡發(fā),一者抒發(fā)《易》理之精微,二者展示讀《易》之要例。

說卦傳

是闡述八卦取象大例的專論,也是探討《易》象產生于推展的重要依據。

序卦傳

是《周易》六十四卦排列次序的推衍綱要,揭示各卦之間的相承相受。前半段經《乾》至《離》共三十卦,主說天道;后半段自《咸》至《未濟》三十四卦,主說人倫。

雜卦傳

猶言“雜糅眾卦,錯綜其義”。將六十四卦重新編為三十二對“錯綜卦”,旨在闡發(fā)事物的發(fā)展在正反相對因素中體現的變化規(guī)律。

八卦結構

在《乾坤譜》中,周易八卦的立體結構如圖:

乾:x=1,y=1,z=1

巽:x=1,y=1,z=0

《乾坤譜》插圖

離:x=1,y=0,z=1

兌:x=0,y=1,z=1

震:x=0,y=0,z=1

坎:x=0,y=1,z=0

艮:x=1,y=0,z=0

坤:x=0,y=0,z=0

價值意義

乾泉先生認為,易經是一部集體性著作,周易體例內容本身不成于一時一地一人之手。占筮是中國古代文明中的一個重要側面,夏商兩代已有重要的鬼神觀念與人鬼溝通的方法,占筮是人鬼溝通的行為模式之一,但占筮活動本身也有多樣性,例如有燒龜殼或燒牛骨,而從其燒裂的紋路中見啟示的方法,占者將所欲占之事與對紋路的解釋又刻到甲骨上,流傳至今,使今人得以研究中國古代文明,(甲骨文)這種占筮活動傳至周文化傳統(tǒng)中時,經過周人的改良,建立完整的觀念與符號系統(tǒng),(卦爻辭與卦爻象)一方面將當時所占之事及其解釋以文字記錄下來,(卦爻辭)一方面建立新的占筮法則,(大衍之數)使用新的占筮工具,(蓍草)而完成周易這部著作,亦即我們今日所見的易經之書的經的部份。經過歷代哲學家的闡釋,發(fā)展成為一部博大精深的哲學著作。同時,它也是我國古代一部關于自然科學和社會科學的經典。

《周易》堪稱我國文化的源頭。它的內容極其豐富,對中國幾千年來的政治、經濟、文化等各個領域都產生了極其深刻的影響。無論孔孟之道,老莊學說,還是《孫子兵法》,抑或是《黃帝內經》,《神龍易學》,無不和《易經》有著密切的聯系。一代大醫(yī)孫思邈曾經說過:“不知易便不足以言知醫(yī)。”簡直可以一言以蔽之:沒有《易經》就沒有中國的文明。

《周易》在春秋戰(zhàn)國時代得到進一步完善,是我國先人的集體創(chuàng)作,中華民族智慧的結晶。《易經》里的思想已經滲透到中國人生活的方方面面,即使人們并沒有意識到這一點,事實也是如此。孔子就說過人們“日用而不知”。今天,我們誰不曾說過某某人陰陽怪氣,某某人又變卦了,或者扭轉乾坤,否極泰來之類的口語和成語,但不一定人人都知道而這些詞匯都是直接從《易經》里來的。

《周易》在西漢時期就被列為六經(易,詩,書,禮,樂,春秋)之首。在我國文化史上享有最崇高的地位。秦始皇焚書時亦不敢毀傷它。

《周易經》研究被稱為《易經》或“易學”,早就成為一門高深的學問。《漢書•儒林傳》記載:“孔子讀易,緯編三絕,而為之傳。”上下五千年,《易經》代代相傳,釋家林立。許多學者皓首窮經,考證訓詁,留下了三千多部著作,蔚為大觀。

《周易》研究流派紛呈。他們互相爭鳴,互相否定,也互相吸收,取長補短。春秋時期,筮法上出現過變卦說,取象說,取義說,吉兇由人、天道無常說。戰(zhàn)國時期出現過陰陽變易說。漢代有象數之學(卦氣說,五行說,納甲說),魏晉唐時期稱玄學。宋明時期,又出現五大學派:理學派,數學派,氣學派,心學派和功利學派。又有人籠統(tǒng)地分為兩派:一派是儒家,一派是道家。儒家重乾卦,重陽剛。講“天行健,君子自強不息。”強調修身以有用于社會。道家則重坤卦,重陰柔。講“大道若水,弱能勝強。”強調精神自由,以無為順應自然,追求天人合一境界。儒道兩家都從《易經》發(fā)展而來,猶如長江黃河之水皆發(fā)源于青藏高原。

《易經》的科學內涵得到越來越廣泛的承認和尊敬。易學研究將成為二十一世紀世界范圍內的顯學。盡管如此,《易經》里仍然有許多不解之謎,連孔子和朱熹都竟告闕如。

1930年一月美國天文學家湯保發(fā)現了太陽系的第九顆行星棗冥王星。旋即有人提出,太陽系有沒有第十顆行星呢?由于冥王星發(fā)現不久,觀測數據還不精確,預測第十顆行星的努力接連遭到了失敗。當時在法國勤工儉學的只有二十七歲的中國人劉子華,下定決心要別開生面,不依靠牛頓的萬有引力定律去預測太陽系的第十顆行星。劉子華并不是憑空設想,他發(fā)現太陽系的各星體與八卦的卦位,存在著對應關系。他依據這個關系,利用天文參數進行計算,證明出每一對應卦位所屬星體的平均軌道速度和密度均分別為一個密值。經過反復運算,劉子華終于第一個算出了這第十顆行星的平均軌道運行速度為每秒二公里,密度為每立方厘米0.424克,離太陽的平均距離為74億公里,按照希臘神話命名原則,在冥王星后面的叫做“木王星”。劉子華把自己的預測,寫成了題為“八卦宇宙論與現代天文”的論文,交給了法國巴黎大學,作為考取博士學位的論文。論文獲得了一致的贊賞,1938年正式授予劉子華法國國家博士學位。這是中國科學家在現代運用太極八卦圖,做出的震動世界的偉大貢獻。中國古老的太極八卦圖,對現代科學的貢獻是多方面的。德國數學家萊布尼茨是現代電子計算機二進制的創(chuàng)始人,但是,很少有人知道,他正是在中國的古老的太極八卦圖的啟發(fā)和幫助下,才觸動靈機,一舉成功的。

1667年萊布尼茨在法國巴黎參觀博物館,看到了帕斯卡爾的一臺加法機,引起他要創(chuàng)造一臺乘法機的興趣。1701年秋末,正當五十四歲的萊布尼茲為創(chuàng)造乘法機冥思苦索、無路可走的時候,突然間收到了他的法國傳教士朋友從北京寄給他的“伏羲六十四卦次序圖”和“伏羲六十四卦方位圖”,萊布尼茲從這兩張圖中,受到了很大啟發(fā),他居然發(fā)現,八卦是象形文字的雛形,由坤卦經艮、坎、巽、震、離、兌到乾卦,正是由零數到七,這樣八個自然數所組成的完整的二進位制層數形。八卦中的“一”叫做陽爻,相當于二進制中的“1”,而八卦中的“棗”叫做陰爻,相當于二進制中的“0”。六四十卦正是從0到63這六十四個自然數的完整的二進制數形。在數學中八卦屬于八階矩陣。可見,中國古老的太極八卦圖對電子計算機這門現代科學,是有其歷史性的貢獻的。

1973年戈德伯格提出了生物控制的“陰陽假說”,在分子生物學的研究領域里,占有了一定的地位。他恰恰就是受了太極八卦圖的啟發(fā),才提出這一假說的。原來,1957年蘇特蘭德發(fā)現了環(huán)腺一磷,1963年普賴斯發(fā)現了環(huán)鳥一磷,二者在生命活動及疾病過程的發(fā)生發(fā)展中都起著一定的作用。當時戈德伯格從一本朝鮮出版的漢醫(yī)學中看到太極八卦圖,從中得到了很大啟發(fā),認為環(huán)腺一磷和環(huán)鳥一磷,就是體內兩種對立的調節(jié)系統(tǒng),與東方醫(yī)學中的“陰陽”相似,很可能是“陰陽”的物質基礎,從而提出了著名的“陰陽假說”。1981年戈德伯格來華訪問講學,對他的假說,又做了進一步的闡述。

中國獨有的古老的太極八卦圖確實有著很宏奧的哲理,但是,由于年代久遠,古老的太極八卦圖對今天的人說來,仍是一個引人入勝的謎:太極八卦圖究竟是受了什么啟發(fā)怎么創(chuàng)造出來的?太極八卦圖有那些作用?創(chuàng)造出它來究竟是為了什么目的?……好多問題,至今只有傳說和不確切的猜想,而無確鑿之實證。古老的太極八卦圖,正在叩擊現代科學殿堂的大門。