精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、劉秀封椿樹的傳說

- 2、戶部郎中-劉尚信的傳說

- 3、"情人柏"的傳說

- 4、淇門風雪避的傳說

- 5、勤儉牌的傳說

- 6、扳倒井的傳說

- 7、觀世音大伾山顯靈的傳說

- 8、千眼柏的傳說

介子推和寒食節的傳說

2013/12/21 9:34:13 點擊數: 【字體:大 中 小】

相傳春秋戰國時代,晉獻公的妃子驪姬為了讓自己的兒子奚齊繼位,就設毒計謀害太子申生,申生被逼自殺。申生的弟弟重耳,為了躲避禍害,流亡出走。在流亡期間,介子推不畏艱難困苦跟隨重耳。有一年逃到衛國(位于今鶴壁一帶),一個叫做頭須(一作里鳧須)的隨從偷光了重耳的資糧,逃入深山。重耳無糧,饑餓難忍。便當向田夫乞討,可不但沒要來飯,反被農夫們用土塊當成飯戲虐了一番。后來重耳都快餓暈過去了,介子推為了救重耳,把腿上的肉割了一塊,與采摘來的野菜同煮成湯給重耳。當重耳吃后知道是介子推腿上的肉時,重耳大受感動,聲稱有朝一日做了君王,要好好報答介子推。

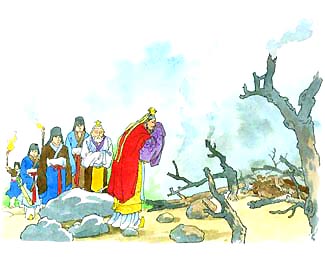

十九年后,重耳回國做了君主(即晉文公),晉文公執政后,對那些和他同甘共苦的臣子大加封賞,唯獨忘了介子推。有人在晉文公面前為介子推叫屈。晉文公猛然憶起舊事,想起自己忘了獎賞這個“割股奉君”的賢臣,心中有愧,馬上差人去請介子推上朝受賞封官。可是,差人去了幾趟,介子推不來。晉文公只好親自去請。可是,當晉文公來到介子推家時,只見大門緊閉。介子推不愿見他,已經背著老母躲進了綿山。晉文公便讓他的御林軍上綿山搜索,沒有找到。于是他想,介之推是個孝子,如果放火燒山,他一定會背著母親出來。于是,命令放火燒山,結果火一下蔓延數十里,連燒三日不熄,但介之推沒有出來。火熄之后,大家進山察看,才發現介之推和他的老母相抱在一起,被燒死在深山之中。

晉文公望著介子推的尸體哭拜一陣,然后安葬遺體,發現介子推脊梁堵著個柳樹樹洞,洞里好像有什么東西。掏出一看,原來是片衣襟,上面題了一首血詩:

割肉奉君盡丹心,但愿主公常清明。

柳下作鬼終不見,強似伴君作諫臣。

倘若主公心有我,憶我之時常自省。

臣在九泉心無愧,勤政清明復清明。

這事傳出來,人人尊敬和懷念介之推。以后便在他被燒死的這天紀念他,這天就在每年四月清明節的前一天。因為介之推是被火燒死的,大家在這天都不忍心舉火,寧愿吞吃冷食,所以,這天叫“寒食節”。

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

下一條:沒有了上一條:淇河纏絲蛋的傳說

精彩展示

沒有記錄!

評論區