-

沒有記錄!

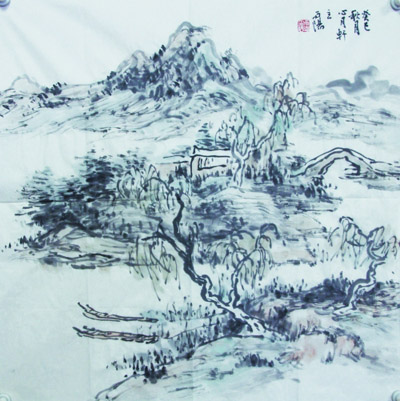

溪山清遠——“程大利工作室溪山五子作品展”將舉辦

2013/11/20 11:38:02 點擊數: 【字體:大 中 小】

中國畫是中華文明的瑰寶,它和西洋畫一樣是人類智慧的結晶。但國際社會對中國畫知之不多。在國內,它日益向西方繪畫靠攏。近百年來對中國畫的改造,使它的特色日漸消失,它的傳承體系被破壞,它的評價標準出現了混亂,它本應發揮的文化影響力與中國古文明大國的文化地位極不相稱。

中國傳統繪畫受中國古典哲學的陶融。它的不重寫實的“心象”觀,強調人格品操的中正觀和以書法入畫的筆墨觀都與西方造型藝術追求不盡相同。它雖然不長于以宏大敘事的方式直接參與社會變革,但仍表達著真切的生活感受和深刻的人生價值。它“內修心而外益世”、“抒胸臆而振斯文”,通過養心修身和知世悟道完成“成教化、助人倫”的社會功能,歸于至善,“渡己”也“渡人”,潤物細無聲地改造社會。今天,我們重新思考中國畫的傳統精義,是為了反思筆墨文化背后的思想支撐和民族精神,重建自尊的文化認同。

講究“人”、“文”雙修的傳統中國畫之所以不易于普及,是因為它對欣賞者有文化要求。“文”是進入中國畫創作和欣賞的門檻。因“文”而“共成化育”,不是簡單的“表現”、“再現”問題,是“體道藝之合,究圣哲之蘊”,畫畫是為了修為,修成君子。中國畫的最高指歸是“內美”,這來自屈原名句:“紛吾既有此內美兮,又重之以修能。”“內美修能”就是為人格塑造。在中國畫里,熱烈不是宣泄,冷靜不是冷漠,最忌高遠失中、偏激不平;觀通不妨照隅,求末亦是歸本。這是中國畫的本質特征,也是境界所在。中國畫最大的功能是讓人靜下來、淡下來,它不表現爭斗,卻親近造化,是自然的歌者。它追求至靜至遠,調和天人。所以,在中國歷史上一個知識分子無論達和窮,書畫都是修為的手段,提升自己的同時也提升著整個社會的精神面貌。

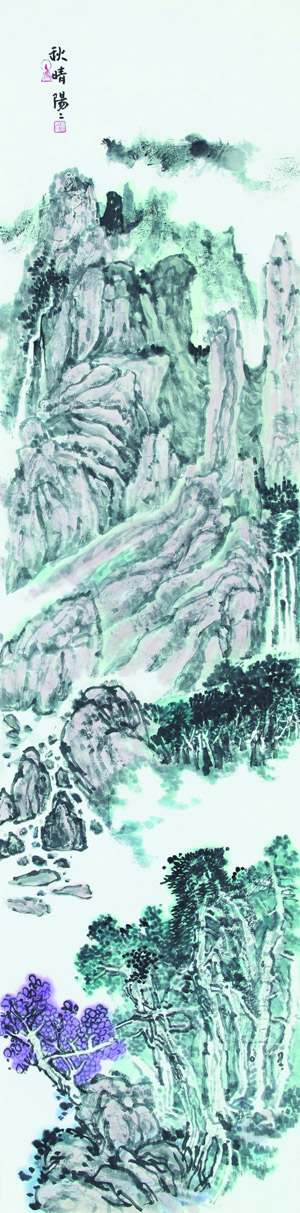

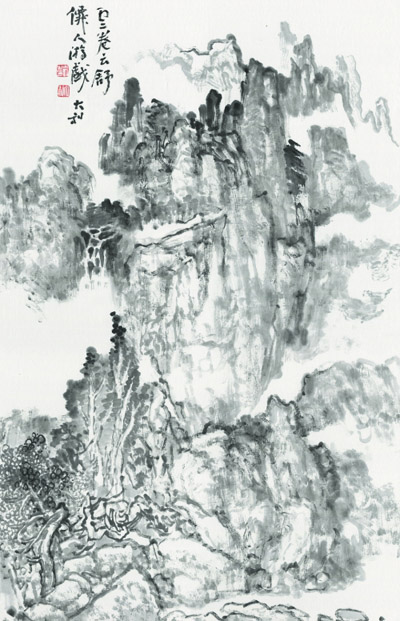

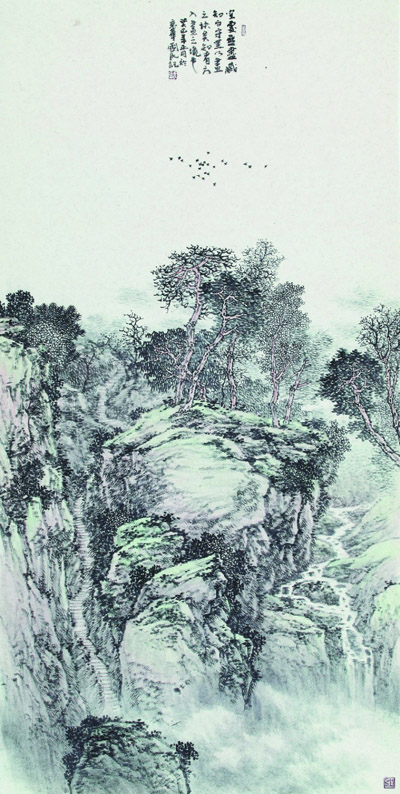

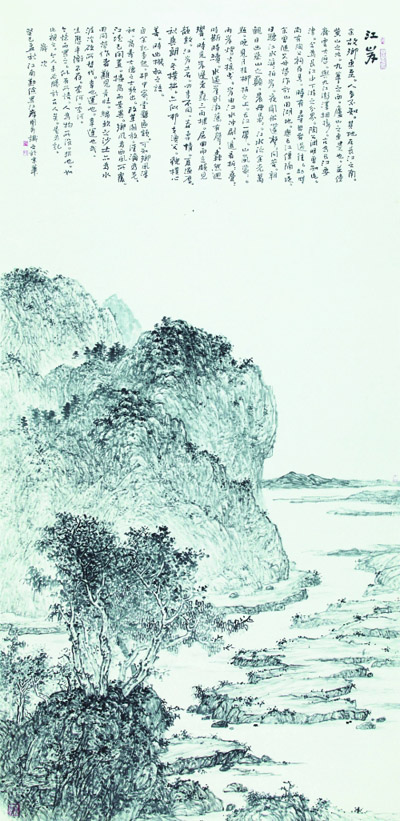

溪山五子者,田占峰、廖勤儉、黃國民、李雨陽、蔡亮及特邀畫家程陽陽皆沉靜好學之士,他們守靜、持淡、尚慢,并于傳統中立定腳跟,敬重先賢師道,堅守于筆墨之外,苦讀書溯正源,以書法演畫法,行中國畫之大道,我甚為他們高興。

承上次北京的“溪山尋源”展后,此展以“溪山清遠”為名,取“心地清正,源遠流長”,意味頗深。昔人云,“心正則筆正”,又云“生死剛正謂之骨”,心性甚為重要,他們于此用心,十分難得。我深信以他們的悟性與努力、境界與才華,一定能在不遠的將來為中國畫的傳承與發展做出屬于自己的貢獻。

我期待著。

畫家簡介:

程大利 中央文史研究館館員,中國文聯全委會委員,中國美術家協會理事,中華文化促進會常務理事,中國美協中國畫藝委會委員,中國畫學會副會長,中國國家畫院院務委員、程大利工作室導師,同時擔任榮寶齋畫院、鳳凰嶺書院、北京大學程大利山水畫工作室導師。曾任中國美術出版總社總編輯、人民美術出版社總編輯。

蔡亮 現為北京西山蘭亭書畫院副院長,江蘇省美協會員,江蘇省國畫院特聘畫家,江蘇省青年書協會員。

程陽陽 中國文藝評論家協會理事、中國出版工作者協會裝幀藝術研究會會員、北京美術家協會會員。副編審。

黃國民 中國傳媒大學文學院藝術創作院教授、碩士生導師,北京西山蘭亭書畫院副院長,中國美術家協會會員。

李雨陽 中國書畫研究院藝術委員會委員,中國民族畫院特聘畫家,中央直屬機關美術家協會副秘書長,北京西山蘭亭書畫院副院長。

廖勤儉 現為中國國家畫院程大利山水畫工作室助教,中國美術創作研究院副院長,中國書法家協會會員,陜西省書法院副院長,中國書協第四屆專業委員會委員,《中國民族美術》執行主編,西山蘭亭書畫院副院長。

田占峰 現為河南省華僑書畫院副院長;《中國畫拍賣》雜志副主編;中國少林書畫研究會副會長;中國藝術研究院研究生院創作基地教授,中國美術家協會山水畫創作室畫家。【原標題:溪山清遠——“程大利工作室溪山五子作品展”將舉辦】