-

沒有記錄!

從李苦禪的畫談起:繪畫作品的價與值

2013/11/20 14:23:17 點擊數: 【字體:大 中 小】

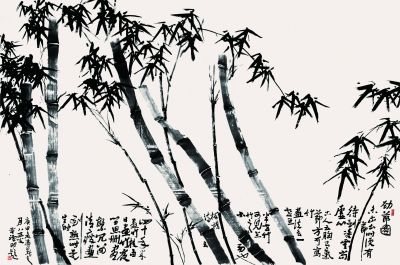

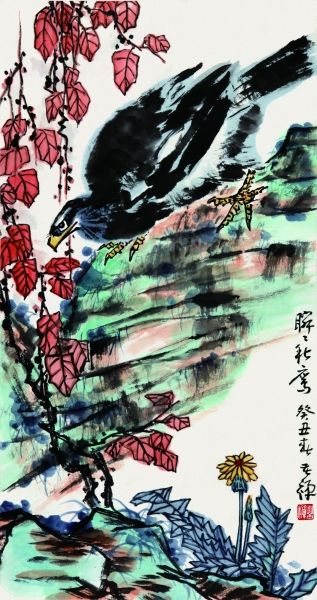

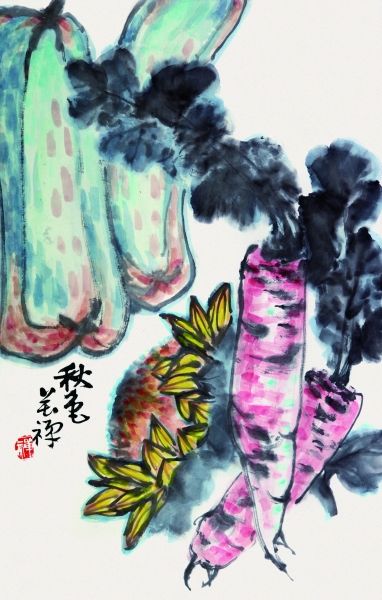

李苦禪,原名李英、李英杰,字勵公,是我國杰出的大寫意花鳥畫家、書法家、人民美術教育家。李苦禪擅大寫意花鳥畫,汲取石濤、八大山人、揚州畫派、吳昌碩、齊白石等前輩技法,筆墨雄闊、氣勢磅礴、自成風貌,并熔中西技法于一爐,具有意態(tài)雄深縱橫、形象洗練鮮明的獨特風格,樹立了中國大寫意花鳥畫的新風范。

著名美術史論家李松評論道:“中國近百年繪畫的發(fā)展,花鳥的創(chuàng)新成就非常高,可是再往前發(fā)展一步也是極其困難的。李苦禪在當代花鳥畫家里非常有成就,有自己的獨創(chuàng)性,他的個性面貌非常強,作品精神內涵非常豐富,李苦禪的藝術成就還值得重新深入地進行研究。”

無疑,李苦禪的藝術值得后人深入研究和弘揚。同時,目前的藝術市場也需要對李苦禪的作品重新進行準確的價值定位。我們從李苦禪藝術作品的“市場價”與“歷史定位的值”,理出兩者之間的關系與差距,以期對讀者與收藏家有所啟示。

青出于藍而勝于藍

承中國畫之優(yōu)良傳統(tǒng),熔中西技法于一爐,滲透古法又能獨辟蹊徑,是李苦禪藝術的一大特點。他在1918年結識徐悲鴻,得授西畫技藝。1922年考入北平國立藝術專科學校西畫系專修西畫,1923年拜齊白石門下,成為齊派藝術第一位入室弟子,并與趙望云、孫之俊等友人成立了“吼虹畫社”,開始了探索“中西合璧”改革中國畫之路。

說起李苦禪藝術對中國畫傳統(tǒng)的繼承,先從他作品中的“金石元素”談起。世人評論李苦禪,衷心稱贊其人品和藝品者極多。而他的人品與藝品其實是諸多元素的綜合,其中有一方面卻似乎被人們所淡漠,這就是李苦禪藝術的“金石元素”,以及與之不可分離的藝術靈魂。

“金石學”是國學研究范疇的一個組成部分,它豐富和補充了中華傳統(tǒng)典籍中所未能體現出來的社會風俗、歷史掌故等諸多的人文資源,也為書畫家提供了可貴的新元素,文人寫意畫由此而為之一變,出現了一些具有“金石魂魄”的新書畫家,如鄧石如、趙之謙、吳昌碩、齊白石。據李苦禪之子李燕介紹,齊白石曾3次提出,要弟子李苦禪學習篆刻,但都被李苦禪婉言回絕了。事后,李苦禪說:“以鐵筆篆刻融金石之美入畫,吳、齊兩位已達高峰,再走這個路子是絕不會超過兩位老前輩的,其實齊白石也是在鼓勵弟子勿學其手,而要師其心。”

要師其心,就可以從更廣闊的路子來體會金石美。李苦禪廣集各種金石拓本,并將金石美融入自己的創(chuàng)作中。他生前無論在何地,凡有古人鐫刻處,必仔細瞻其書法特質,從中汲取了豐厚的“金石美元素”,化為自身藝術的靈魂。由于持之以恒地“讀”與“摹寫”金石拓本,使他的筆墨中產生出獨有的金石韻味。

對“金石元素”的吸納是李苦禪藝術滲透古法、繼承傳統(tǒng)的蹊徑,我們可以從他的實踐中體會出中華民族藝術渾然一體的充盈與豐沛。

開闊的心態(tài)與“熔中西于一爐”的作法又為李苦禪藝術的發(fā)展奠定了雄厚的基石。著名油畫家、美術家侯一民評價李苦禪是“中西繪畫融合得很好的一位中國畫大師”,他說:“西畫的基礎增加了他創(chuàng)作的魄力和膽量。”