-

沒有記錄!

《秦詔版》:古拙天真 靈動恣肆

2014/2/17 17:07:11 點擊數: 【字體:大 中 小】

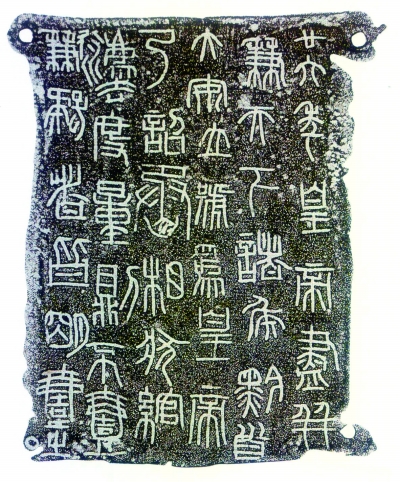

《秦詔版》拓片 中國國家圖書館藏

《秦詔版》亦稱《秦量詔版》《秦·二十六年詔銘》《秦·始皇·詔版》。通常是指刻有“秦二十六年”詔版銘文的統稱。有刻于秦始皇二十六年,亦有刻于秦二世元年,或二詔合刻于同一版。

詔書的全文共40個字,內容為“廿六年,皇帝盡并兼天下諸侯,黔首大安,立號為皇帝,乃詔丞相狀、綰,法度量則不壹歉疑者,皆明壹之”。秦二世元年補刻詔書,其文為:“元年,制詔丞相斯、去疾:法度量盡始皇帝為之,皆有刻辭焉。今襲號而刻辭不稱始皇帝,其于久遠也。如后嗣為之者,不稱成功盛德。刻此詔。故刻左,使毋疑。”詔文縱有列、橫無行,形體大小不一、自然錯落。自然游走的線條細致體現了提案的書寫性,平中寓奇的結字特征更使得整篇章法稚拙爛漫。

《秦詔版》文字屬于小篆體系,修長的結體、凝練均勻的線條質感、遒勁溫潤的力度是其審美特征。然而詔版文字處于大篆向小篆過渡的階段,同時又受到隸化的影響,結字特征或方或圓,結體也不全是均勻規整、上緊下松的瘦長形。筆畫起訖的形態變化凸顯了入鋒時筆勢的走向和力度,搭接處多以重起筆畫或連或斷,鑿刻時的不嚴謹使得筆畫出現了減省的現象。直接鑿刻的《秦詔版》刀鋒直入,線條中段圓厚,兩端漸細,有如甲骨文,線條形態圓轉、曲直皆有如簡牘之用筆,自然靈動又不失規矩。《秦詔版》文字受“草化”的影響,鑄刻或鑿刻都隨意輕松、靈動自然毫無做作之嫌。

《秦詔版》與同時期相傳丞相李斯的《泰山刻石》《瑯琊石刻》《會稽石刻》《嶧山刻石》刻制時間相去不遠,然而呈現在世人面前的卻是兩個不同的小篆面貌。如果說李斯的小篆代表著端莊典雅的廟堂氣象,那么《秦詔版》的“草化”小篆則更貼近底層大眾質樸天真的民間氣息。芳芳【原標題:《秦詔版》:古拙天真 靈動恣肆】