-

沒有記錄!

李一:藝術貴在嘗試

2014/2/17 17:09:25 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

縱觀2013年在中國美術館舉辦過的書法展覽,可以感受到諸多變化和新意。最明顯的是,書家們的策展意識越來越強,對大型展覽的整體把握能力也在逐步提升。尤其是年末的幾場書法個展,無論從作品本身的豐富程度還是布展形態(tài)的多樣面貌上,都給人留下了深刻的印象。而尤其讓人感到新意迭出的,是于2013年11月2日在中國美術館開幕的“藝舟雙楫——李一書法展”。

李一,1957年生于山東曲阜,美術學博士,現(xiàn)為中國藝術研究院研究員,中國書法家協(xié)會理事,中國美術家協(xié)會理論委員會副主任兼秘書長,《美術觀察》雜志主編。在中國美術館辦個展,對于李一來說,是第二回,上一次還是2005年。相隔8年,這次個展的成功舉辦,對于李一來說,是藝術成果的又一次集中展示,而對書壇而言,展覽所觸及的相關議題也值得關注。

在樹葉上寫字很好玩

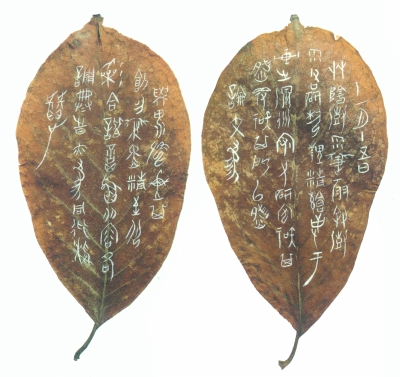

11月的北京,正值深秋,中國美術館內李一書法展展廳中,很多人都駐足于寫在樹葉上的書法作品前。古有“懷素書蕉”的故事傳為美談,如今在美術館看到類似的書寫形式,感覺新鮮的同時,很多人都心存疑竇:這是自然而然的書寫,還是書家刻意為之?

“良成自泉城來,惠贈辛夷樹葉數(shù)十片,遂以朱砂抄自作詩于其上。”這是李一書寫在樹葉上的一則日記。李一平時就有記日記的習慣,通常多則百余字,少則數(shù)十字,書體則包括篆書、甲骨文、章草、楷書等。朋友一日帶來一包玉蘭秋葉,“打開一看,大大小小參差不齊,深褐色的葉片泛著微光,樸質之中不乏精致。我見了滿心歡喜,當即就想寫點兒什么。于是拿出狼毫小筆,蘸上朱砂來寫日記,又寫了一點自己的詩,便覺得是將心事都托付給了這些葉片,立時有種傾訴后的輕松愉悅之感……筆在葉上行走,心情便順著葉脈一點點地滲透到葉子的邊邊角角。”談到在樹葉上書寫,李一很享受,這種難為外人道的喜悅是從他心里發(fā)出的。

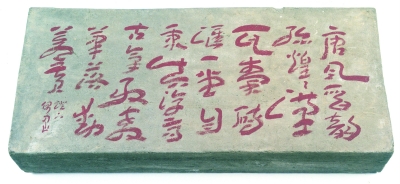

除此之外,李一還嘗試在布、絹、皮、竹、木、石、陶等材質上書寫。在不同材質上書寫,對他來說,更多的是一種嘗試和體驗。譬如在竹子上寫,是想感受一下漢人寫簡的難易,而在陶器上書寫,難度比他想象的要大,因為無論紙、布、絹,都是平面的,在陶器上則不但面臨弧面書寫的挑戰(zhàn),連書寫材料也要改用釉質。“陳列于展廳的陶器,是經(jīng)過燒制的,書寫其上的字跡顏色已不同于初寫時,看起來深淺不一,卻很好玩。對我來說,這是極為難得的書寫體驗。”

論書絕句多有深意

李一寫過一組作品,采用“論書絕句”形式點評了20世紀諸名家、大家及其書法。他說:“這種形式,啟功等先生用過,是非常好的一種談書論藝的傳統(tǒng),不同于啟先生的是,我側重于近現(xiàn)代的書家。之所以從近現(xiàn)代書家下手,是因為在主編《共和國書法大系》的過程中,對近現(xiàn)代書家有了更充足的認識,通過梳理,對他們有很多發(fā)現(xiàn),所以就采用了這種方式來和他們對話。這次展覽展出的只是其中一部分,我計劃寫百余首,成為一個系列。”

從他所選取的書家名單看,有齊白石、黃賓虹、毛澤東、趙樸初等人,所論則并不局限書家為人從藝方面,譬如寫黃賓虹:“渾厚華滋境自開,江山無恙任心裁。憑傳萬古蒼茫意,畫石畫沙同此才。”其后的評論則又有一層深意:“當世追慕賓老畫者亦伙矣,徒知襲取其貌,幾于筆筆濃染,家家墨涂,而未嘗一探其實,良可嘆也。”寥寥幾句,可窺美術理論家的見識。

寫論書絕句,沒有深厚的文史、詩詞知識很難駕馭,沒點兒本事的書家一般都不敢嘗試。李一之所以對此游刃有余,是和多年的習練和積累分不開的。翻開《藝舟雙楫——李一書法展圖錄》,可以看到,無論是寫在日本畫箋、扇面圓心還是制于陶器和硯石上的,很多都是自作詩詞、自作詩聯(lián)。這些詩詞和聯(lián)語,題材極為廣泛,有游歷各國的紀行,如《美洲紀游十二首》等,有參加展覽的感觀,如《曲阜列展涂鴉之作感成一律》等,由是觀之,積累生活的點滴感受和提高古典文學的修養(yǎng),對書家來說很重要。

章草:字字獨立而不孤立

在李一看來,一個書家吟詩作賦,讀書寫字,俱為日課,是馬虎不得的。由早先以章草為主,到現(xiàn)在的諸體兼涉,目的則在于豐富書法語言和表現(xiàn)力,最終體現(xiàn)在章草的創(chuàng)作上。他還強調,書寫內容和書寫材質的契合度很重要。譬如,在陶器上寫的是《道德經(jīng)》,而在日本畫箋和桑皮紙上則寫的是歐游雜記和隨筆雜感。

談及章草的發(fā)展,他說:“近百年來產生了沈曾植、王世鏜、王遽常、鄭誦先、高二適等大家,現(xiàn)在書壇又活躍著劉藝、陳巨鎖等名家,就我而言,在這條路上已經(jīng)走了很多年,現(xiàn)在章草所面臨的問題是如何突破的問題。章草強調字字獨立,但我認為不是字字孤立,還要注重氣息和筆勢,如何在碑帖結合和書體融合上進一步探索,是很關鍵的。除此之外,章草也面臨著在‘展廳時代’如何進行展示的新課題。”

就這次展覽,他考慮到中國美術館的展廳空間,專門創(chuàng)作了像《中國魂》《秦磚漢瓦》等數(shù)幅尺幅較大的作品,這在以前是少有嘗試的,因為章草自產生以來就是寫在小尺幅上的,但書法進入展廳展覽時代,面對這個新課題,也需要有新的思考和實踐。從展出的效果來看,這種嘗試,有說好的也有說不好的,但對于李一來說,藝術貴在嘗試,如果故步自封,面對新課題不去探索,也就喪失了和時代對話的機會和能力。本報記者 梁毅【原標題:李一:藝術貴在嘗試】