精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

山水之道說氣韻

2014/5/21 15:52:07 點擊數: 【字體:大 中 小】

在山水畫中,與陰陽概念一樣重要的是氣韻,正是氣韻賦予藝術以生命。后人論畫時所說的氣息、氣向、氣勢、氣局和氣場,實際上都是韻律的呈現,是氣流動向的蹤跡。這樣,畫面的整體效果,無論是正畫法還是負畫法,都呈現著某種氣象,而氣之聚散,則決定了一幅畫之氣象的成敗和高低。

李成畫中前景的流水雖然實在而可感,中景的氤氳卻不著筆墨,縈繞于山峰巖壁和寒林枯樹間,所謂意到筆不到,墨也不到,難怪有人說李成作畫惜墨如金。其實,北宋山水大抵如此,前有關仝巨然,后有范寬郭熙,畫中薄霧為宋人筆意之一方面。

在我眼里,《晴巒蕭寺圖》中不施筆墨的薄霧氤氳,確是女性的嫵媚冷艷,是氣韻的所在。按現代符號學的說法,有一類零符號,或稱空符號,其能指不在場,甚或原本就不存在。李成的不施筆墨并非零符號,而是負符號。照道家的陰陽辯證之說,不在場也是一種在場,是以缺席的方式而隱蔽存在。李成畫中的負符號并未缺席,只是不施筆墨。

我們進一步細讀李成中景的薄霧:所謂不施筆墨,實則是不以筆墨直接描摹之,卻以氤氳前后的山巔崖壁來襯托之,以左右的老樹枯木來彰顯之,以邊緣的虛化過渡來渾染之。筆墨不到之處,是畫家的匠心所在,是氣韻所在,類似于古人作文的顧左右而言他。也就是說,畫家的筆墨施諸正符號,無筆墨處便是著意而留的負符號。這是一種間接畫法,可稱負畫法,恰如素描中以描繪陰影來反襯光明,實詞達意,虛詞也有意,正數有所指,負數也有所指。這有意和所指,便是氣韻。

氣韻者何?此乃傳統繪畫的關鍵詞,被6世紀畫家謝赫置于《古畫品錄》六法之首,謂“氣韻生動是也”。唐代畫學大家張彥遠解讀此句為主謂關系,隨后千余年來,人們遵循這一解讀,將“氣韻生動”認作傳統美學的要義。現代學術泰斗錢鍾書不以為然,他重新斷句,讀為“氣韻,生動是也”。今日學者葉朗卻不贊同,認為如此斷句,氣韻就不再是專門的美學表述了。到如今,學者們對氣韻發表了海量見解,眾說紛紜。我認為,因古漢語句讀不用標點符號,后人的諸種斷句和解說便都有可能,即使片面,只要廣納博采皆可豐富我們的認識和理解。于是我嘗試兩種斷句:其一,氣韻為主語,生為謂語,動為賓語,所謂氣韻生動,即氣韻產生了動律,氣韻使畫面有了動感和生命。其二,氣,韻生(則)動。此“氣”是話題和主語,是人之生命的呼吸,而呼吸的節奏和動律,便是氣韻。換言之,氣流運動的痕跡為韻,氣韻既生,繪畫就有了生命力。

在謝赫之前,氣韻為氣運,運者動也,而韻則是運動的節奏和韻律,表現于畫上就是筆墨的韻律。后人論畫時所說的氣息、氣向、氣勢、氣局和氣場,實際上都是韻律的呈現,是氣流動向的蹤跡。這樣,畫面的整體效果,無論是正畫法還是負畫法,都呈現著某種氣象,而氣之聚散,則決定了一幅畫之氣象的成敗和高低。

今日學者追溯“氣”的濫觴,雖提到老莊,但以南北朝時期的論述為淵源。作為古典美學的重要范疇,“氣”見諸《道德經》的“專氣致柔”,老子有諸多說法,如“道沖”與“不盈”,而莊子《逍遙游》言及“六氣”,更有“生物之以息相吹也”一說。老莊謂氣,貌似自然之氣,實為抽象的太極之氣,與人內心之氣相通。所以西方學者用英文Inner energy和breath來翻譯,而不用air譯之,因為呼出之氣才是air,外在可見,是符號的能指,而Inner energy和breath是內在的不可見的,是air的所指。在繪畫中,能指可見也可描繪,正所謂“氣凝為水”,即便蒸騰如天上濃云,也可勾勒云紋,或可影繪。相反,內在的所指不可見,也不可描繪,所謂“氣動生風”,只可借助于寒林之落葉飄雪,顧左右而言他。要之,山水間的無形之氣,古代畫家以反襯的負畫法摹寫,畫中薄霧氤氳為負符號,所指為氣韻。氣韻游走于樹梢葉間,浮動于峰頂峽谷,宋人稱“山抹微云”。

氣象的呈現需要空間,負畫法負符號便制造空間,這就是古代山水畫所追求的“通透”,唯有通透,畫中之氣才能內外貫穿,作品才有動感,才有生命力。李成山水的寒林之氣,似乎靜止無動律,只有一派枯蕭,但悉心研讀,卻見晴巒寒林的空間前后通透,上下也通透,于是畫中之氣猶如靜水流深,雖貌似無聲無息,卻得以往復運行。觀李成之畫,無論是深遠還是高遠之景,溪水瀑布皆與薄霧氤氳前后貫通,惟其如此,莊子筆下那位藐姑射之山的神人,才能乘云氣而游于四海之外,身影全無,就像宋末詞家張玉田之謂“清空”:野云孤飛,去留無跡。彌漫于李成《晴巒蕭寺圖》中的薄霧氤氳,環繞峰巒而流動,其韻乃生命跡象,其氣為畫中活力。這氣韻,不僅賦予山水以生命,更賦予繪畫藝術以生命。

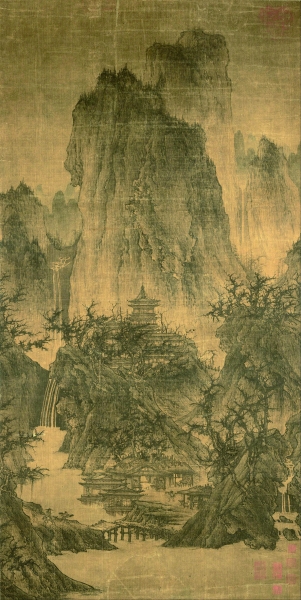

今藏美國納爾遜美術館的《晴巒蕭寺圖》,傳為北宋山水大家李成所作,描繪北方冬天的風景。初讀此畫,在蕭索森然的枯冬里,可看出男性的粗獷孤野;悉心體會,卻能感受到一份淡淡的女性嫵媚和冷艷,是為李成“寒林”之謂。在這寒林中,男性的粗獷孤野無疑屬陽,女性的嫵媚冷艷當然屬陰。可是此畫并非一陰一陽般簡單,若再細讀,看畫者可以往復進退,從遠近高低的不同距離和角度去辨讀:那男性的粗獷和孤野,表現于高聳的山峰巖石,在于枯樹虬枝,但女性的嫵媚冷艷在哪里?莫非是前景的落瀑流水和中景的薄霧氤氳?

本欄前文所言之山路水路與陰陽符號,皆為實實在在的“正符號”,類似語言學中的實詞,或數學中的正數,具有明確的能指作用。在山水畫中,與陰陽概念一樣重要的是氣韻,正是氣韻賦予藝術以生命。李成“寒林”中的生命之氣,由“負符號”所指,恰如虛詞和負數仍有符號功能。但何以是負符號,這是古代山水畫的偶一為之還是普遍現象?李成畫中前景的流水雖然實在而可感,中景的氤氳卻不著筆墨,縈繞于山峰巖壁和寒林枯樹間,所謂意到筆不到,墨也不到,難怪有人說李成作畫惜墨如金。其實,北宋山水大抵如此,前有關仝巨然,后有范寬郭熙,畫中薄霧為宋人筆意之一方面。

在我眼里,《晴巒蕭寺圖》中不施筆墨的薄霧氤氳,確是女性的嫵媚冷艷,是氣韻的所在。按現代符號學的說法,有一類零符號,或稱空符號,其能指不在場,甚或原本就不存在。李成的不施筆墨并非零符號,而是負符號。照道家的陰陽辯證之說,不在場也是一種在場,是以缺席的方式而隱蔽存在。李成畫中的負符號并未缺席,只是不施筆墨。

我們進一步細讀李成中景的薄霧:所謂不施筆墨,實則是不以筆墨直接描摹之,卻以氤氳前后的山巔崖壁來襯托之,以左右的老樹枯木來彰顯之,以邊緣的虛化過渡來渾染之。筆墨不到之處,是畫家的匠心所在,是氣韻所在,類似于古人作文的顧左右而言他。也就是說,畫家的筆墨施諸正符號,無筆墨處便是著意而留的負符號。這是一種間接畫法,可稱負畫法,恰如素描中以描繪陰影來反襯光明,實詞達意,虛詞也有意,正數有所指,負數也有所指。這有意和所指,便是氣韻。

氣韻者何?此乃傳統繪畫的關鍵詞,被6世紀畫家謝赫置于《古畫品錄》六法之首,謂“氣韻生動是也”。唐代畫學大家張彥遠解讀此句為主謂關系,隨后千余年來,人們遵循這一解讀,將“氣韻生動”認作傳統美學的要義。現代學術泰斗錢鍾書不以為然,他重新斷句,讀為“氣韻,生動是也”。今日學者葉朗卻不贊同,認為如此斷句,氣韻就不再是專門的美學表述了。到如今,學者們對氣韻發表了海量見解,眾說紛紜。我認為,因古漢語句讀不用標點符號,后人的諸種斷句和解說便都有可能,即使片面,只要廣納博采皆可豐富我們的認識和理解。于是我嘗試兩種斷句:其一,氣韻為主語,生為謂語,動為賓語,所謂氣韻生動,即氣韻產生了動律,氣韻使畫面有了動感和生命。其二,氣,韻生(則)動。此“氣”是話題和主語,是人之生命的呼吸,而呼吸的節奏和動律,便是氣韻。換言之,氣流運動的痕跡為韻,氣韻既生,繪畫就有了生命力。

在謝赫之前,氣韻為氣運,運者動也,而韻則是運動的節奏和韻律,表現于畫上就是筆墨的韻律。后人論畫時所說的氣息、氣向、氣勢、氣局和氣場,實際上都是韻律的呈現,是氣流動向的蹤跡。這樣,畫面的整體效果,無論是正畫法還是負畫法,都呈現著某種氣象,而氣之聚散,則決定了一幅畫之氣象的成敗和高低。

今日學者追溯“氣”的濫觴,雖提到老莊,但以南北朝時期的論述為淵源。作為古典美學的重要范疇,“氣”見諸《道德經》的“專氣致柔”,老子有諸多說法,如“道沖”與“不盈”,而莊子《逍遙游》言及“六氣”,更有“生物之以息相吹也”一說。老莊謂氣,貌似自然之氣,實為抽象的太極之氣,與人內心之氣相通。所以西方學者用英文Inner energy和breath來翻譯,而不用air譯之,因為呼出之氣才是air,外在可見,是符號的能指,而Inner energy和breath是內在的不可見的,是air的所指。在繪畫中,能指可見也可描繪,正所謂“氣凝為水”,即便蒸騰如天上濃云,也可勾勒云紋,或可影繪。相反,內在的所指不可見,也不可描繪,所謂“氣動生風”,只可借助于寒林之落葉飄雪,顧左右而言他。要之,山水間的無形之氣,古代畫家以反襯的負畫法摹寫,畫中薄霧氤氳為負符號,所指為氣韻。氣韻游走于樹梢葉間,浮動于峰頂峽谷,宋人稱“山抹微云”。

氣象的呈現需要空間,負畫法負符號便制造空間,這就是古代山水畫所追求的“通透”,唯有通透,畫中之氣才能內外貫穿,作品才有動感,才有生命力。李成山水的寒林之氣,似乎靜止無動律,只有一派枯蕭,但悉心研讀,卻見晴巒寒林的空間前后通透,上下也通透,于是畫中之氣猶如靜水流深,雖貌似無聲無息,卻得以往復運行。觀李成之畫,無論是深遠還是高遠之景,溪水瀑布皆與薄霧氤氳前后貫通,惟其如此,莊子筆下那位藐姑射之山的神人,才能乘云氣而游于四海之外,身影全無,就像宋末詞家張玉田之謂“清空”:野云孤飛,去留無跡。彌漫于李成《晴巒蕭寺圖》中的薄霧氤氳,環繞峰巒而流動,其韻乃生命跡象,其氣為畫中活力。這氣韻,不僅賦予山水以生命,更賦予繪畫藝術以生命。

責任編輯:M005文章來源:中國文化報(2014-05-21)

下一條:傅抱石作品鑒定 筆墨特性是關鍵上一條:趙孟頫《浴馬圖》

相關信息

精彩展示

評論區