-

沒有記錄!

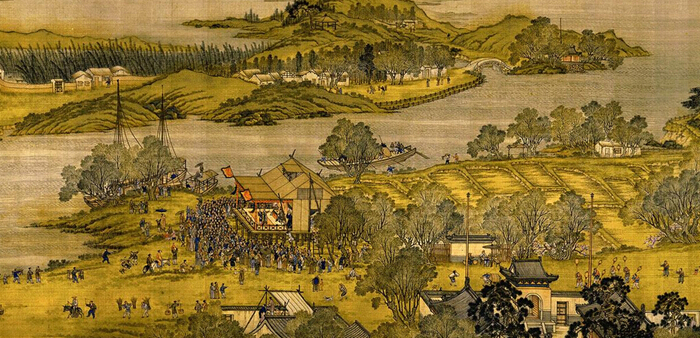

《清明上河圖》早期題跋者生平事跡考略

2015/8/25 12:19:05 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

北宋張擇端《清明上河圖》(今藏北京故宮博物院)卷后題跋中,以金張著、張公藥、酈權(quán)、王 、張世積等五人的題跋為最早。考察他們的生平事跡,不僅對金代文學(xué)史的研究不無益處,而且對《清明上河圖》的深入研究也很有幫助。

一

北宋宣和(1119——1126)后期,張擇端完成其成名之作《清明上河圖》。此畫雖被宮廷選入“神品”、藏于內(nèi)府,但畫家本人及其作品卻不見于《宣和畫譜》。不久,汴京被金人占據(jù),《清明上河圖》流藏北方,在北宋王朝滅亡五十余年后,金人張著為《清明上河圖》寫下題跋:

翰林張擇端,字正道,東武人也。幼讀書,游學(xué)于京師,后習(xí)繪事。本工界畫,尤嗜于舟車、市橋郭徑,別成家數(shù)也。按《向氏評論圖畫記》云:“《西湖爭標(biāo)圖》、《清明上河圖》選入神品”,藏者宜寶之。大定丙午(1186)清明后一日,燕山張著跋。

張著事跡見《中州集》卷七:“著,字仲揚(yáng),永安人。泰和五年(1205)以詩名,召見應(yīng)制,稱旨,特恩授監(jiān)御府書畫。”可知張氏為《清明上河圖》作跋,在其進(jìn)入金內(nèi)府的前19年。

永安這一地名,乃金沿襲遼之舊稱,隸大興府。《金史》卷二十四“地理上·大興府”:“(遼)開泰元年,更為永安析津府。” “燕山”,府名,《宋史》卷九十“地理六”:“宣和四年改燕京為燕山府”,治析津、宛平(今北京地區(qū))。《大金國志》卷三十三“地理”云:“燕山為中都,號大興府,即古幽州也,其地名曰永安。”永安(燕山)曾先后為遼、金兩代的京師。張著題跋自署“燕山張著”,是表明其祖籍所在。

金劉勛《讀張仲揚(yáng)詩,因題其上》(《中州集》卷七)詩:“布衣一日見明君,俄有詩名四海聞。楓落吳江真好句,不需多示鄭參軍。”可知張著出身平民,后以文才被召入宮廷。

金劉祁《歸潛志》卷八:“明昌、承安(1191——1200)間作詩者,尚尖新。故張翥(著)仲揚(yáng),由布衣有名,召用。其詩大抵皆浮艷語,如‘矮窗小戶寒不到,一爐香火四圍書’,又‘西風(fēng)了卻黃花事,不管安仁兩鬢秋’,人號‘張了卻’”。當(dāng)時文人以其詩句中的“了卻”二字稱號張著,可見他不僅做詩有名,而且詩風(fēng)以“尖新”見長。

需要指出的是,張跋所記張擇端生平及其作品情況,當(dāng)引自《向氏評論書畫記》一書。向氏一書是最早著錄張擇端與《清明上河圖》的典籍,后人正是借助張著的跋文,得知向氏一書及其相關(guān)記載。如今向氏一書早已失傳,然而當(dāng)年張著作跋之際,向氏一書與《清明上河圖》竟同時(或先后)出現(xiàn)在張著手中,張擇端由此傳名后世。

二

張著題跋之后,接有金張公藥(三首)、酈權(quán)(三首)、王 (二首)、張世積(二首)等人的跋詩:

通衢車馬正喧闐,祗是宣和第幾年。當(dāng)日翰林呈畫本,升平風(fēng)物正堪傳。水門東去接隋渠,井邑魚鱗比不如。老氏從來戒盈滿,故知今日變丘墟。楚柂吳檣萬里舡,橋南橋北好風(fēng)煙。喚回一餉繁華夢,簫鼓樓臺若個邊。

竹堂張公藥

峨峨城闕舊梁都,二十通門五漕渠。何事東南最闐溢,江淮財利走舟車。車轂人肩困擊磨,珠簾十里沸笙歌。而今遺老空垂涕,猶恨宣和與政和原注:宋之奢靡至宣政間尤甚。京師得復(fù)比豐沛,根本之謀度漢高。不念遠(yuǎn)方民力病,都門花石日千艘原注:晚宋花石之運(yùn),來自此門。

鄴郡酈權(quán)

歌樓酒市滿煙花,溢郭闐城百萬家。誰遣荒涼成野草,維垣專政是奸邪。兩橋無日絕江舡原注:東門二橋。俗謂之上橋、下橋,十里笙歌邑屋連。極目如今盡禾黍,卻開圖本看風(fēng)煙。

臨洺王

畫橋虹臥浚儀渠,兩岸風(fēng)煙天下無。滿眼而今皆瓦礫,人猶時復(fù)得璣珠。繁華夢斷兩橋空,唯有悠悠汴水東。誰識當(dāng)年圖畫日,萬家簾幕翠煙中。

博平張世積

張世積跋詩署“博平張世積”,博平在今山東聊城境內(nèi)。張世積生平事跡不詳,但據(jù)《清明上河圖》卷后元楊準(zhǔn)跋文,知其為“亡金諸老”之一。

據(jù)《中州集》、《宋史》、《金史》等相關(guān)文獻(xiàn),可知張公藥、酈權(quán)的家世以及生平事跡。

張公藥,字元石,號竹堂,滕陽(今山東滕縣)人。以文蔭入仕,嘗為郾城(今河南許昌縣)令,昌武軍節(jié)度副使致仕,有《竹堂集》。公藥祖父孝純,字永錫。宋宣和末,知太原,守 年,因城陷降金,不拜,執(zhí)歸中京(今北京),至是以其主文柄。后為汴京(今河南開封)行臺左丞相, 年,致仕歸徐州。皇統(tǒng)四年(1144)卒,謚安簡。公藥子觀,字彥國,仕為某軍節(jié)度副使。公藥孫厚之,字茂弘,承安二年(1197)進(jìn)士。

酈權(quán),字元輿,臨漳人,明昌(1190——1196)初,以著作郎召之,未幾卒。著有《坡軒集》。權(quán)父瓊,字國寶,宋宣和間棄文從武。后降于金,仕至武寧軍節(jié)度使。酈權(quán)跋詩署“鄴郡酈權(quán)”,鄴郡,三國魏置,后改為臨漳(在今河北)。

金趙秉文《滏水文集》卷十一有《遺安先生(王 )言行碣》:

先生姓王氏,諱 字逸賓,其先臨氵名人。先生實生于汴梁(今河南開封),嘗以氵名川自稱,不忘本也。自幼穎悟絕群,外弁頁如也。初學(xué)詩于伯父震。落筆驚人,震自以為不及。未幾,詩名大振。加之孝于親、友于弟、誠于人、篤于已,遠(yuǎn)近論大行,必曰王逸賓矣。

初,孟公宗獻(xiàn)友之,馮公璧叔獻(xiàn)、趙公氵風(fēng)文孺,皆師尊之。先生天性謙至,待之反若居已上。及數(shù)公相繼魁天下、直玉堂,然后先生之道益尊、名益重。朝賢兩薦名德,先生以書抵故人之位清要者,苦以親老為辭。議遂止。

明昌末,圣天子詔,舉德行才能之士。鄉(xiāng)人、耆德、諸生五百余人,薦先生孝義、忠信、文章為世師表。朝廷以素知名,特賜同進(jìn)士,授亳州鹿邑主簿。先生年幾七十矣,以目苦昏暗,即日移文有司,以老疾乞致仕。朝廷猶以半俸優(yōu)之,首葺先塋,次以分惠親舊,計月而盡。泰和三年(1203)八月二十有七日以疾終于家。臨終神色不變,戒其子:棺周于身足矣,語畢而逝,葬于祥符縣(今河南開封)魏陵鄉(xiāng)蕭氏之園。

先生教人,先行后文,與人交,終始不易。居喪,齋蔬衰服,不去身二年。與二弟同居,終身無間言。平居循循醇謹(jǐn),視若無能為至,不義矯如也。其詩沖淡,簡潔似韋、蘇,嘲戲風(fēng)月,一言不及也。

所與游,皆世知名士。若文商伯起、張公藥元石及其子觀彥國、王琢景文、師柘無忌、酈權(quán)元輿、高公振特夫、王世賞彥功,王伯溫和父、左容無擇、游道人宗之、路鐸宣叔。右丞唐括文正公鎮(zhèn)南都,以禮致之不能屈。及與貧士談,饑坐終日,不知誰為主,誰為客也。嘗冬日詣一親知家,會坐客滿,主人貧窶,為代給所須,坐客疑其寒色,物色所得,乃典綿衣以贈也。葬其母,鄉(xiāng)鄰或賻以布帛,拜而受之。異日復(fù)歸其人,曰:吾親安,吾貧賤,不可受也。其廉介類此。其真純之德,卓絕之才,淵深之學(xué),廉正之操,黃叔度、陶淵明、元紫芝、司空表圣之徒歟。

以秉文明昌間,遷河南轉(zhuǎn)運(yùn)幕,過相謁坡軒居士酈元輿,居士曰:君知王逸賓乎?斯人當(dāng)今顏?zhàn)右玻豢刹粧唛T求見之。既見,曰:酈公知人矣。自是之后,虛往實歸,及其重來,墓木已拱。嗚呼!使子云見之,不當(dāng)絕嘆于李仲元;蘇元明見之,不當(dāng)見稱于元子。不意千古之下,復(fù)有斯人。乃伐石樹碣,用旌不朽。于是為之銘,銘曰:居今而行古,身晦而名彰,不獨(dú)以詩昌猗。

趙秉文(1158——1232),字周臣,晚號閑閑老人,滏陽人。大定二十五年(1185)進(jìn)士,拜翰林直學(xué)士,官至禮部尚書。著有《滏水文集》等。

路鐸《汴梁公廨西樓二首》(《中州集》卷四)之一:“官舍誰言隘,西樓興不窮。閑云欹枕里,飛鳥卷簾中。風(fēng)定天還水,煙虛月度松。回觀猶有愧,破屋著盧仝(原注:盧仝以方處士王勉賓)。”詩人于汴梁任職期間看望友人,在詩中將王 比喻為唐代著名詩人盧仝。

王 ,出身貧寒,詩風(fēng)沖澹;博學(xué)能文,不就科舉;操守高尚,一代師表。故文人學(xué)者,皆以師友尊之。趙秉文為其作碣銘,并給予很高的評價,可見王 在當(dāng)時的影響。

三

據(jù)前引考之,酈權(quán)約卒于1193年。張公藥、酈權(quán)、王 三人中間,當(dāng)以張公藥最為年長。公藥祖父孝純,原為北宋臣僚,降金后一度居官汴梁。公藥孫厚之,為承安二年(1197)進(jìn)士。公藥與子彥國,同與王 為友,可見公藥的年齡大于王 許多。

據(jù)“碣銘”,明昌末年,王 近七十歲,卒于泰和三年(1203),其享年七十有余。以此推算,王 的生年當(dāng)在1130年前后,距北宋“靖康之變”(1126——1127)不久。

因三人為交游,故其跋詩或為同時,或相隔不久所作。其時間有可能早于張著1186年題跋,最晚也在泰和三年王 辭世之前。

三人與北宋及其汴京有著或多或少的某種聯(lián)系:張公藥與酈權(quán)的前輩,先后效力于北宋;張公藥的祖父曾任職于汴梁,公藥本人任郾城縣令,其地就在汴梁之南;酈權(quán)跋詩云“而今遺老空垂涕”,其《木犀》詩(《中州集》卷四)有“昔游汴離宮”之句;王 《暮春郭南》(《中州集》卷四)云:“大梁城外孤臺傍,煙昏水碧春林芳。憑高極目見歸雁,風(fēng)物令人思故鄉(xiāng)。”濃重的鄉(xiāng)情溢于言表。 王 生長于汴梁,隱居不仕,又葬于家鄉(xiāng),其跋詩極有可能作于汴梁。

三人在世之時,北宋雖已亡國有年,然于故都風(fēng)物之了解,或目睹或耳聞,必記憶猶新,當(dāng)《清明上河圖》展現(xiàn)眼前之時,三人的感受較他人更為直接具體。結(jié)合三人的身世與生平,再細(xì)品其跋詩中的描述,如今學(xué)術(shù)界有關(guān)《清明上河圖》的爭議,幾可迎刃而解。例如:

(1)《清明上河圖》作于何時、作者張擇端為何人?歷來有北宋說、南宋說、金代說種種。

張公藥跋詩云:“通衢車馬正喧闐,只是宣和第幾年。當(dāng)日翰林呈畫本,升平風(fēng)物正堪傳。”結(jié)合張著跋文,可知《清明上河圖》為北宋畫院畫家張擇端所畫,作于宣和(1119——1126)年間。故認(rèn)為張擇端為南宋(或金)人之說,非為確論。

(2)劉益安《〈清明上河圖〉舊說疏證》(《河南大學(xué)學(xué)報》1987年第4期)一文,多方引征,認(rèn)為張擇端所畫之河非汴河,所畫之景非汴京景物,而是北宋時期的一個集鎮(zhèn)。

酈權(quán)跋詩云:“峨峨城闕舊梁都”,“京師得復(fù)比豐沛”。可知張擇端所畫,為北宋都城汴河兩岸之風(fēng)物。故劉文所說,難以立論。

(3)據(jù)《東京夢華錄》載,京都城內(nèi)的汴河之上,計有三座拱形木制之橋,其中一座名為“虹橋”,另外兩座分別是上、下土橋。《清明上河圖》中畫的是哪一座橋?多年來也有不同見解。

王 跋詩云:“兩橋無日絕江舡”,原注曰:“東門二橋,俗謂上橋、下橋”,即所畫之橋為上、下土橋中的一座。如前述,王 生長于汴梁,汴河上的各座橋梁,必為其親眼所見,因此,他的說法最為可靠。

(4)關(guān)于《清明上河圖》畫名中的“清明”的含義,有多種不同的說法,有“清明節(jié)”、“清明坊”、“政治清明”等不同的解釋。“清明”即“清明節(jié)”之說,蓋發(fā)端于《清明上河圖》卷后明李東陽的跋文,此說對后來有很大影響。

通覽張公藥等四人跋詩,畫中并無“清明節(jié)”之意,僅張世積跋詩“誰識當(dāng)年圖畫日,萬家簾幕翠煙中”之句,比喻所畫為春天之景。張公藥跋詩云:“當(dāng)日翰林呈畫本,升平風(fēng)物正堪傳。”,則可見畫題中“清明”,實為“清平盛世”之意。其他如“車轂人肩困擊磨,珠簾十里沸笙歌”,“歌樓酒市滿煙花,溢郭闐城百萬家”,“畫橋虹臥浚儀渠,兩岸風(fēng)煙天下無”等詩句,也從一個側(cè)面證明畫題主旨是描寫“太平盛世”與“歌舞升平”。

同時,詩人們也看出“老氏從來戒盈滿”,由于統(tǒng)治階層奢侈無度:“不念遠(yuǎn)方民力病,都門花石日千艘”,加之“維垣專政是奸邪”,致使北宋王朝“盛極而衰”,造成“猶恨宣和與政和”的千古之恨。“盛世警言”或許是畫家以“清平盛世”為題,描寫繁華景象的一個深層含義吧?

- ·《清明上河圖》曾裝裱出錯 老師傅為驢“接”腿

- ·《百家講壇》揭秘《清明上河圖》的五大謎團(tuán)

- ·古代官員雅好之癖:"清明上河圖"曾被貪官納為藏

- ·清明上河圖純金全景圖欣賞

- ·《金瓶梅》或來源于嚴(yán)嵩強(qiáng)奪《清明上河圖》的

- ·木雕《清明上河圖》創(chuàng)造世界紀(jì)錄

- ·《清明上河圖》珍稀仿本價值高

- ·面塑《清明上河圖》亮相 25厘米橋上站100多人

- ·沈陽民間面塑師創(chuàng)作3D版《清明上河圖》

- ·工美大師在千年“樟木王”上雕出《清明上河圖

- ·民間高人繪礦區(qū)版《清明上河圖》

- ·揭《清明上河圖》歷史密碼:繁榮背后隱藏暗線

- ·解密《清明上河圖》玄機(jī):隱藏作者對社會的隱憂

- ·舞劇《清明上河圖》將登上肯尼迪表演藝術(shù)中心

- ·5米長《清明上河圖》玉雕亮相山西太原

- ·麥秸稈制成《清明上河圖》

- ·清明上河圖的顛覆性理解

- ·“百花獎”特等金獎翡翠玉雕作品——《清明上