-

沒有記錄!

“消暑圖”里飲清涼

2018/8/13 16:07:38 點擊數: 【字體:大 中 小】

【藝境觀象】

南宋時,有位退隱廬山的文學家,叫作周紫芝。酷暑之下,長日漫漫,燥熱非常。某一天,他穿著薄衣服,搖著短扇子,斜躺在床上,居然在炎炎白日之下睡著了,并且做得大夢一場,愜意非常。夢醒之后,周紫芝才知道睡夢當中曾經雨急風驟,快意消暑。隨即感嘆道怪不得睡得如此深沉。于是,便詩興大起,提筆寫下一首“消夏詩”——《減字木蘭花·雨中熟睡》:“快風消暑。門近雨邊梅子樹。晝夢騰騰。急雨聲中喚不醒。輕衫短箑。林下日長聊散發。無計醫貧,長作云山高臥人。”

在沒有空調電扇、冰箱的古代,炎炎夏日如何安度,確是一件頗費思量的難事。疾風驟雨雖可解暑,但可遇不可求,松蔭林下雖能納涼,但終究難以日日得之。因此,降溫納涼,祛熱消暑,不僅是古人在酷暑中的迫切愿望,也是千百年來古人在漫長夏日中的追求之一。那么,古人到底是如何過夏天的呢?他們到底有什么小妙招呢?其實,這些都記錄在“消暑圖”中。

1.高臥取冰

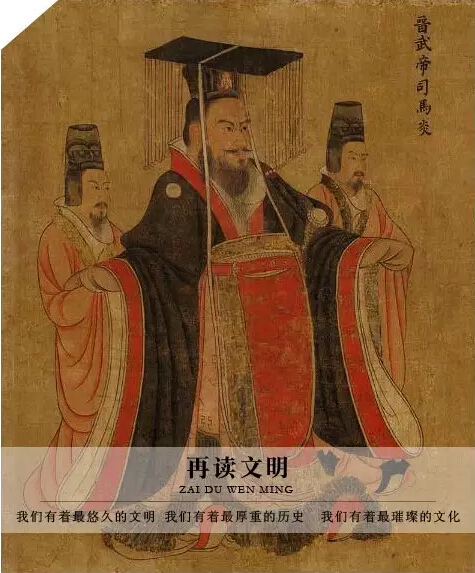

如果要找一幅與周紫芝的“消夏詩”契合的畫,那么,今藏于美國納爾遜藝術博物館的元代劉貫道所寫《消夏圖》似乎最為合適。

從題材和風格而論,據揚之水考證,這幅《消夏圖》展現的并非典型的元代風格,而是更多地具有宋代風雅氣息。此畫左密右疏,對比強烈。有趣之處有三,頗為“消暑”。其一為“閑適愜意之風”。此畫左側密植芭蕉、梧桐和竹子,枝繁葉茂。竹旁橫置一榻,一高士頭覆烏紗、身著燕居之服、袒胸露腹、赤足橫臥,左手拄畫卷,右手持拂塵,正在榻上納涼,頗為瀟灑閑適。榻旁置一桌,榻后為一屏風。畫右側有兩名女子持長扇、攜包裹款款而來,儀態嫻靜文雅。

其二為“畫中畫之雅趣”。高士榻后的屏風之上,另有一畫屏風。此屏畫中,依稀可辨一位老者坐于榻上,小童側立于旁,另有兩人似在煮茶,意趣卓然。畫中之畫屏當中,又現一張屏風,其畫為悠然山水,亦顯幽遠。這種“畫中有畫、屏中含屏”的“重屏”樣式,是五代以來畫家極為喜愛的表現手法之一,頗為有趣。

“魏晉之猜想”之趣為其三。此床榻上有花枕,后面豎著一件醒目的樂器——阮咸。揚之水認為,畫中人物或為阮籍之侄、“竹林七賢”之一的阮咸。更為有趣的是,此榻旁不遠處有三彎腿帶束腰的四足小幾,幾上置冰盤,里有夏果數枚。

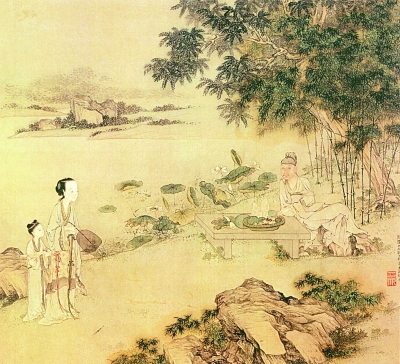

北宋時,六月曾往終南采冰,以供當朝之用;至南宋,改取河冰。劉克莊曾在《乍暑一首》中說:“南州四月氣如蒸,卻憶吳中始賣冰。”可見夏冰入盤取涼降溫,冰涼鮮果解暑,實為古人納涼消夏之美事。在上海博物館藏清代宮廷畫家金廷標的《蓮塘納涼圖》中,也有展現。

金廷標選取杜甫詩意入此畫,“落日放船好,輕風生浪遲。竹深留客處,荷凈納涼時。公子調冰水,佳人雪藕絲。片云頭上黑,應是雨催詩。”此畫中右上角繪茂密竹林,清爽宜人。竹下擺一方桌,旁邊斜倚公子一人,身著燕服,姿態悠閑,半躺半臥,神情放松。對面有一女子,攜童而來,執扇笑語,自然恬淡。人物面前正是一湖碧水,荷葉田田,荷花正美,一派夏日風光。

全畫筆墨工細、人物自然,氣韻流暢、典雅恬淡。尤為特別的是,方桌上所擺之物,時令鮮果藕節俱在,旁又置一山形物,似為冰盤。冰鮮瓜果之樂,既能消暑,亦能得涼,如杜詩“公子調冰水,佳人雪藕絲”之述,可令人得以管窺“消暑之樂”。

明清兩代,藏冰存冰、夏日取冰之事已十分普遍。宋代以來出現的售冰者,在明清之時也普遍出現。在明代,關于賣冰有著詳細的記載:“手二銅盞疊之,其聲磕磕,曰冰盞。冰著濕乃消,畏陰雨天,以綿衣蓋護,燠乃不消。”此類記載在江南尤其普遍,蘇州地區商販“在三伏時節必然行賣冰之事”,通常用兩個銅盞疊碰,發出聲響進行叫賣。

2.林蔭消夏

元代劉貫道在《消夏圖》中,繪有芭蕉、梧桐和竹子。以竹林、梧桐等入畫寫消夏之意,亦為歷來“消夏圖”的常見手法。也可以說,這些植物的出現,既可以用來表示消暑納涼的環境,也是畫家文人心境的表達。

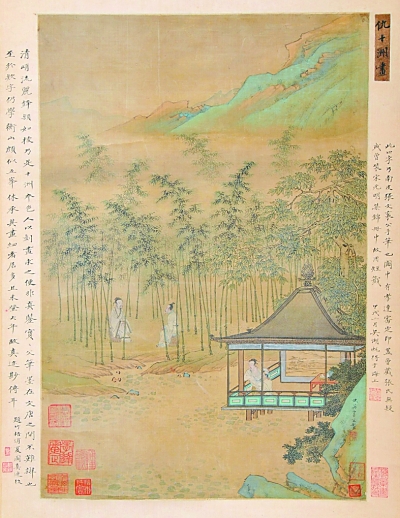

在武漢市博物館藏明代仇英的《竹梧消夏圖》中,整幅畫面設色古雅,格調清新。此畫近處繪亭臺池塘,遠處為隱隱青山,中間為蔥翠竹林和梧桐,盡顯山色空蒙的幽曠景象,讓人心生一絲淡淡的涼意。

疏竹之間,二位高士相對而坐,傾心交談,神態灑脫,清逸淡定。竹林之畔,梧桐樹下,一涼亭立于池塘之上,亭閣尖頂翹檐,三面為空,一面為山水畫照壁;亭中幾案上擺有書籍、細冰,頗為雅致。亭內人斜倚幽欄,輕搖羽扇,閑坐消暑,若有所思。此畫布局疏朗、遠山近景虛實相生,竹林梧桐間涼爽之風撲面而來,閑適之意足見消暑之趣。

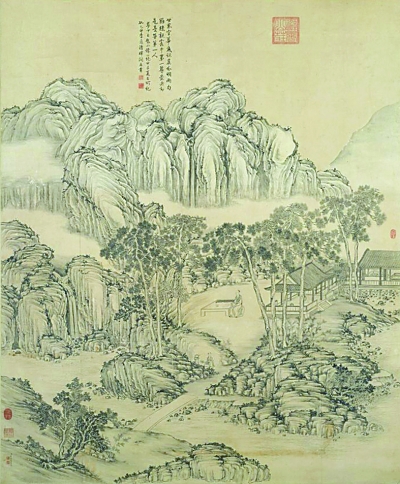

對于消暑之意而言,崇山林蔭之中,方為絕妙之地。在故宮博物院所藏《乾隆皇帝松蔭消夏圖》中,董邦達就記錄下清代乾隆皇帝的松蔭消暑之處。值得說明的是,此畫軸包首處曾貼有黃簽,題為“澄觀齋殿內東閣東墻面西掛”,點明了此圖曾被掛于避暑山莊的澄觀齋殿內,消暑之意盡現。

在這幅畫作中,被山水環抱、蒼松圍繞的乾隆坐于石案旁,身后崇山峻嶺、溪水潺潺。乾隆在畫幅中心位置,似在思索,石案上擺放有古琴、古書,茶杯與童子烹茶相對。這幅構思巧妙、筆法精到的畫作渲染出世外桃源的清幽雅境和皇帝消暑時的狀態。

在此圖中,還有一個細節值得關注,那就是童子煮茶所用之器。其所用風爐及煮茶之壺,與臺北故宮博物院藏明代唐寅《品茶圖》中的茶器頗為相似,追古之風可見一斑。“得幽亦得神”的乾隆在此圖中的品茗之舉,正是古代文人注重清幽奇觀品茗環境的體現,同時,也顯示了其消暑納涼的絕妙體驗。

3.水閣納涼

水閣又稱水榭,是中國園林中的典型形式之一,《國語辭典》中解釋為:“臨水的樓臺或建于水上的樓臺,可供人游憩。”與普通的亭子不同,水閣一般靠水而建,在水邊架起平臺。水閣跨水部分凌空架設在水面之上,臨水圍繞著較低的欄桿。水閣面水的一側為主要觀景方向,常用落地門窗隔開,開敞通透,既可在室內觀景,也可到平臺上游憩眺望。

五代董源的《寒林重汀圖》,可在遠山后隱約見到兩座水閣掩映于荒山內野水草木中。這也是水閣在中國畫中的最初體現之一。到了宋代,水閣已經比較常見,并成為消暑納涼的絕佳去處。宋代詩人王镃曾在詩作《水閣納涼》中描繪其消暑場景:“云碧紗廚水閣中,鴛鴦花冷枕玲瓏。描金團扇無人用,一陣荷香一陣風。”

上海博物館所藏宋代佚名畫作《水閣納涼圖》,就描繪了宋人在水閣當中消暑納涼的狀態。該畫作繪遠山如黛,山水以單線勾勒、淡墨暈染,風格簡淡。主景中的水閣以及水閣的重檐斗拱具有明顯的界畫精細風格。水閣前荷影綽綽,旁邊柳蔭如云,整體園林尤顯清幽閑適。

雖然圖像并不清晰,但畫的中心位置所繪一人仍可識別,其坐于高椅之上。隱約可見,其椅圈呈弧形,搭腦中端設置了一個荷葉形托首,可能是一件傳說中的“交椅”。

雖然名聲在外,設計也別具匠心,但宋代交椅并沒有流傳下來。“水閣納涼”的意趣卻一直流傳至明清兩朝。故宮博物院藏有明代沈周繪扇《江亭避暑圖》,也同樣盡顯消暑之意。

此扇畫為金箋設色,扇頁鈐“啟南”朱文印,內有沈周自題,以表畫意。“池上一亭好,夕陽松影中。正無避暑地,認是水晶宮。”此《江亭避暑圖》中,詩意與畫意相偕,夕陽西下,一高士策杖至江亭避暑。以綠色為主的設色,尤顯青翠明潔。夕陽松影,涼意濃濃,消除煩躁、清涼避暑的主題,與高士遠離世俗、尋幽獨行的淡雅心境相應和,盡顯自然平淡之意。

除此畫外,與任熊、朱熊被譽為“海上三熊”的張熊,曾繪有一幅《水閣納涼圖》,現藏于嘉興博物館。根據題跋可知,此幅《水閣納涼圖》作于1883年農歷四月,張熊時年81歲。細觀此畫,以濕墨構圖,干筆皴擦,焦墨點染顯出遠峰山巒,又以淡青顯出水之靈動,山水相映成趣。畫之中部有峭崖,崖下飛瀑,崖上一紅墻黛瓦寺廟掩映在蒼松翠柏之下,廟旗迎風招展。山間小徑旁有數間水閣臨水而建,閣中有人臨窗而坐。對岸也有水閣,閣中兩人臨窗相對。一座小橋連接兩岸,林木茂然,飛瀑成泉,清幽古雅,為避暑納涼妙境。此畫右上角題跋中有言:飛蟬聲里日偏長,水閣窗開可納涼。卻好故人來小坐,未妨茶話別斜陽。

眼下雖已立秋,但我國大部分地區仍暑熱未退,難防“秋老虎”發威。正如清代詩人袁枚在《消暑詩》中所述,消暑時最為關鍵的是心境的平和,心態的放松,精神狀態的閑適。“不著衣冠近半年,水云深處抱花眠。平生自想無官樂,第一驕人六月天。”

人間消暑意,竹蔭綠水間。從古至今的“消暑圖”不僅告訴你我古人在暑期中的清涼樂趣,更講述了古人消暑時的閑淡心境。

(作者:傅裕,系中國藝術研究院藝術學博士)