精彩推薦

熱點(diǎn)關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點(diǎn)排行

方峻端渾 古趣盎然——漢《張遷碑》的書法藝術(shù)

2016/8/22 9:32:22 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

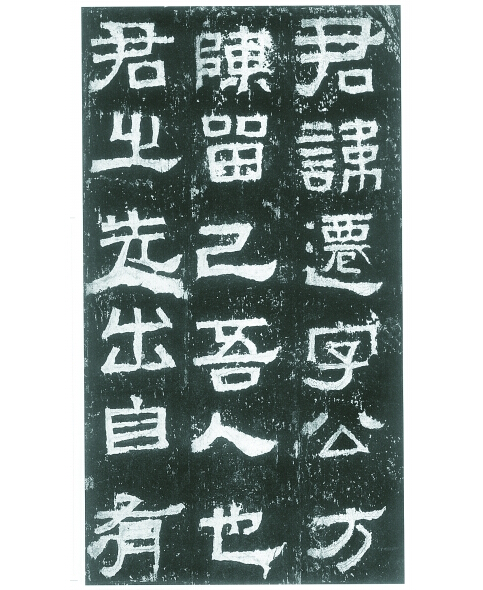

張遷碑拓片(局部)

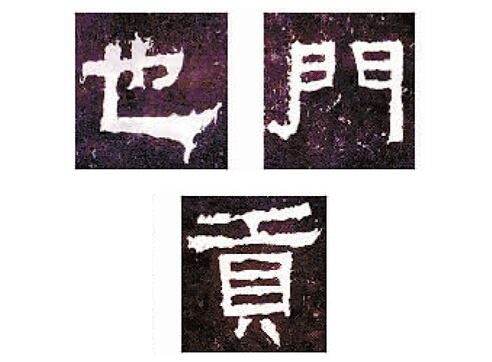

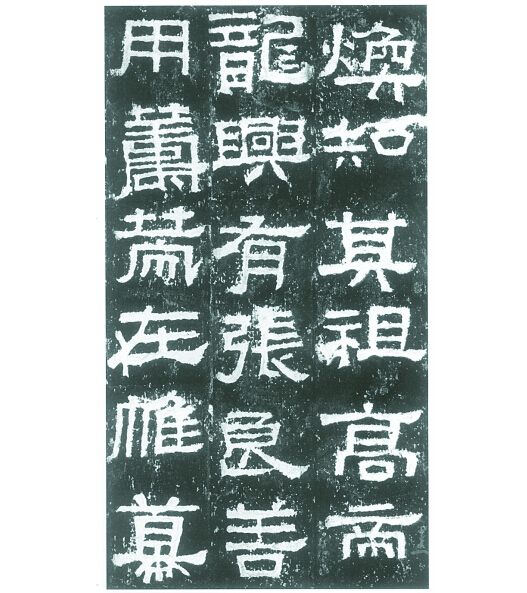

張遷碑拓片(局部)

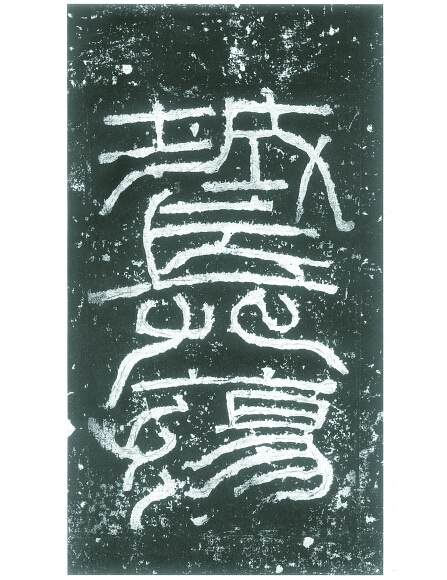

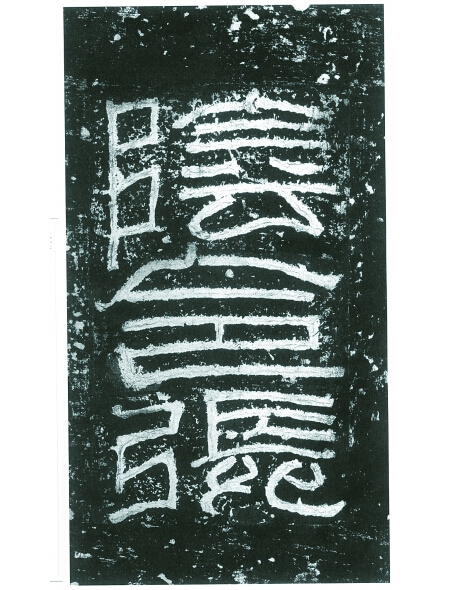

張遷碑碑額拓片(局部)

張遷碑碑額拓片(局部)

東漢中晚期,中國書法史上出現(xiàn)了一大批從形制、內(nèi)容到書法藝術(shù)都很成熟的漢隸名作,它們不僅給金石學(xué)、文字學(xué)、歷史學(xué)研究留下了豐富的史料,而且它們的書法藝術(shù)也成為書史上的一部部皇皇經(jīng)典。這些漢隸名作無不折射出渾樸的氣格和典雅的風(fēng)儀,清人劉熙載所說的“漢碑氣厚”就是對其藝術(shù)風(fēng)格的最好概括。其中,《張遷碑》是極具代表性的作品。

《張遷碑》全稱《漢故谷城長蕩陰令張君表頌》,東漢靈帝中平三年(186年)二月刊立。在清代,此碑南向立于山東東平州學(xué)明倫堂前,現(xiàn)藏于山東泰安岱廟東廡。此碑高314厘米,寬106厘米,圓首方趺,中無碑穿。碑陽文字共15行(第13行后空1行,再接第14行),每行42字。另外,在第14行正文“刊石立表”之“表”字旁,還刊有一個字形狀像“衣”的字。碑陰共有3列,上中列均為19行,下列僅有3行。據(jù)葉昌熾《語石》記述,《張遷碑》的碑首“四面蟠螭,圭首銳處兩鵲相對,此亦漢畫之至精也”。碑首陽面偏左刊刻有題額兩行,即“漢故谷城長蕩陰令張君表頌”12字。方朔在《枕經(jīng)堂金石書畫題跋》中對此評論道:“碑額十二字,意在篆隸之間而屈曲填滿,有似印書中繆篆。”其書刻風(fēng)格獨(dú)特,饒有古趣。字勢扁方峻整,筆形屈曲,以方馭圓,不同部件在相互避讓與穿插中,表現(xiàn)出一種渾然天成、自然質(zhì)樸的意趣。此外,這12字排列還采用了縱書直寫的形式,這又為后人考證古代“署書”的書寫格式保留了實(shí)物資料。由于《張遷碑》的題額具有很高的藝術(shù)價值,清以后的不少書法篆刻名家紛紛汲取其中的元素,以此豐富自己的書法與篆刻創(chuàng)作。

《張遷碑》的拓本以明拓本為佳。根據(jù)明代學(xué)者都穆《金薤琳瑯》的記載,他所見明初拓本僅缺數(shù)字。近人方若在《校碑隨筆》中對《張遷碑》拓本的流傳情況也作了較為詳細(xì)的說明。據(jù)此,后人也將“東里潤色”四字的保存程度作為鑒別該碑拓本年代的重要標(biāo)準(zhǔn),明拓本也被稱為“東里潤色本”。明以后,此碑逐漸風(fēng)化殘損,其拓本與明拓相比,也相去甚遠(yuǎn)。另外,清代中葉還出現(xiàn)了翁方綱的摹刻本,但神氣全失,了無生趣。

《張遷碑》的書法藝術(shù)具有非常鮮明的特色。早在明代,研究者便從不同的角度論述了它的書藝價值。例如王世貞云:“其書不能工,而典雅饒古趣,終非永嘉以后所可及也。”楊守敬在《平碑記》中說:“其用筆已開魏晉風(fēng)氣,此源始于《西狹頌》,流為黃初三碑之折刀頭,再變?yōu)楸蔽赫鏁妒计焦返缺?rdquo;通過對《張遷碑》原作的鑒賞,并結(jié)合前人的評述,筆者認(rèn)為該碑的書法藝術(shù)特色主要體現(xiàn)在以下兩方面。

方峻端渾

從歷代書家的評論中可以看到,《張遷碑》被人們視作“方筆”漢隸的代表,比如孫承澤在《庚子消夏記》中就提到:“書法方整爾雅,漢石中不多見者。”同時,此碑方厚凝重的筆意也往往被學(xué)書者看作是治療筆弱之病的良方,因而學(xué)習(xí)《張遷碑》如果不能夠得其“方”,也就談不上得其情味,更談不上登堂入室了。基于此認(rèn)識,不少學(xué)書者在臨習(xí)該碑時,常常會刻意摹畫,甚至夸張其筆畫的“方”形,力求做到棱角分明。但是這樣處理的結(jié)果卻不能盡如人意,隨之而生的,則會有死板、僵硬、做作等問題。那么,對于《張遷碑》的“方”,我們究竟應(yīng)該如何理解呢?

從筆畫層面上看,《張遷碑》的“方”主要是由于刀刻二次加工所致,例如“也”“門”“貢”等許多字都表現(xiàn)出濃厚的刀刻痕跡,究其緣由,與石刻書跡所適用的矜持、方嚴(yán)的風(fēng)格有著密切關(guān)系。因而,當(dāng)有些人還過分著眼于《張遷碑》筆法之“方”的時候,實(shí)際上已經(jīng)落入了窠臼。由于刀刻痕跡濃重,我們很難從中清晰地看到毛筆鋒穎最初運(yùn)行的痕跡,所以要理解《張遷碑》的“方”,絕不能僅僅從筆法的層面去理解,而需要悉心體會其中豐富的意趣。這種“方”趣是書丹與刊刻混合作用的結(jié)果(刀刻的作用更大),同時在歷史的洗禮下也被注入了一種凝重與渾厚的色彩。它具有兩種內(nèi)涵。其一,峻而能健。“峻”指的是方硬之中棱角分明的審美意味。在漢隸石刻作品中,這種筆意的形成與書丹時筆毫的性能以及刊刻時刀刻意味的程度相關(guān)。梁武帝蕭衍在《答陶隱居論書》中曾云:“婉婉曖曖,視之不足;棱棱凜凜,常有生氣”。可見在筆畫的起收處表現(xiàn)出鮮明的棱角,便能增強(qiáng)筆畫的力感,展現(xiàn)出令人肅穆的風(fēng)神。但這種棱角必須具有特殊的質(zhì)感與生命力,才會表現(xiàn)出豐富的意態(tài)美,否則會有單薄死板的弊病。《張遷碑》的方筆往往具有渾厚飽滿的張力,這種張力也就是我們所謂的“健”。例如“遷”字的末筆波磔,在方峻中便飽含了強(qiáng)勁的筋力,這種“筋”的質(zhì)感極大增強(qiáng)了方筆的表現(xiàn)力與感染力。其二,峻而能樸。所謂“樸”即指一種自然成形,毫不做作的審美意味。不少人在臨習(xí)《張遷碑》時,常會把方筆處理得呆板滯澀、機(jī)械雷同。但我們仔細(xì)品味《張遷碑》的方筆,可以發(fā)現(xiàn)其魅力不僅表現(xiàn)為勁健的力感,更體現(xiàn)在形態(tài)不一的筆形上,這是一種樸實(shí)無華、自然尚真的秦漢文化精神的自然流露。例如“吾”與“興”字的長筆橫波就很有代表性,前者猶如凝重的青銅古器,而后者則好似曲鐵古藤。因此作為臨習(xí)者而言,如果不能發(fā)現(xiàn)與品味其中多變的情味,而僅僅囿于機(jī)械的方形,那結(jié)果無疑是緣木求魚。《張遷碑》中多變的筆形之所以能夠自然生動,一個重要的原因即在于這些筆畫的形態(tài)是隨勢而生的。比如“吾”字,筆畫較少,渾厚的橫波就可以大大充實(shí)字內(nèi)的空間,其產(chǎn)生的張力足以使其他筆畫聚引在它的周圍。而“興”字的筆畫較多,尤其是上部點(diǎn)畫的分量很重,因而其橫波一方面要顯現(xiàn)出力扛千斤的韌性,同時筆形又不宜過重,以免產(chǎn)生氣息滯澀的問題。只有做到“樸”“方”才能具有特殊的生命感,我們臨碑的過程,也才會具有一種真正的書寫感。

從體勢層面上看,“方”也是《張遷碑》的一大特色。和《曹全碑》《石門頌》《華山碑》等漢隸名作相比,《張遷碑》的體勢具有鮮明的端方樸茂特色。從字形上看,該碑字形多為正方、扁方或是長方。和《曹全碑》等作品不同,其弱化了主次筆之間的長度反差,使整個字的外形趨于齊整化,整字的張力也由此具有了向內(nèi)聚斂的特點(diǎn)。為了達(dá)到字形端方,《張遷碑》中還采用了一些特殊的手法。比如,在筆畫處理上,主筆力求橫平豎直,外框的轉(zhuǎn)折則是方直挺勁,以此構(gòu)建大的方正框架,像“善”“用”“國”等字都很有代表性。在字內(nèi)的布白上,該碑筆畫的分布也強(qiáng)調(diào)一種齊整化的效果,它往往會弱化隸書筆畫的“波”勢,使筆畫之間的關(guān)系表現(xiàn)得勻?qū)嵍堋@?ldquo;九”“荒”等字的處理就頗有意思,為了做到筆畫布白勻?qū)崳渥冃睘橹保瘓A為方,原本應(yīng)為波挑的筆形被改造成了豎畫。

《張遷碑》的方整體勢也充滿了藝術(shù)性與自然率性之美,它的“方”往往具有“樸”的特色。南宋學(xué)者姜夔在《續(xù)書譜》中曾說:“魏晉書法之高,良由各盡字之真態(tài),不以私意參之”。這句話原本是用來形容魏晉楷書的體勢生動自然,毫無刻意做作的痕跡。此語借以形容《張遷碑》的體勢之美也很合適。詳察該碑可以發(fā)現(xiàn),碑中每個字在整體方正的基調(diào)下,確實(shí)做到了極盡“字之真態(tài)”。其或端方,如“陳”與“漢”;或呈扁態(tài),如“且”與“然”;或?yàn)殚L形,如“舊”與 “魯”。有的字形偏大,如“籌”;有的則小,如“才”。有的端嚴(yán)方正,如“詩”;有的則斜側(cè)弄險,如“外”。形態(tài)各異,八面足勢,這些美感充分體現(xiàn)了《張遷碑》在取勢過程中隨形布勢的特點(diǎn)。

古趣盎然

王世貞曾評價《張遷碑》“典雅饒古趣”,“古趣”是該碑書法的另一大藝術(shù)特色。所謂“古”是與“今”相對的一個審美范疇。唐代竇蒙的《述書賦·語例字格》中對此界定道:“除去常情曰古”,可見要符合“古”的標(biāo)準(zhǔn),一定要免俗態(tài),避工巧,要善于運(yùn)用獨(dú)特的手法,自然而然地表現(xiàn)出一種渾樸大氣的美感。那么,《張遷碑》的古趣又體現(xiàn)在哪里呢?

在筆畫形態(tài)上,《張遷碑》盡管以方峻意味作為基調(diào),但仔細(xì)品味我們可以感受到,在斬截峻拔的方筆中,時常會參用遒勁渾厚的圓筆,以此達(dá)到剛峻之力與含忍之力的完美統(tǒng)一。圓筆的運(yùn)用一方面可以極大豐富筆畫的意趣,增加其藝術(shù)性,避免由于過于追求方峻而帶來的單一與刻板;另一方面,從傳統(tǒng)筆趣而言,適當(dāng)運(yùn)用圓渾的筆形也能夠增加篆籀氣,并由此帶來古趣。例如“更”字就很典型,其波挑直中帶曲,波磔更在勁拔中顯現(xiàn)了一種渾圓的意蘊(yùn),這種方圓筆意的有機(jī)融合,使得該字的力感得到了極大的升華,給人以古拙敦厚的氣象。

在結(jié)構(gòu)體勢上,《張遷碑》的“古趣”多表現(xiàn)為一些夸張、突兀的形態(tài)。凡有“古趣”的事物,必與工巧精致的意味相左,往往具有某種特殊的藝術(shù)個性。這種個性給人以博大滄桑的歷史感,有時甚至?xí)䦷в幸环N遠(yuǎn)古的野性。《張遷碑》中,有不少點(diǎn)畫的形態(tài)已被改變,這種變形使這些點(diǎn)畫脫離了常規(guī)的視覺平衡感,給欣賞者帶來了心理上的壓力與沖擊。比如“興”字,以常理而論,上面的點(diǎn)畫明顯有過重之虞。但細(xì)加品味,其中的情趣卻很深厚。如果將該字比作一個人的某種動作的話,那么中間的一橫猶如他的雙臂,下面的兩點(diǎn)好像他的兩條腿,而上端的超大點(diǎn)畫結(jié)構(gòu)則好似千鈞重物。我們分明可以感受到,這位力士雙肩上頂,力托重物。由于上部的壓力極大,其雙腿前繃后蹬,腿部的肌肉承重力也受到了很大的考驗(yàn)。所以,這種點(diǎn)畫結(jié)構(gòu)的變形給我們帶來的是來自不同方向的力量抗衡,沒有這種超常規(guī)的大膽變形,就不會產(chǎn)生如此劇烈的力感沖擊。而“帝”字變形所產(chǎn)生的美則有一種崇高感。以常理而言,該字的中豎多被突出為主筆,但《張遷碑》卻極大強(qiáng)化了上部橫畫與半包框的力度。它粗獷而強(qiáng)悍,在其強(qiáng)壓之下,下端“巾”部中豎的筆形甚至出現(xiàn)一定程度的扭曲,這種力量同樣也給每一位欣賞者以心靈的震撼。再像“龍”字,其左右厚重的點(diǎn)畫結(jié)構(gòu)在相互抵撞中,產(chǎn)生了獨(dú)特的生拙之美,一種突兀的野性在部件的對立中,被表現(xiàn)得淋漓盡致。所以,《張遷碑》的結(jié)構(gòu)體勢絕不能以漢字結(jié)構(gòu)美的常理去加以分析,而應(yīng)體味蘊(yùn)含在這些獨(dú)特體勢中的深層次美感。

在許多學(xué)書者印象中,經(jīng)典的法書必然與某位書法名家相系。從中國書法史看,“書以人名”也似乎成為了一條重要規(guī)律。但毋庸置言,真正的藝術(shù)一定貫注著生命與文化,其中的生命精神更是藝術(shù)品的根本所在。許多曾經(jīng)因“人名”而顯赫的書跡,就由于缺乏這一根本性的元素而被后人逐漸拋棄。《張遷碑》盡管不是名家手筆,但它在經(jīng)歷了千年之后依然迸發(fā)出的勃勃生機(jī),使每一位欣賞者都為之感染,這就是它的藝術(shù)價值所在。

虞曉勇(作者為北京師范大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院書法系教授)

責(zé)任編輯:M005文章來源:光明日報(bào)

下一條:沒有了上一條:畫畫的詩人們

相關(guān)信息

精彩展示

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國國家藝術(shù)網(wǎng)