-

沒有記錄!

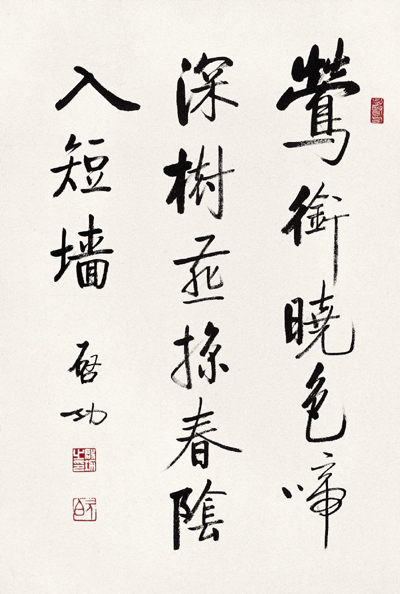

啟功先生書法的得與失(2)

2013/9/13 17:02:09 點擊數: 【字體:大 中 小】

口頭否定一個人的藝術成就是容易的,但真心佩服一個人的成就很難,這是問題的一面;另一面是,盲目地、淺顯地贊美一個人的藝術成就很容易,真正清醒、深刻地批評也很難,這需要批評家目光如電的鑒賞力,更需要自由、寬容而不是虛飾、客套的學術空氣。我聽過幾次啟功先生講話,他是名教授,沒有架子,語氣平和,但聽來聽去,卻發現先生的思維總隔著一層沒有參透的境界,沒有在細微處流露出的深刻。淺顯容易使人明白他說了什么,但如果就在這淺水里繞來繞去,沒有機鋒,只有笑話,沒有思辨,只有印象,這就離學問家太遠。與上世紀初國學的大學教授——如王國維、梁啟超、梁漱溟那樣寬博的氣象比起來,啟功先生的學問實在太“中學教師”化了。淵博如果只是駁雜的記憶倉庫的話,是容易達到的,但我理解的淵博卻是學問家的深度,甚至也不是錢鐘書那種(T.S.艾略特的詩論是盡量化冗為簡,層層深入;而錢鐘書談藝則是羅列,顯得淵博,而這種淵博顯然不敵藏書豐富的圖書館里的電腦檢索更“淵博”)。學問的深度恐怕和個人氣質有關,后天再怎么挖掘也不容易達到。啟功先生的氣質是太淺了些,那字一眼望去,一覽無余,不拖泥帶水似乎是優點,但過于追求干凈利落也就沒有了蒼茫、渾厚、蕭散可言了。做一個有點兒“漢族中心論”嫌疑的比喻,啟功先生對中國書法的理解好比滿人對中國文化的理解——如乾隆皇帝的詩歌,失于淺顯。或曰元白(元稹、白居易)的詩也淺顯,但也大有可觀處,是的,但元白與李杜(李白、杜甫)境界畢竟不可比,何況此元白(啟功的筆名)與彼元白比,也不類。

一個中學教師水平的書法家為什么享有很高的地位呢?主要與中國現代書法一段時期之式微有關。中國明清以降,從傳統繪畫、書法藝術上看,有一個從博大到膚淺,從崇尚天人合一、自然渾厚到媚美、市井、甜俗的趨向,可以從徐渭、石濤、八大的士夫、隱士派元氣淋漓到吳昌碩、齊白石、潘天壽的市井氣和刻意造作看出來。盡管黃賓虹、傅抱石是例外,但從總體上看,在近代中國美術領域中興人物從傳統文化中長出來的幾率趨小了,使命落在了那些學習西洋美術的人身上,所以徐悲鴻、林風眠、劉海粟正逢其時。徐悲鴻等人的藝術具有中西合璧的開山意義,不過從書法上來看,徐悲鴻承繼康南海的余波還有寬博大度的氣象,但劉海粟書法已經難稱其畫名了,林風眠(乃至現代的吳冠中)沒有在書法上用心。從此已經顯示出,盛名的畫家可以不必同時是書法家,這是宋元以來中國傳統文人書畫藝術史中未曾有過的現象。文人學者也呈現出其學問與書法不相稱的傾向,康南海、梁啟超都是大學者又兼大書法家,可到了陳寅恪、錢鐘書這一輩,學問雖貫中西,書法卻差得太遠。陳寅恪書法雖不可觀,但還未落俗格;而錢鐘書對自己書法的扭捏似乎沒有自覺,與人書每學古人手札的格式,使人懷疑其學問中論視覺藝術部分恐怕也不真懂。作為一個中國學者,對書法審美無感覺卻可以對東方藝術有深的藝術修養,那是頗令人奇怪的。

五四以后,傳統的學習內容和方式在一定程度上遭到了否定,從美術上而論,西洋藝術及藝術理論雖然大量地被介紹進來,但與中國傳統藝術的結合卻在短時間內不能達到完美,中國古代的審美理想就出現了暫時的間斷。1949年以后,隱士或有隱士風的學者已經逐漸斂跡了,獨立的思想和獨立的藝術品格越來越不合時宜,隨著接受五四前國學教育的人士一個個去世,知書法的人也就越來越少,“文藝政策”是階級性、大眾化、通俗易懂,明確的政治功利性使傳統文人書畫的山林氣、隱士風、文人氣、書卷氣都成了禁忌,于是淺露、直白、粗陋、做作之風盛行,中國近現代藝術發展出現了一段蒙昧主義時期。封閉時期之后雖出現了思想解放,然不僅中國文藝領域受文藝大眾化思想的籠罩依然存在,而且由于書法家成長需要長時期的藝術積淀,這使它不能像其他藝術門類那樣隨著思想觀念的轉變而迅速出人才,于是對于少文化的官員和一般大眾來說,啟功的書法符合他們的“審美理想”,如此,平庸者有了表現自己的機會,啟功先生就被推到了書壇首領地位。在中國文化經歷浩劫而凋敝的時代,天才人物老的已經死亡,新的尚未誕生,借諺語所云——只能從矮人中選將軍了。矮人中的將軍,不僅是啟功,其他幾家也不過如此,比如以草書聞名的林散之其書法在表面的雅的掩飾下,卻是時出俗筆。什么是俗?無底蘊的夸張取媚,浪費畫面的空間,以無生氣的混亂掩蓋想象力的貧乏,就是俗。把王鐸的萬毫齊力的奔放、處處出人意料的生動、空間分割的奇構與林散之一味毫尖的擦蹭、墨法的玩弄(當然林散之受黃賓虹墨法論影響不無可取處)、結體的空疏對比,他們間的云泥之別可見時代書學的霄壤之變。對于封閉時代以后的大眾,偉大的藝術家即使存在,大眾也會嗤之以鼻,像謝無量的書法讓大眾理解是不可能的。況且天才是需要環境的,在“舊”社會可以產生弘一法師、馬一浮、謝無量這樣重量