專題推薦

-

沒有記錄!

焦作朱載堉墓

2012/3/14 18:11:57 點擊數: 【字體:大 中 小】

1986年11月,公布為河南省文物保護單位。

朱載堉是我國明代的偉大科學家,對音樂、歷法、數學等都有杰出貢獻。

朱載堉墓位于沁陽市東北山王莊鎮張坡村東。座北面南,墓地平面呈現"甲"字形,占地6000余平方米,神道寬10米,長120米,兩側種植松柏,跨三級臺階,抬階三十六級可至墓區。墓冢區圍墻環抱,墓前豎有"朱載育之墓"碑一通,墓冢區兩邊建有50米長的碑廊,鑲嵌著從多著名題詞刻石。1991年,沁陽市修葺了鄭藩王府,將其辟為朱載堉紀念館對外開放。

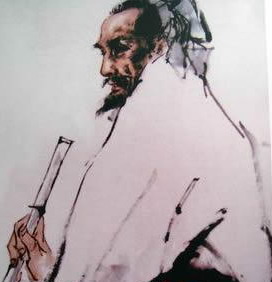

朱載堉(1536--1611年),字伯勤,號句曲山人,九峰山人,又號狂生,山陽酒狂仙客,卒謚端清,河南省懷慶府(今焦作沁陽市)人,他是明太祖朱元璋九世孫、鄭藩第六代世子。朱載堉 深受父親鄭恭王修德講學、布衣蔬食、能書能文、折節下士的影響,自幼儉樸敦本,聰穎好學。嘉靖二十九年(1550年),恭王非罪削爵,被禁錮高墻。年僅15歲的朱載育 ,篤學有至性,筑土室于宮門外,開始了席蒿獨處的淡泊生活。在漠落坎坷19年的漫長歲月里,朱載堉 拜結賢哲,出入俗理,以追逐日月的精神,專心攻讀音律,歷算,并開拓了邊緣學科的廣闊領域。

朱載堉,越祖規,破故習,注重實踐 和實驗,一生刻苦求真,嘔心瀝血,共完成《律學新說》、《算學新說》、《嘉量算經》、《樂律全書》和《醒世詞》等20多部立說巨著。他在珠算上進行開平方、開立方計算,得出了求解等比數列,首創十二平均律,提出了"異徑管說",設計并制造出弦準和律管;他創立"舞學",繪制了大量舞譜;他發明了累黍定尺法,精確地計算出北京的地理位置與地磁偏角,還精確計算出回歸年的長度什和水銀的比重。"他的理論是音樂學和音樂物理學的一大革命,也是世界科技史上的一大發明",他是在中國傳統文化土壤中誕生出的一位百科全書式的學者。他是樂律學家、音樂家、樂器制造家、舞學家,他又是算學家、物理學家、天文歷法家,在美術、哲學、文學方面也有驚世的建樹。早在明代,朱載堉 就為我國奪得了多項世界第一。中外學者尊崇為"東方文藝復興式的圣人"。朱載堉是真正“世界歷史文化名人”。

責任編輯:C006文章來源:河南旅游網

相關信息

精彩展示

沒有記錄!

評論區