精彩推薦

熱點關注

- 1、回族湯瓶七式拳

- 2、大相國寺梵樂

- 3、汴繡工藝

- 4、【開封非遺】汴京燈籠張

- 5、針灸銅人

- 6、義興牌匾制作技藝(開封市)

- 7、儀封三弦書(蘭考縣)

- 8、汴秀(開封市)

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

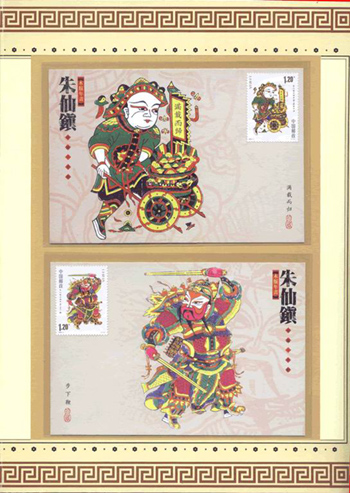

- 1、開封非遺:朱仙鎮木版年畫精彩華夏

- 2、回族湯瓶七式拳

- 3、大相國寺梵樂

- 4、汴繡工藝

- 5、【開封非遺】汴京燈籠張

- 6、針灸銅人

- 7、劉陳鋪齊氏骨科

- 8、義興牌匾制作技藝(開封市)

儀封三弦書(蘭考縣)

2012/8/23 15:29:57 點擊數: 【字體:大 中 小】

儀封三弦書產生于秦朝的民間說唱藝術,儀封三弦書藝人供奉三皇(天皇、地皇、人皇)為始祖,逢三皇生日,藝人們焚香敬祖、聚會演唱三弦以敬三皇。

儀封三弦吸收了中原民歌、民間小調的藝術元素,唱腔音樂屬板式變化體結構,音域較寬。其唱腔主要有大儀封腔、小儀封腔。大儀封腔又稱“大口”,節奏比較緩慢,宜于抒情、訴說,其可塑性很大,既可用于表達悲哀之情,也可表達歡快的情景。“大口”,由高往低走,有時侯托音很長,但可以根據內容的需要任意變化。小儀封腔又稱“小口”,節奏比較緊湊,宜于表達激烈的情景和矛盾,抒發憤怒的心情,表達強烈的感情。但是,因人物、情節和感情的不同變化,大口唱腔和小口唱腔可以交替或混合使用。儀封三弦書的旋律是由高到低,尤其拖腔更是如此。藝人在演唱時比較靈活,他們往往采用半說、半唱或采取壓縮節奏、擴展節奏的方法,因而形成了不同的節奏(板式)變化。儀封三弦書在板式變化上有緊打慢唱、趕板奪詞、軟弓子大調、滾口一仰一合等。

清朝時期,開封縣招討營村的喬治山將儀封三弦演變為河南墜子。文革期間,儀封三弦逐漸被觀眾冷落,其原因一是上級文化部門提倡演唱新曲種如墜子、大平調、豫劇等;二是說唱儀封三弦的藝人改說了墜子。自上世紀70年代以來,縣域內會唱儀封三弦的老藝人大部分相繼病逝,將珍貴的儀封三弦書說唱藝術帶進了墳墓。

截至2008年,在蘭考縣境內,只發現儀封鄉東老君營村的老藝人劉景付會唱儀封三弦,該說唱藝術瀕臨滅絕,急需搶救、保護。

2011年12月,儀封三弦書被河南省人民政府公布為河南省非物質文化遺產保護名錄。(原標題:儀封三弦書(蘭考縣))

責任編輯:C006文章來源:互聯網

下一條:秋油腐乳制作技藝(蘭考縣)上一條:朱仙鎮木版年畫(開封市)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區