-

沒有記錄!

朱仙鎮木板年畫 請來門神好過年

2014/12/22 10:28:55 點擊數: 【字體:大 中 小】

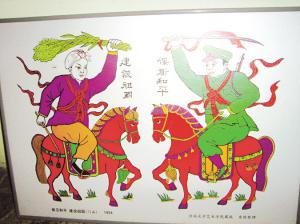

河南開封朱仙鎮制作的系列木板年畫

民間藝人正在制作木板年畫

朱仙鎮木板年畫博物館館長、木板年畫傳承人、開封市民間文藝家協會副主席任鶴林在演示如何刻年畫的木板

過年,是中華民族最為隆重的傳統節日,而家家戶戶過年貼年畫請門神,又是必不可少的傳統。它不僅大大增加喜慶的氣氛,彰顯濃郁的鄉土氣息、豐富的民間情趣,同時也體現了獨特的地方色彩和淳樸的民族風格。

近日,記者慕名來到河南開封,探訪了堪稱年畫鼻祖的四大木板年畫之一——朱仙鎮木板年畫。在位于開封市內的開封朱仙鎮木板年畫博物館,記者首先見到了館長、年畫研究專家、朱仙鎮木板年畫傳承人、開封市民間文藝家協會副主席任鶴林。

“朱仙鎮木版年畫是與過年分不開的”,任鶴林開宗明義,“說到年畫,就不能不說到門神,可以說,門神是木版畫的初始繁盛的根源。”

在開封朱仙鎮木板年畫藝術館,任館長邊帶記者參觀邊介紹,看著四壁和展柜中各式各樣的木板年畫,以及令人眼花繚亂的制作工藝,聽著任館長繪聲繪色的講解,仿佛一步之間讓人跨越到了幾百年前的東京夢華。

住在仙人莊 年畫鼻祖朱亥成“仙”

朱仙鎮位于河南開封城南10公里。相傳,戰國時期有位叫朱亥的勇士,不僅勇武過人,而且深受信陵君信任。那時候,朱亥住在鎮北一個名叫仙人莊的村子里。后來,朱亥被人稱為朱仙,他的故里也被人稱為朱仙鎮。

相傳,到了北宋乾德年間,宋軍一舉平定后蜀,擒獲了后蜀王孟昶,并把他押回汴京。才華橫溢的孟昶受到北宋優待,并被安住在離汴京不遠的朱仙鎮。

有一年過年,見每家每戶都貼門神,孟昶突發奇想,在紅絹上書寫了“新年納余慶,嘉年號長春”的對聯,掛在門神兩旁,這就更豐富了年畫的內容,也平添了過年喜慶的氣氛。從此,門神開始配上對聯,而書寫對聯的紅綢演變成了用紅紙書寫。于是,每逢過年或有重大節慶,家家戶戶都請門神、貼春聯,熱鬧非常。再后來,孟昶去世,并葬在了朱仙鎮東南十公里的地方,今天的大孟昶村,還存有他的墓地。

而說起年畫,就不能不提四大民間木刻年畫產地——蘇州桃花塢、天津楊柳青、山東濰坊和四川綿竹。

蘇州桃花塢年畫始于明代,鼎盛于清朝雍正、乾隆年間。桃花塢年畫,主要有門畫、中畫和屏條等形式,其中,門畫可謂是歷代門神的集中體現。桃花塢年畫構圖豐富、色調艷麗、裝飾性強,富有濃郁的生活氣息。

天津楊柳青年畫始于明代崇禎年間,風行于清代雍正、乾隆、光緒年間。年畫內容多取材于傳統戲曲、美女及胖娃娃等。在藝術風格上,楊柳青年畫構圖豐滿,線條工整,色彩鮮艷,在人物的頭部、臉部等重要部位,多以金色暈染,自成一格。

山東濰坊楊家埠年畫盛行于清,其風格重用原色,想象豐富,線條粗獷而對比有力。

四川綿竹年畫以雕版藝術精湛而聞名。其形式多樣,有門畫、斗方、畫條等種類。造型質樸簡練,填色鮮艷悅目。

然而,開封朱仙鎮木版年畫卻更早和更具特色。《東京夢華錄》曾有記載,說北宋末年的開封城中,“近歲節,市井皆印賣門神、鐘馗、桃板、桃符及財門鈍驢、回頭鹿馬、天行貼子”。據說,這是史料中關于年畫的首次記載。再看《如夢錄》所載,宋時“紙馬鋪遍布全城”,還有《清明上河圖》中“王家紙馬”店門前的門神畫“皆于當街,用紙袞疊成樓閣之狀”,這些都是朱仙鎮木版畫起源和繁盛的象征。

因此,朱仙鎮木版年畫與天津楊柳青、山東濰坊、江蘇桃花塢年畫并稱中國四大年畫。

始于唐,興于宋,盛于明的朱仙鎮木版年畫,隨著歷史上朱仙鎮的幾度興衰,也歷經滄桑,距今已有800多年的歷史,因此也被譽為中國木版年畫的鼻祖。

唐太宗夢見鬼魅 命畫師畫門神

過年,對中華名族而言,無疑是最重要的一個節日。過年時,人們最不可或缺的,恐怕就是要在門上貼門神了。而說到門神,就不能不說唐太宗。

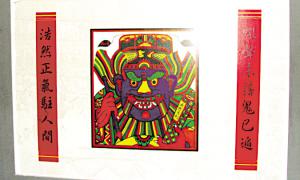

那中國的最著名的門神是誰?一位是大唐開國元勛秦瓊秦叔寶;另一位是一代名將遲尉敬德。“宮門鎮邪惡”,秦瓊手執雙锏、敬德手執雙鞭忠心護主,同守太宗宮門驅鬼,永做門神鎮守萬家,被唐太宗贊為“雙锏打出唐世界,單鞭撐住李乾坤!”

至于秦瓊、敬德為何被稱為“千年稱戶尉,萬戶做門神”,在當地還流傳著一個故事。 當年,太宗睡眠不好,時常半夜醒來。

有一次,太宗醒來,突然大叫有鬼,并急招秦瓊,說他19歲開始南征北戰,未曾見半點邪崇,今日為何反而見鬼?他的寢宮門外,一到晚上就拋磚弄瓦、鬼魅呼號,讓他難以入睡。秦瓊聽后說:“陛下寬心,今晚臣與敬德把守宮門,看有什么鬼崇?”

于是當天晚上,他們兩個披掛上陣,介胄整齊,執金瓜鉞斧在宮門外把守。一個是鳳眼朝天星斗怕,一個是環睛映電月光浮。有二位將軍把守,太宗一夜安寢,之后一連數日都是如此。

太宗感激二位把門英雄,但又不忍心讓二位辛苦。于是,他想出一個辦法,就讓畫師把二位將軍披掛把門的形象完全照原樣畫下來,然后再貼到宮門之上,從此以后,有二位將軍畫像把門的太宗寢宮就平安無事了。

后來,秦瓊、敬德就成了守門的英雄象征,后世把他們稱之為“千年稱戶尉,萬戶做門神”。

雕版印刷術推動年畫業繁榮

大將秦瓊、敬德的畫像懸掛宮門能夠避邪驅鬼的事被迅速傳播后,一時間,民間紛紛效仿并爭先購買。這樣,由于使用量大增,單一的手繪年畫已經很難滿足需求,于是,民間藝人就用木版刻印出來,以便大量生產并銷售。

等到了北宋初年,宋太祖提倡文治天下,為教化臣民,成立了畫院,并命畫院待詔繪刻圖畫,張貼于市井茶樓。木版畫有了民間基礎和巨大的需求,木版年畫也得以進入鼎盛時期。加之后來活字印刷術的發明,使宋代原有的大量雕版刻工人幾近失業,而這些雕版工人為尋求出路,紛紛參與雕印木版年畫,也促使宋代木版年畫業更加繁榮。至宋末,木版年畫已成為河南開封朱仙鎮的優勢產業。

據《東京夢華錄》記載“北宋京都汴梁,已遍設年畫作坊,大量印刷木版年畫”、“十二月,近歲節,市井皆印賣門神、鐘馗、桃板、桃符及財神、肫驢、回頭鹿、馬、天行帖子”。《清明上河圖》上,“王家紙馬店”門前的門神畫“皆于當街,用紙袞疊成樓閣之狀”。北宋的門神畫,也首開了中國繪畫史上木版年畫的先河,那時大宋的開封,無論是民間或宮廷,年畫都非常盛行。

明代中期到清初時,朱仙鎮有木版年畫作坊300多家,生產門神、紅紙等。但到清末民初時,朱仙鎮的木版年畫走向滑坡,大多數作坊開始遷回開封市內,他們的遷移又使得開封成為朱仙鎮木版年畫的生產與銷售中心,出現了“天成”、“云記”、“匯川”等老字號年畫作坊并名噪一時。

新中國成立后,開封市先后成立了開封年畫社、河南朱仙鎮木版年畫社等團體機構,開始深入系統地對木版年畫的傳統工藝進行挖掘、整理,有效地保護和傳承了傳統木版年畫。

“云記”門神店的老手藝人

郭太運是中國非物質文化遺產朱仙鎮木版年畫傳承人、中國民間藝術家、“云記”門神店老手藝人,他不僅一生堅守對木版年畫的執著,而且也是近代開封朱仙鎮木版年畫興衰、發展的見證人。

郭太運13歲時進入當時最著名的“云記”門神店做學徒,并師從名藝人。后來,開封成立“開封朱仙鎮年畫社”,郭太運等許多老藝人都被聘請到該社,從事刻版、印畫、傳幫帶新人,那時候,他們創作刻印了一大批反映現實生活的新年畫,大大發展了木版畫這一民間傳統藝術。

之后,開封朱仙鎮年畫社成立,郭太運又應邀到古版年畫社研究室工作。這期間,他與其他專業人員一起,深入中國各地廣泛征集老版年畫稿,并對不同時期、不同店號的雕版、資料進行修補、復制和整理。

后來,郭太運和其他人一起,根據多年的研究和實踐,將開封朱仙鎮木版年畫作坊運作、年畫刻版、印制過程及其規格、品種等整理成文字材料,撰寫了《從事年畫50年記》,填補了朱仙鎮木版年畫工藝流程文字材料的空白,為有效地保護和傳承木板年畫發揮了重要作用。

郭太運的作品曾在北京、廣州、深圳、香港等地展出,并被中國美術館、首都博物館收藏。他還曾先后赴新加坡、來美舉辦木版畫專題展覽、表演和文化交流,推廣和宣傳了年畫藝術。1995年,郭太運被聯合國教科文組織授予“中國民間藝術家”稱號;2007被“中國民間文化杰出傳承人”榮譽稱號,同年,他又被文化部授予中國非物質文化遺產代表性傳承人榮譽稱號。

朱仙鎮年畫有三類 單純富有感染力

朱仙鎮木版畫構圖飽滿,線條粗擴簡煉,造型古樸夸張,色彩新鮮艷麗。人物頭大身小,既有喜劇效果又不失勻稱舒適。十分講究用色,以礦物、植物作原料,自行手工磨制顏料,磨出的顏料加水煮沸,過濾,使用水色印刷,色彩十分純凈,印制的年畫明快鮮艷,久不褪色。

朱仙鎮的年畫不打紅臉蛋,看起來更加自然和諧。不拘泥于傳統的創作手法,把老虎做成紫老虎,更是別具一格。

朱仙鎮年畫可分為三大類:一類是神祇畫,如灶君神、天地神、門神,最多的就是門神,門神中以秦瓊、尉遲敬德兩位武將為主。另一類是民間故事畫,以民間傳說,演義小說,戲曲故事為刻劃對象,構圖飽滿,不用背景,以人物表情動作展現故事情節,單純而富有感染力。第三類是:吉祥年畫,多為娃娃,仕女。

魯迅曾這樣評價朱仙鎮的木版年畫:“朱仙鎮的木版年畫很好,雕刻的線條粗健有力,和其他地方的不同,不是細巧雕琢。這些木刻很樸實,不涂脂粉,人物也沒有媚態,顏色很濃重,有鄉土味,具有北方木版年畫的獨有特色。”