精彩推薦

熱點(diǎn)關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點(diǎn)排行

大黃家胡同的深度

2015/3/25 16:30:04 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

第一次走進(jìn)大黃家胡同,是3年前一次去河大看書展的路上,當(dāng)走到南土街和大黃家胡同交叉口的時候,突然靈機(jī)一動,開始了一個人的“掃街”。大黃家胡同并不長,充其量不到300米,而且是一條直來直去的胡同,一眼看過去,直得近乎淺白。因此,第一次也就這么匆匆而過。

前些日子,接到汴梁博客圈班長懷夢草的電話,說周六準(zhǔn)備“掃街”,集合地點(diǎn)在理事廳街天主教堂門口。機(jī)會來了,這次我要細(xì)看一下和理事廳街比鄰的大黃家胡同究竟有沒有內(nèi)容。

開封有些街巷胡同有時候真是很奇怪,表面看就那么直接,甚至是一眼可望到底。可是,當(dāng)真正放慢腳步,將心和目光深入其里,才發(fā)覺這些胡同曾在歷史巷道的深處盤旋了很久很久。且不說每個名字背后的淵源,單就這些街巷胡同里遺存的殘?jiān)珨啾诤鸵恍┱陲L(fēng)雨中飄搖的老建筑就夠品味再三。

大黃家胡同就是這樣,在從東到西再次以探尋者的身份走入的時候,我們竟然在坍塌得只剩門梁、過木的門樓后面發(fā)現(xiàn)了以前不曾發(fā)現(xiàn)的老建筑。比如,該胡同西口路北一處破敗得只剩兩道門梁的門樓后面,隱藏著一幢滿是木制雕花的老建筑,那精制的花格窗、一排排凝聚傳統(tǒng)意味的隔柵,還有粗大的房梁和木柱以及房檐下“梅蘭竹菊”的柁墩,都是舊時光的傾訴。即使幾處改造過的院子,當(dāng)我們沿著老四合院布局的小路進(jìn)入的時候,那一棵又一棵上百年的石榴樹依然健在。從石榴樹風(fēng)姿綽約的姿態(tài),我們依然能讀出曾經(jīng)發(fā)生在這里的人和事以及舊時光留在這里的美麗容顏。在行進(jìn)到胡同南側(cè)1號院門口,我駐足良久,因當(dāng)時陽光正好從背后射來,把斑駁的舊門框的影子拉得很長很長。那一刻,我仿佛尋到一個舊時光的入口,思緒逆向飛起,掠過清、掠過明,還有更多朝代……

或許思緒飄得太遠(yuǎn),或許我駐足太久,周圍居民聽說我們在尋訪老建筑,便向我們圍攏過來,向我們推薦大黃家胡同12號院。說真的,12號院自我們“掃街”七八年來還真沒有來過,因?yàn)樗诖簏S家胡同南側(cè)一個很深很窄的小巷內(nèi),這個小巷和傳說中的雙井街的一人巷沒有多大區(qū)別,窄到幾乎只能行一個人,以至于我們多次路過時都把它忽略了。12號院是一個四合院,是新中國成立前的建筑,主房坐東朝西,青磚砌筑,細(xì)灰勾縫,墻體爬滿青藤。朱漆屋門雖然有些斑駁,但依然能透過厚實(shí)的底漆看到過去的榮光。大門和主房風(fēng)格一致,都是月牙兒券門,所不同的是,這個大門不是傳統(tǒng)門樓,而是一個西方哥特式建筑的墻門,從外面看堅(jiān)固得似一座城堡,從青磚色澤上看它又凈素得像一女子。院內(nèi)兩側(cè)廂房雖在舊房基礎(chǔ)上不同程度翻新,但從墻頭間橫生的茅草,我們還能看到老房的影子。周邊的居民說只知道過去這家是一個大戶,前幾年還有一位老太太居住在這棟房子里,只是不曾細(xì)問緣由。征得周圍居民同意后,我和兩個同伴進(jìn)去看了看,房子很大、很空曠,5開間,中間正屋后坡已被風(fēng)雨擊破,露出天空,地上還有散落下來的灰土和瓦礫,兩側(cè)屋頂尚好,還有當(dāng)時最流行的人工扎制的竹席頂棚。前墻北側(cè)窗戶雖被側(cè)房和藤條遮擋,但仍露出幽幽的光,似一個人的眼睛。我問同伴在老房的感覺,他看了看我沒有說話。臨出門的時候,他說:“這是一位老人,一位淡定而又從容的老人,雖然到了風(fēng)燭殘年,但他的內(nèi)心依然健康、精神依然矍鑠。”

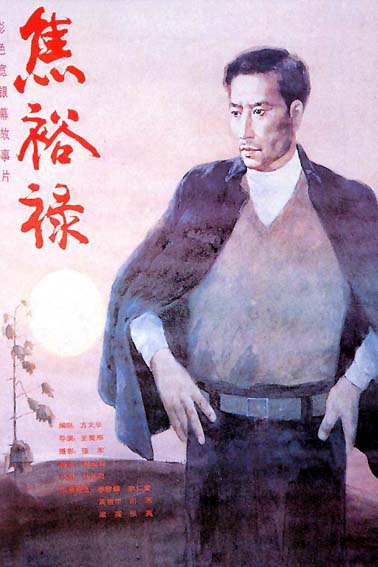

從12號院出來后,我突然想起一個問題,我們未走過的胡同還有多少?胡同的深度有多深?我知道這是一個不好回答的問題,因?yàn)殚_封街巷胡同的深度和長度就是中國歷史的深度和長度,就是從古至今所有開封人血脈的深度和長度。寫到這里的時候,我查了一下大黃家胡同的史料,這一查把我嚇了一跳。資料上說,大黃家胡同明代稱黃瓜胡同。清乾隆年間,屬第二隅,稱黃家胡同。新中國成立前,抗日英雄吉鴻昌就住在大黃家胡同2號院,此院被稱為吉公館。

我突然知道我們在大黃家胡同1號院時為什么走不動了,也知道大黃家胡同為什么是直的了,因?yàn)檫@是抗日英雄的性格,這是我們開封人的性格,也是河南人的性格。寧肯站著死,也不跪下生。這是氣節(jié),是民族大義。當(dāng)然,也是對大黃家胡同深度和長度的最美詮釋。作者: 李效戰(zhàn)

責(zé)任編輯:C006文章來源:開封宋都網(wǎng)(2015-02-11 )

相關(guān)信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國國家藝術(shù)網(wǎng)