- 1、石秤砣的故事

- 2、漯河廉吏故事——荀彧篇

- 3、漯河廉吏故事——陳實篇

- 4、漯河廉吏故事——袁安篇

- 5、漯河廉吏故事——繆肜篇

- 6、漯河廉吏故事——范滂篇

- 7、“四菜一湯“的由來

- 8、左胡玄智斗主考官

-

沒有記錄!

- 1、左胡玄買雞蛋的故事

- 2、石秤砣的故事

- 3、漯河廉吏故事——荀彧篇

- 4、漯河廉吏故事——陳實篇

- 5、漯河廉吏故事——袁安篇

- 6、漯河廉吏故事——繆肜篇

- 7、漯河廉吏故事——范滂篇

- 8、“四菜一湯“的由來

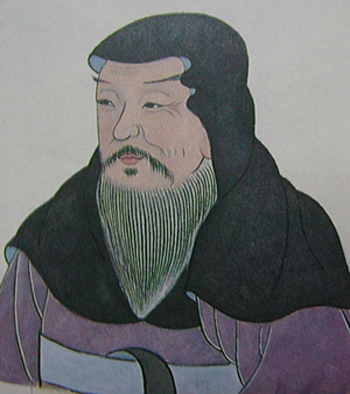

漯河廉吏故事——荀彧篇

2013/10/31 10:14:37 點擊數: 【字體:大 中 小】

荀彧(yù),字文若,東漢末期潁川潁陰人,今臨潁縣人。荀彧品德高尚,心胸博大,氣度非凡,何顒見了他后,認為有王佐之才。

做亢父令時,適逢天下大亂,于是棄官回家,并帶領其宗室遷到冀州投奔袁紹。袁紹早知荀彧心胸機謀均有聞名,對他甚是看重,處處優待。但荀彧發現袁紹此人目光短淺、胸無大志,終難成大事,便離開袁紹投奔了曹操。曹操見之大喜,說:“我的子房來了啊!”遂任命他為司馬。

在東漢末年的亂世之時,各種制度廢立無常,而維護社會的穩定繁榮迫切需要一套行之有效的制度,荀彧胸有成竹地與曹操侃侃而談,他說:“應招集天下大才通儒之人,考證并刊定六經,保存古今有用的學問,去掉其中繁縟的部分,以一家學問為準,同時繁榮禮學,漸漸地人們接受儒家教化,王道便會自然而成。”曹操甚是贊許并接納了他的建議。此后,魏國的人才便多于吳蜀兩國。

曹操作了大將軍以后,讓荀彧做了漢侍中,掌管尚書令,處理朝中重要事務。曹操雖然常年征伐在外,軍國大事都與荀彧商量。

荀彧知人善任,竭力為曹操舉薦雄才大略之人。比如,近鄉的荀攸、鐘繇、陳郡,遠鄉的司馬懿,還有當時的有名之士郗慮、華歆、王郎、荀悅、杜襲、辛毗、趙儼等人。這些人最終成為卿相的達數十人。荀彧舉薦人才不僵化于一種標準。戲志才、郭嘉等因不合世俗被人所譏諷,杜畿孤傲并沒有太多的文學才華,但都因有智謀策略而被他舉薦,并且最終都各顯其名。

荀彧禮賢下士、謙以待人,從不會坐在席子上以懶洋洋的樣子慢待別人;為主謀事,從不讓私欲繞亂自已秉公的意志。他有一個屬下,才疏學淺,德行又不厚道。有人跟他說:“你現在位高權重,為何不為你的屬下謀個議郎的差使干干?”他笑著說:“自然是有才能的人才能為官,若按你說的辦,別人會怎么看我啊!”像這樣持心公正的事比比皆是。他的德行周密完備,所用心之事皆為正道,于是他名重天下,沒有人不把他奉為楷模,當時的英雄豪杰都非常敬重他。

建安十七年(公元212),董昭一班大臣,準備向漢獻帝進言,封曹操為魏公,予九錫之賜,位逼君王,這實是謀取皇位的前奏。董昭私下征詢荀彧意見。荀彧則認為曹操發動義兵是為了匡復漢朝,使國家安定,應保持忠誠,懂得退讓,君子愛人以德,不宜如此。荀彧本想將此話告訴曹操,但曹操早知他想阻止此事之意,便借故打發他回去,荀彧最終沒有機會說。后恰逢曹操征討孫權,便上表獻帝令荀彧在譙犒勞三軍將士,做侍中光祿大夫,為丞相參謀軍事。曹軍到了濡須,荀彧因病留守在壽春,最終憂慮而死,年僅五十。死后謚號曰:敬侯。

荀彧一生為曹操貢獻良策諸多,所得賞賜頗豐,但死后家無余財。他生前已將所得幾乎悉數分給了生活困苦的宗親。

陳壽評論說:“荀彧清秀通雅,有王佐之風,但機鑒先識,未能充其志也。”

裴松之說:“(荀彧)亡身殉節,以申素情,全大正于當年,布誠心于百代,可謂任重道遠,志行義立。”