精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

洛陽水席:湯湯水水里的唐風古韻 (2)

2013/5/30 14:38:05 點擊數: 【字體:大 中 小】

“‘洛陽水席’這個稱呼是啥時候才有的?”這個問題,我問了有10個人,10個人都答不上來。有人謹慎地說:“上世紀50年代末60年代初……”那上個世紀之前呢?

二、盛唐之宴 武皇之席

上個世紀之前,洛陽水席叫“官場兒”,又叫“官席”。這汁濃味厚的洛陽土話,直到現在,還頻頻出現在廣大農村的紅白事中。娶媳婦了要待客,家里有老人去世了也要待客,這待客的宴席,就是“官場兒”,孩子們總是跟著大人去“吃桌”。人聲鼎沸中、盤碗交錯中,不知誰說了聲“吃吧”,于是,筷勺齊下,饃肉湯統吃,風卷殘云般,滿桌的葷菜素菜被掃蕩得精光。這場景,曾是多少人心中甜蜜的童年記憶。

既然常見于民間,是莊稼人待客的常態,怎么就叫“官場兒”,咋不叫“民場兒”?

這就牽涉到了水席的來歷。比較統一的說法是洛陽水席興起于盛唐,但如何興起卻說法不一,有說是自上而下,有說是自下而上。換句話說,就是來自民間與來自宮廷之爭。

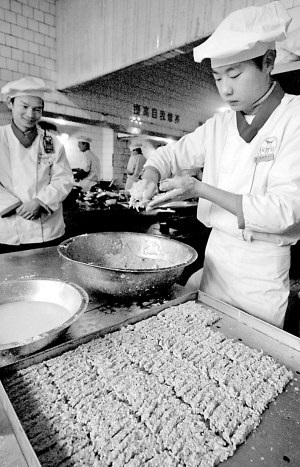

來自民間的說法是,洛陽水席是由寺庵齋菜發展起來的。寺庵齋菜就是和尚尼姑們吃的素菜。隋唐時佛教極盛,洛陽作為京城和東都,廟宇林立。為了款待那些有錢有勢的大施主,僧尼們根據洛陽氣候干燥寒冷、民間膳食多用湯類的特點,素菜葷做,連湯帶水。富貴施主吃膩了山珍海味、雞鴨魚蝦,猛一嘗和尚尼姑們敬上來的素餐,覺得清爽利口,開胃生津,便喜歡上了,一傳十,十傳百,這寺庵齋菜名聲大振,宮中府中的廚子都到寺廟里學做飯了。寺庵齋菜進入上流社會,進入皇宮,經過大師御廚們的改進加工,品種更多,味道更美,成了國宴大菜。相傳武則天有一次巡視洛陽,看大周盛世,百姓樂業,商貿繁榮,龍心大悅,傳旨招來100余名廚師,擺下了100桌水席,大宴臣僚。廚子做得好,皇帝吃得高興,大贊水席不絕口。

來自宮廷的說法是,水席一出世就在皇宮,是大唐雄風浩蕩、大開大合、兼容并蓄的萬千氣象在吃喝上的具體表現,是武則天時的國宴,輕易不露面。張元純著《真不同》一書中,借趙天堯看白敬齋家藏書之名對此宴的高貴與神秘有詳細描述:“每逢外使來朝,功臣論賞,谷豐雨順,年節慶祭,大明堂必設此宴,每武必享之。此宴之華奢,天下羨也。凡有此宴,必公苑大張,應天門儀仗列班,鼓雷九震,至大明宮千步彩幡搖蔽,錦花布道,笙瑟磬鈸不絕。

朝班臣宦雖眾,能享此宴者寥寥。或因功,或因近,陪武皇用此宴者百不及一,皆大幸也。”場面驚人,用料更驚人,“龍肝、鳳髓、豹胎、猴棗、貍唇、醍醐、鹿尾、象鼻、駝乳糜、紫玉漿”,珍奇古怪,聞所未聞。

隨著朝代的更替,洛陽王氣漸失漸消,水席也被歷史的風雨吹打到民間,有人說是返璞歸真,有人說是落魄寒酸。自元代至民國,幾百年時間里,這道大宴從底層走向更底層,煙塵消磨中,“公主”徹底成了“村姑”,它淪為“官場兒”、“官席”,勞苦大眾用簡單廉價的材料充實著它的內容,來點綴自己的生活。

解放后的洛陽水席又是如何興起與發展的?這個問題,我問了張元純老師,他一笑,細細講來。

解放后至改革開放前,“官場兒”又逐漸走回城市,返回餐館,但發展不大,偌大個洛陽,只有真不同、洛陽賓館、友誼賓館等兩三家上檔次的飯店做此大菜,款待貴客。這情景持續到改革開放才有改變,仿佛是一夜間,洛陽城內到處是掛著洛陽水席牌子的大小飯店,但此時的水席質量參差不齊不說,最大的軟肋還是內涵的淺薄,一座關于水席文化的大廈,只有那幾十斤重的東關大蘿卜在苦苦支撐。

1990年,有個日本人到洛陽,他是個研究東方飲食文化的學者,專門奔洛陽水席而來,市外事部門將他安排到了水席做得較好的洛陽賓館。廚師使出渾身解數,精心制作了一桌洛陽水席,學者卻不急于品嘗,他要求賓館方面給講講洛陽水席的歷史及每道菜的來歷。陪客的窘了,除了把東關大蘿卜的故事再復述一遍外,實在是說不出新鮮的東西。宴畢學者走人,后來他寄給洛陽賓館一本書,講的是東方飲食文化,文圖并茂,每道菜有掌故有傳說。但翻遍全書,獨獨找不到洛陽水席的影子。

再后來的一次朋友聚會,開席前,洛陽賓館的一位經理一言不發,端起三杯酒先行喝下,人問其故,他講了日本學者的故事,完了懇求:“你們這些文化人,也給我找出些洛陽水席的文化來,以后叫我見人也能噴噴。”

張元純把這事記在了心上,宴畢回家,他翻書查志,搜經研典,一番辛苦,整理出洛陽水席一個個文化掌故來。這些說道為洛陽水席披上了一件文化外衣,豐富了它的文化內涵,而這外衣和內涵,是洛陽水席也是洛陽急切需要的。

二、盛唐之宴 武皇之席

上個世紀之前,洛陽水席叫“官場兒”,又叫“官席”。這汁濃味厚的洛陽土話,直到現在,還頻頻出現在廣大農村的紅白事中。娶媳婦了要待客,家里有老人去世了也要待客,這待客的宴席,就是“官場兒”,孩子們總是跟著大人去“吃桌”。人聲鼎沸中、盤碗交錯中,不知誰說了聲“吃吧”,于是,筷勺齊下,饃肉湯統吃,風卷殘云般,滿桌的葷菜素菜被掃蕩得精光。這場景,曾是多少人心中甜蜜的童年記憶。

既然常見于民間,是莊稼人待客的常態,怎么就叫“官場兒”,咋不叫“民場兒”?

這就牽涉到了水席的來歷。比較統一的說法是洛陽水席興起于盛唐,但如何興起卻說法不一,有說是自上而下,有說是自下而上。換句話說,就是來自民間與來自宮廷之爭。

來自民間的說法是,洛陽水席是由寺庵齋菜發展起來的。寺庵齋菜就是和尚尼姑們吃的素菜。隋唐時佛教極盛,洛陽作為京城和東都,廟宇林立。為了款待那些有錢有勢的大施主,僧尼們根據洛陽氣候干燥寒冷、民間膳食多用湯類的特點,素菜葷做,連湯帶水。富貴施主吃膩了山珍海味、雞鴨魚蝦,猛一嘗和尚尼姑們敬上來的素餐,覺得清爽利口,開胃生津,便喜歡上了,一傳十,十傳百,這寺庵齋菜名聲大振,宮中府中的廚子都到寺廟里學做飯了。寺庵齋菜進入上流社會,進入皇宮,經過大師御廚們的改進加工,品種更多,味道更美,成了國宴大菜。相傳武則天有一次巡視洛陽,看大周盛世,百姓樂業,商貿繁榮,龍心大悅,傳旨招來100余名廚師,擺下了100桌水席,大宴臣僚。廚子做得好,皇帝吃得高興,大贊水席不絕口。

來自宮廷的說法是,水席一出世就在皇宮,是大唐雄風浩蕩、大開大合、兼容并蓄的萬千氣象在吃喝上的具體表現,是武則天時的國宴,輕易不露面。張元純著《真不同》一書中,借趙天堯看白敬齋家藏書之名對此宴的高貴與神秘有詳細描述:“每逢外使來朝,功臣論賞,谷豐雨順,年節慶祭,大明堂必設此宴,每武必享之。此宴之華奢,天下羨也。凡有此宴,必公苑大張,應天門儀仗列班,鼓雷九震,至大明宮千步彩幡搖蔽,錦花布道,笙瑟磬鈸不絕。

朝班臣宦雖眾,能享此宴者寥寥。或因功,或因近,陪武皇用此宴者百不及一,皆大幸也。”場面驚人,用料更驚人,“龍肝、鳳髓、豹胎、猴棗、貍唇、醍醐、鹿尾、象鼻、駝乳糜、紫玉漿”,珍奇古怪,聞所未聞。

隨著朝代的更替,洛陽王氣漸失漸消,水席也被歷史的風雨吹打到民間,有人說是返璞歸真,有人說是落魄寒酸。自元代至民國,幾百年時間里,這道大宴從底層走向更底層,煙塵消磨中,“公主”徹底成了“村姑”,它淪為“官場兒”、“官席”,勞苦大眾用簡單廉價的材料充實著它的內容,來點綴自己的生活。

解放后的洛陽水席又是如何興起與發展的?這個問題,我問了張元純老師,他一笑,細細講來。

解放后至改革開放前,“官場兒”又逐漸走回城市,返回餐館,但發展不大,偌大個洛陽,只有真不同、洛陽賓館、友誼賓館等兩三家上檔次的飯店做此大菜,款待貴客。這情景持續到改革開放才有改變,仿佛是一夜間,洛陽城內到處是掛著洛陽水席牌子的大小飯店,但此時的水席質量參差不齊不說,最大的軟肋還是內涵的淺薄,一座關于水席文化的大廈,只有那幾十斤重的東關大蘿卜在苦苦支撐。

1990年,有個日本人到洛陽,他是個研究東方飲食文化的學者,專門奔洛陽水席而來,市外事部門將他安排到了水席做得較好的洛陽賓館。廚師使出渾身解數,精心制作了一桌洛陽水席,學者卻不急于品嘗,他要求賓館方面給講講洛陽水席的歷史及每道菜的來歷。陪客的窘了,除了把東關大蘿卜的故事再復述一遍外,實在是說不出新鮮的東西。宴畢學者走人,后來他寄給洛陽賓館一本書,講的是東方飲食文化,文圖并茂,每道菜有掌故有傳說。但翻遍全書,獨獨找不到洛陽水席的影子。

再后來的一次朋友聚會,開席前,洛陽賓館的一位經理一言不發,端起三杯酒先行喝下,人問其故,他講了日本學者的故事,完了懇求:“你們這些文化人,也給我找出些洛陽水席的文化來,以后叫我見人也能噴噴。”

張元純把這事記在了心上,宴畢回家,他翻書查志,搜經研典,一番辛苦,整理出洛陽水席一個個文化掌故來。這些說道為洛陽水席披上了一件文化外衣,豐富了它的文化內涵,而這外衣和內涵,是洛陽水席也是洛陽急切需要的。

責任編輯:C006文章來源:洛陽網 2007-01-25 作者:陳旭照

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區