精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

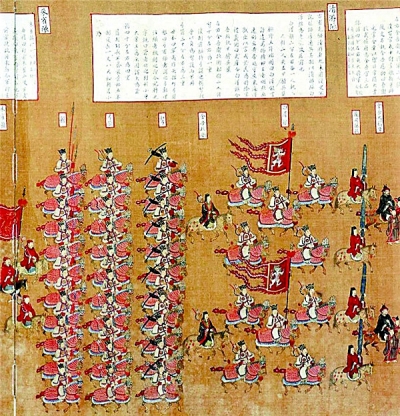

《大駕鹵簿圖書》中的皇帝氣派

2016/5/6 15:09:44 點擊數: 【字體:大 中 小】

古裝影視劇和古代小說中,皇帝出場前,都有太監高呼——“皇上駕到”。這里的“駕”,指的就是皇帝的儀仗隊。古代皇帝的儀仗隊統稱為“鹵簿”,有著“明制度,示等級”的功效,最早由儀衛扈從演變而來。東漢應劭《漢官儀》解釋:“天子出,車駕次第謂之鹵,兵衛以甲盾居外為前導,皆謂之簿,故曰鹵簿。”“鹵簿”除了負責皇帝的安全,同時還擔當著裝飾皇帝權威的角色。因為它的組成并不僅僅是護衛與兵器,還包括馬車、樂器、旗、扇、傘、蓋、拂塵、服飾以及動物等儀仗用品。古代皇帝的鹵簿儀制分為四個等級,即大駕鹵簿、法駕鹵簿、鑾駕鹵簿、騎駕鹵簿。“大駕鹵簿”是等級最高、隨行官員和護衛人數最多,儀仗和樂舞也最為齊備的鹵簿,用于皇帝祭祀天帝、祈求農業豐收和風調雨順,是最為隆重的禮儀。

《新唐書·志第十三上·儀衛上》詳細記載了唐代皇帝的“大駕鹵簿”陣容,究竟由多少人馬組成呢?最前面由萬年縣令引路,緊跟著是司徒、尚書等高官,“次虞候佽飛四十八騎……次外鐵甲佽飛二十四人……次御馬二十四……次班劍、儀刀,左右廂各十二行:第一左右衛親衛各五十三人,第二左右衛親衛各五十五人……第十二左右金吾衛翊衛各七十五人……”。這段文獻史料,人數較少,或者沒有明確注明人數的部分,比如說“清游隊”“朱雀隊”,我基本上都給省略了。對照《新唐書》這段記載,我拿著計算器算了半天,愣是沒算出個準確數字來。所幸的是,國家博物館藏有繪制于北宋太宗年間的藝術珍品——《大駕鹵簿圖書》,畫的就是宋太宗前往南郊拜祭天地時所采用的規格最高的皇家儀仗隊——大駕鹵簿。

此圖為絹本、設色、長軸畫卷,全卷縱51.4厘米,寬1481厘米,北宋佚名繪。《禮記》云:“樂者,天地之和也;禮者,天地之序也。和,故百物皆化;序,故群物皆別。”這就是中國綿延了數千年禮樂社會的內核。而此圖正向我們展示了一個有序合禮的場面,讓人很直觀地看到了古代社會禮樂文明中最形象的一幕。整個儀仗隊規模浩大,以皇帝坐的玉輅為中心,前后對稱地配備12個儀仗隊,車駕齊整、陣仗鮮亮、旌旗飄揚、鼓樂齊鳴,而且隊伍的組織十分嚴密,每一個人的位置和穿著、道具都是明確規定好的,多而不亂,龐而不雜,鮮明地體現了皇權的神圣不可冒犯和極致尊崇的地位。整個儀仗隊的組成除了皇帝車輦之外,還有文武官員、各色隨從、禁軍護衛、樂隊等,動物則有象、牛、馬等。為便于官吏將士演練,宋太宗曾命人繪制了3幅《鹵簿圖》,藏于秘閣。宋仁宗時,宋綬重新制定大駕鹵簿,編寫《圖記》10卷。本圖即是在宋綬《圖記》基礎上完成的,是研究宋代輿服、儀仗、兵器、樂器等制度的形象資料。據統計,這幅圖共繪官兵5481人、車輦61乘、馬2873匹、牛36頭、象6只、樂器1701件、兵杖1548件,從中可以想見當時帝王出行時氣勢恢宏的場面。南宋滅亡之后,此圖流藏于元朝大都(今北京),元朝皇帝的祭祀大典禮儀就是參酌此圖而行。2008年北京奧運會開幕式展示了五幅最具代表性的中國畫,其中之一就是《大駕鹵簿圖書》。

清太宗于天聰六年(1632),以《皇明會典》為準繩建立了正式的鹵簿制度。順治三年(1646)后,鹵簿儀制有了很大的變動和發展,開始有大駕鹵簿、行駕儀仗、行幸儀仗之別,并分別情況而使用。清代鹵簿儀制最后定型在乾隆十三年(1748),改稱大駕鹵簿為法駕鹵簿,行駕儀仗為鑾駕鹵簿,行幸儀仗為騎駕鹵簿,合三者為大駕鹵簿。現在北京故宮陳列有清代鹵簿儀仗實物文物,共計華蓋54個;執扇72個;幢、幡各16個;旗子120面……總計鹵簿所需1800人。想象一下,這1800人拿著各種鹵簿儀仗,以皇帝的車輦為中心,有序地組成一個個方隊,好家伙,那場面該有多壯觀啊!

責任編輯:M005文章來源:光明日報

相關信息

精彩展示

評論區