精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

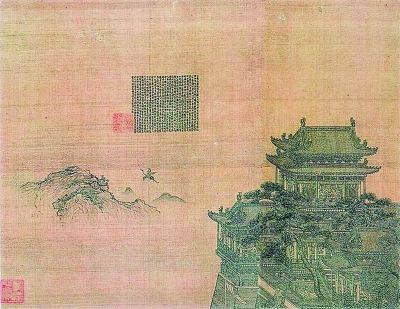

名人雅仿《黃鶴樓》

2016/4/22 15:27:17 點擊數: 【字體:大 中 小】

昔人已乘黃鶴去,此地空余黃鶴樓。

黃鶴一去不復返,白云千載空悠悠。

晴川歷歷漢陽樹,芳草萋萋鸚鵡洲。

日暮鄉關何處是,煙波江上使人愁。

《黃鶴樓》為唐人崔顥名篇,素來稱譽極高。南宋嚴羽《滄浪詩話·詩評》認為:“唐人七言律詩,當以崔顥《黃鶴樓》為第一。”元人辛文房《唐才子傳》載,李白登黃鶴樓,見崔顥此詩,乃“無作而去,為哲匠斂手云”。清代沈德潛《唐詩別裁》評此詩:“意得象先,神行語外,縱筆寫去,遂擅千古之奇。”孫洙編選《唐詩三百首》,把《黃鶴樓》放在七律之首。

歷代仿寫《黃鶴樓》者眾,甚至一些名人也常因技癢而有意無意地炫上一把。仿寫分為“高仿”和“剝皮”兩種。高仿,即高明的模仿,著力于構思和章法上的模仿,注重立意上的創新,在模仿原詩基礎上通過創新繪出新景,寫出新意。

高仿《黃鶴樓》,李白當屬個中高手。其《鸚鵡洲》即仿崔詩所作:“鸚鵡來過吳江水,江上洲傳鸚鵡名。鸚鵡西飛隴山去,芳洲之樹何青青!煙開蘭葉香風暖,岸夾桃花錦浪生。遷客此時徒極目,長洲孤月向誰明?”比對原詩,不難看出李詩不僅前四句格式酷似崔詩,而且全詩格調逼肖。難怪宋元間方回《瀛奎律髓》指出:“太白此詩乃是效崔顥體,皆于五六加工,尾句寓感嘆,是時律詩猶未甚拘偶也。”

李白《登金陵鳳凰臺》也是高仿《黃鶴樓》之作:

鳳凰臺上鳳凰游,鳳去臺空江自流。

吳宮花草埋幽徑,晉代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鷺洲。

總為浮云能蔽日,長安不見使人愁。

宋代計有功《唐詩紀事》在《黃鶴樓》詩下加注:“世傳太白云:‘眼前有景道不得,崔顥題詩在上頭。’遂作《鳳凰臺》詩以較勝負。”

仔細觀察,不難發現兩詩在章法的起承轉合上頗為相似:首聯都從樓臺命名的傳說落筆;頷聯展開聯想,通過古與今、虛與實的對照表現古今盛衰的歷史變化和人事興亡的悲哀;頸聯描繪極目遠眺的眼前實景;尾聯即景抒情,以“愁”作結。不同之處在于崔詩抒發游子思鄉之愁;李詩則抒發自己報國無門之愁。

李白高仿《黃鶴樓》在同與不同之間尚存很大間隙。從他盡量不著痕跡,避免與原作語句雷同的審慎態度,看得出他當初是怎樣小心翼翼。到了近代,這種對《黃鶴樓》的小心高仿逐漸發展為連原詩語言都基本保留的大膽剝皮。

“剝皮”一詞,出自《文子·符言》:“其文好者皮必剝”。意為好的文章,必有人效仿。“剝皮詩”是詩歌家族的一朵奇葩。它以前人名篇為基礎,運用仿擬手法,套用現成詩歌形式,機智改寫,妙易巧換,通過顛倒、刪除、增添或改動文字翻出新意,鑄成新篇,讀來往往妙趣橫生。

辛亥革命時,少年金岳霖興沖沖地剪掉辮子,并仿崔顥《黃鶴樓》寫下一首打油詩:“辮子已隨前清去,此地空余和尚頭。辮子一去不復返,此頭千載光溜溜。”風趣自嘲,令人解頤!

“九一八”事變后,日寇占領東北,又大舉進逼華北。國難當頭,國民政府不但不積極組織抵抗,反而決定將故宮文物南遷。北平一片混亂,政府達官借機大肆搜刮倉皇出逃,有人甚至沉醉于煙花場。1933年1月31日,魯迅于《崇實》一文里巧剝崔顥《黃鶴樓》以諷之:“闊人已乘文化去,此地空余文化城。文化一去不復返,古城千載冷清清。專車隊隊前門站,晦氣重重大學生。日薄榆關何處抗,煙花場上沒人驚。”有力地諷刺了國民黨的不抵抗政策,活畫出闊人們貪婪怯懦的嘴臉。

這種大膽露骨的剝皮,就是有意要讓讀者一看便知是模仿之作。創作者大智如愚,憑借自己的機智,巧借前人名篇,略加改動,語言上大量沿襲原作,內容上舊瓶裝新酒,以這種表面不夠莊重卻內藏機巧的寫作形式,打破原作的審美和諧,使之剝皮見肉,剔肉露骨,變得活潑俏皮,光怪滑稽,以收幽默詼諧冷嘲熱諷之效。

(陳林)

責任編輯:M005文章來源:光明日報

下一條:《大駕鹵簿圖書》中的皇帝氣派上一條:詩用方言俗語

相關信息

精彩展示

評論區