-

沒有記錄!

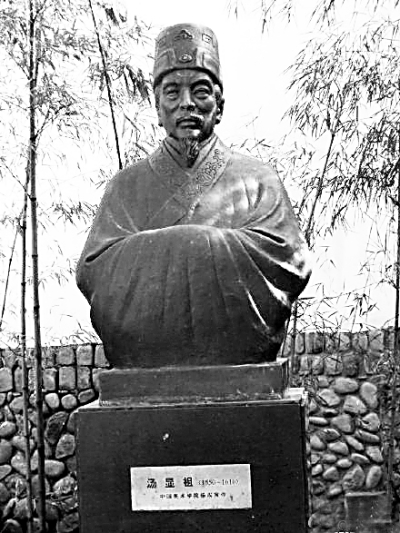

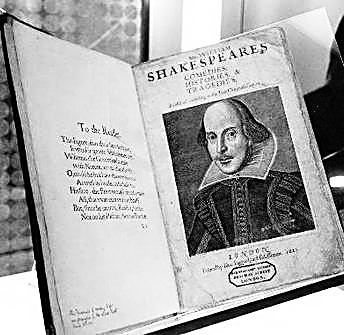

并世雙星兩重天——從學術視角回看湯顯祖與莎士比亞

2016/12/21 10:20:41 點擊數: 【字體:大 中 小】

【高峰聳古今 星光耀中西——紀念湯顯祖、莎士比亞、塞萬提斯逝世400周年】

編者按

2016年是湯顯祖與莎士比亞逝世400周年。因為這兩位文學巨匠的并世出現,東西方的文明天宇遙相輝映、華美璀璨;更因為他們在作品中對愛情的真摯表現,對人類精神困境和生活哲學的深刻思考,對真善美的高遠追求,使得他們的作品歷久彌新。

當下關于二人的研究著作不勝枚舉,將他們放在同一視域中去觀察和研究的潮流,亦方興未艾。學術著作《并世雙星:湯顯祖與莎士比亞》的出版,令學界關注。作者李建軍通讀相關研究文章,引用了188篇參考文獻,展示出他扎實的研究過程。日前,該書的研討會在京舉行。眾多學者圍繞時代與作家的關系、如何回應批評,以及湯顯祖“走出去”等話題展開討論。

嘉賓

鄒自振(福建古代文學研究會副會長)

陳歆耕(文學報原社長、總編輯)

王兆勝(《中國社會科學》雜志編審、文學編輯室主任)

趙 勇(北京師范大學文學院文藝學研究所所長)

湯顯祖的創作為何比莎士比亞更難

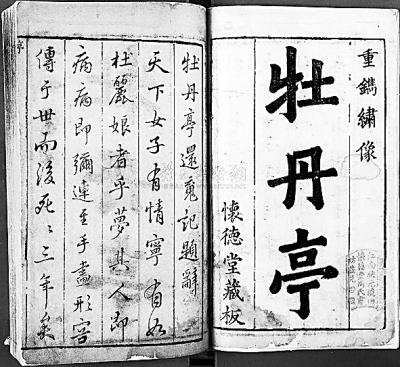

鄒自振:按理說湯顯祖與莎士比亞遠隔重洋,互不影響,但兩部外形相似的愛情作品《牡丹亭》和《羅密歐與朱麗葉》,無論在題材流變、主題思想、人物形象、戲劇結構、戲劇沖突、悲劇風格等方面,都有許多共同之處。

第一個把湯、莎相提并論的人,是日本學者青木正兒,他在1930年面世的《中國近代戲曲史》中評價二人“東西曲壇偉人,同出其時,亦一奇也”,但并未展開具體論述。西方最早就湯、莎比較展開詳細論述的,是美國漢學家伯奇于1984年撰寫的《〈冬天的故事〉與〈牡丹亭〉》。而我國最早將湯、莎作平行研究的學者,是《湯顯祖年譜》《湯顯祖全集》的校箋者徐朔方,他在《湯顯祖與莎士比亞》一文中對湯、莎戲劇進行了開拓性的比較研究。他曾評價,湯、莎二人都在強調對人的生命和追求幸福生活權利的尊重,都有各自生活的環境和背景作為依托,但相對來說,湯顯祖提出這樣的思想和觀點,其難度要超過莎士比亞。莎士比亞是早晨的一縷晨曦,而湯顯祖是黑暗中的一束燭光。

趙勇:從比較文學的角度看,把湯顯祖和莎士比亞看作“并世雙星”并對他們進行比較分析,是屬于所謂的“平行研究”。此種研究的重點在于揭示研究對象的同中之異和異中之同,我把這種方法稱作“互看”。

當李建軍用“互看”的視角打量湯顯祖和莎士比亞時,他看到了作家與時代的關系,也看到了作家的人格力量和人生哲學。前者可以說是同中之異,后者則是異中之同。

莎士比亞生活在伊麗莎白一世時代,這是一個有教養的君主所管理的社會,這樣,作家才能夠享有生活和寫作的基本自由,安全地寫作。而與之相比,湯顯祖則遠無莎士比亞那么幸運,他生活在萬歷皇帝朱翊鈞統治的天下。朱翊鈞平庸而低能,懶惰而任性。他管理的社會,嚴刑峻法,駭人聽聞。在這種野蠻的時代,“即便那些勇敢的寫作者,也不得不選擇一種隱蔽的寫作方式,例如隱喻和象征的寫作方式,就此而言,湯顯祖象征化的‘夢境敘事’,就是一種不自由環境下的美學選擇;而莎士比亞的全部創作所體現出來的極大的自由感和明朗感,則彰顯著寫作者與寫作環境之間積極而健康的關系”。

研究作家作品,我們總要面對作家與時代的關系,但通過比較而看到的莎士比亞所處時代之好和湯顯祖所處時代之惡,讓人不禁悚然一驚。

當李建軍從時代回到人,“互看”兩位作家時,他提煉出二人差不多相同的人生哲學:湯顯祖是“節制人欲及必要的虛無感”,莎士比亞則是“理性而低調的自然主義”。因為這種人生哲學,他們都擁有了一種健全而偉大的人格,創作出了偉大的作品。而由于湯顯祖所處的時代環境非常糟糕,他要堅守那種人生哲學并使人格不受扭曲,或許要比莎士比亞困難百倍。通過這一框架,兩位作家的人格與操守,作品中的人性光輝與美學價值,作家與時代的復雜關系就有了一個穩妥的著落。

為什么“雙星”遭到過嚴重的指責

陳歆耕:四百年前(公元1616年),人類星空有兩顆璀璨的巨星隕落。他們分屬東西方,但都是文學史上不朽的巨子。穿越數個世紀,人們仍然在劇院和書籍中享受他們的精神創造。對他們的記憶,不需要人為地喚醒。他們穿過歲月和種種“偏見”,仍活在當下。

這本書中,作者對他們的共同點和異質點,進行客觀的鑒賞和論說,卻絕少如某些學者那樣,在他們之間妄分軒輊。論異同,卻不論高下。“蘭有秀兮菊有芳”,他們都是人世間絕佳的風景。難能可貴的是,在面對爭議時,作者用現代學者的眼光,對其爭議的核心焦點進行深度剖析并表明自己的態度。

兩位大師級的作家、學者,曾對莎士比亞和湯顯祖有過極為尖刻乃至否定性的批評。在托爾斯泰眼中,“不僅不能把莎士比亞看作偉大的、天才的作家,甚至不能看作最平常的文人”“莎士比亞所享有的無可爭辯的天才和偉大作家的聲望,以及他迫使當代作家向他效顰,迫使讀者和觀眾歪曲了自己的審美和倫理的見解,在他的作品中尋找本不存在的優點,像所有的謊言一樣,是巨大的禍害。”

而寫過《宋元戲曲史》的王國維,對湯顯祖也作出類似的批評,他認為,戲曲“明以后無足取,元曲為活文學,明清之曲,死文學也”,“湯氏才思,誠一時之雋;然較之元人,顯有人工與自然之別。故余謂北劇南戲限于元代,非過為苛論也”。面對這些尖刻批評,作者沒有簡單地回護,而是深入分析批評者的美學思想和趣味,以及由此產生的“偏見”。對“偏見”,作者有態度,卻也不過多辯駁,而是綜述各家觀點,讓讀者去做延伸思考。

雖然托爾斯泰和王國維做過嚴苛的批評,但我想到了另一個問題:作家有三六九等,批評家也有三六九等。相比較那些三流批評家的廉價表揚,能夠享受一位頂級批評家的批評,其實也是榮幸,因為進入他們的視野就需要“門檻”。

趙勇:布魯姆的《西方正典》一書確立了26位作家的經典地位,而在這些經典作家中,莎士比亞則成為核心人物,是所有作家的試金石,布魯姆認為,“考察前人或后輩是否屬于經典作家都須以他為準”。這種評價不可謂不高。

但李建軍卻發現了這位唯美主義者的致命缺陷:他只注重莎士比亞作品的審美力量,卻把它們的社會意義和教育功能拒之門外。因此,李建軍認為布魯姆的“認知是混亂的,語言是橫恣的,判斷是任性的”,他所發明的“憎恨學派”,“是一個接近學術上的‘階級敵人’的概念,也是一個極其粗暴的修辭行為和極其簡單化的命名行為”。這種批判讓我感到震驚,因為我在課堂上介紹《西方正典》多年,卻從未從這個角度對布魯姆做出過評析。這個論述豐富了我的思考。

托爾斯泰對莎士比亞的批評眾所周知,通過仔細分析,李建軍認為托爾斯泰的批莎長文固然尖銳,“但那批評的態度,卻是極其嚴肅和認真的”。而托爾斯泰之所以對于莎士比亞有嚴重的誤讀,關鍵在于其美學思想、文學理念和宗教觀念。托爾斯泰的現實主義“有著俄羅斯式的虔誠的宗教意識和嚴苛的道德要求”,是“封閉的規則的現實主義”,而莎士比亞奉行的卻是一種“開放的不規則的現實主義”“有著大自然的氣質”。以這種單一的尺度衡量莎士比亞,自然就會造成嚴重的錯位和誤讀。這樣一種評析我覺得是清晰和準確的,也解決了我本人的一個困惑。

湯顯祖為何沒有聞名世界

陳歆耕:書中有一個重要啟發,即不同語種之間始終存在轉譯的困境。無論英譯漢,還是漢譯英,在轉譯過程中都必然會產生信息損耗的狀況。作者特別強調:“真正意義上的文學語言,都表現出對翻譯的反抗和不服從的姿態……深蘊在文學語言深處的美感和詩性意味,很難被翻譯和轉化到另一種語言中去。作為一種‘深度語言’,漢語對翻譯的抵抗性似乎更強。”

由此帶來的狀況是,我們在讀他國翻譯過來的著作,以及他國讀者讀漢語文學作品,之間有無法消解的“隔”。莎士比亞與湯顯祖都是偉大的劇作家,但在世界范圍的影響或有強弱,其中就有翻譯帶來的障礙。無法想象,湯顯祖那些典雅、細膩、深刻,充滿馥郁詩性的文字,翻譯成英文該如何表述?戲曲理論家吳梅在《曲學通論 顧曲塵談》中談道:“若如玉茗‘四夢’,其文字之佳,直是趙璧隨珠,一語一字,皆耐人尋味。”如此充滿“微意象”的文字,如何譯成其他語種而不失其味?

意識到這一點,我們就會坦然地面對這一問題,包括湯顯祖在內的很多中國最經典的作家作品,為何很難產生世界性的影響。

但我想接著說的是,一個中國作家的文學成就,恐怕不能完全用“走出去”來衡量。他的文學成就所抵達的高度,很大程度上取決于他在本國人民心中的認同度。經過翻譯的文本,往往與它的原貌大相徑庭。因為一個好的翻譯,可以把三流作家翻譯成一流作家;同樣,一個差的翻譯,也可能把一流作家翻譯成三流作家。莎士比亞在漢語世界的影響力,得益于朱生豪精彩的莎士比亞譯文;那么,誰能擔當英語世界的湯顯祖的“朱生豪”呢?

由此想到,我們的文化自信,似乎也無須建構在漢語言文學作品在世界范圍的接受度上。美國作家賽珍珠曾經在諾貝爾文學獎的領獎臺上,高度贊譽中國四大古典名著小說是世界上最好的小說。她的評價之所以有說服力,是因為她曾在中國生活了四十年,能夠深刻領會漢語言文字的魅力。

王兆勝:20世紀30年代,林語堂舉家赴美,當女兒看到外國人感到害怕,尤其面對外國人對他們長衫旗袍投來的奇異目光,他這樣告誡家人:“作為中國人要自信,因為我們的文明比美國悠久,也更加美好。”

李建軍的文學和文化自信在此與林語堂有異曲同工之妙。他一改世俗之見,即中國文學必須“走出去”,才能為世界接納,成為“世界文學”的觀點,提出:“由于漢語文學的特殊性質,由于文學語言的不可轉換性,我們不必對所謂‘走出去’太過在意。我們固然要積極地與世界文學交流和對話,但是,切不可將中國文學的光榮與夢想,全都寄托在‘走出去’和‘世界影響’上。”

李建軍還說:“從文化傳承和文化接受的角度看,我們與中國自己的文學傳統也是隔膜的。我們以一種‘現代性’的自信和創造歷史的傲慢,蔑視和貶低這一傳統,甚至‘推翻’和‘打倒’這一傳統。我們最終喪失了理解和欣賞優雅的傳統文學的能力。”這一傾向是可怕的,因為近現代以來,我們既得助于又受制于西方觀念,于是自覺不自覺誤入歧途。所以作者提出:“任何對他者的認可和評價的過度依賴,都是一種在文化心理上極度自卑和幼稚的表現,必然會給中國文學的發展帶來極大的困擾。”

(本報記者李苑整理)