從民間文化的角度看,守住綠水青山,是中國傳統(tǒng)自然觀、宇宙觀的體現(xiàn),它包含了人們對眾生萬物的敬畏和想象,對自然山水的能動和悅納,對生活空間的敘述和表達(dá)。

人類對自然的認(rèn)識,經(jīng)歷了一個漫長的發(fā)展歷程。對萬物眾生的敬畏和想象,是中國人認(rèn)識自然的起點。翻開《山海經(jīng)》,我們可以感受神州大地幅員之遼闊,見識山川物產(chǎn)之豐饒,更會為里面詭譎多麗的自然世界所瞠目。日本民俗學(xué)家伊藤清司曾將《山海經(jīng)》中的空間劃分為內(nèi)部世界和外部世界,前者指人類的生活空間,與之相對的即外部世界,二者相對獨立、互為依存。對人類而言,外部世界充滿了兩面性:一方面,那里有人類繁衍依存的珍奇物種、礦石資源,治病救人、驅(qū)魔消災(zāi)的良藥,以及可供裝飾祭儀的美玉,在善神瑞鳥的引領(lǐng)下,人類試探性地一次次走進(jìn)外部世界,獲取生活資源,拓寬活動范圍;另一方面,那里又為“怪力亂神”所主宰,連山川木石都是超自然的存在,棲居其中的動物在外形、叫聲上均異于內(nèi)部世界,成為時刻危及人類生存的妖魔化身。

在虔誠仰慕并企圖利用大自然之余,人類對神秘而又神圣的未知世界充滿了敬畏。循著對善靈瑞獸的正面想象,人類賦予自身走向自然的合法性和心理慰藉,對怪力亂神的負(fù)面想象,又恰如其分地給予人類種種約束,避免因過度索取而對自然造成嚴(yán)重破壞。先民的敬畏和想象,不僅在《博物志》《述異記》等歷代文獻(xiàn)中得以記載,而且在世代民眾生活中實踐傳承。我們在鄉(xiāng)間田野常見的山神廟、龍王廟,正是內(nèi)部世界與外部世界的象征邊界。敬畏在信仰中流淌,想象在儀式中演繹。

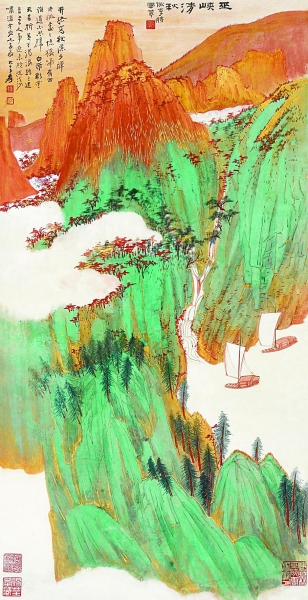

進(jìn)入內(nèi)部世界,民眾對生活環(huán)境的選擇更有能動性,對秀美山水的悅納更具藝術(shù)性,同時也更能反映民眾的生活美學(xué)。風(fēng)水便是一例,它既能體現(xiàn)中國人陰陽和諧、天人合一的宇宙觀念,又對民眾尋求生存空間、布置生活格局產(chǎn)生實際作用。姑且不談風(fēng)水的科學(xué)性,就其知識受眾而言,風(fēng)水通常被動地與個人運勢、家庭盛衰和宗族繁衍相關(guān)聯(lián),在古代社會,甚至被認(rèn)為會影響帝國興亡,一切美好的期望都寄托于風(fēng)水的選定、維系與改變。這種宇宙觀念及現(xiàn)實需求的直接結(jié)果,就是人們越來越重視風(fēng)水環(huán)境營造,試圖通過栽樹遮蔽、引水通渠等具體操作辦法,去爭取風(fēng)水寶地,有些村落及宗族之間甚至因為“爭風(fēng)水、護(hù)風(fēng)水”產(chǎn)生了激烈的社會沖突。無疑,人們對風(fēng)水的迷信,對社會發(fā)展起到了消極的作用。

當(dāng)然,風(fēng)水實踐在客觀上也產(chǎn)生了積極影響。清代湖南虞陵,正是由于當(dāng)?shù)孛癖娻笥陲L(fēng)水觀念,才讓當(dāng)?shù)刎S富的銅礦資源沒有遭到過度開采和破壞;東北長白山,因“龍興圣地”被列入皇家禁地,從而保護(hù)了東北原始森林。風(fēng)水實踐,從某種角度,可以看作是民眾主動爭取同自然世界和生活環(huán)境相互融合的外在表現(xiàn),人們對自然的敬畏,客觀上形塑了傳統(tǒng)人文景觀的生態(tài)美學(xué),營造了與人類生活和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境。

具體到日常生活空間,在民眾的鄉(xiāng)愁記憶和口頭敘事中,我們還能發(fā)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境在人們精神世界中的分量。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,不少人離開故土,走進(jìn)城市,住進(jìn)樓房,但在他們的記憶深處,最割舍不下的經(jīng)常是鄉(xiāng)間的那顆古樹、村頭的那口老井,亦或是環(huán)抱村莊的那條小河。這些標(biāo)志性的鄉(xiāng)土環(huán)境,過去是村落生活的重要公共空間,如今成為民眾精神世界的核心,未來也將成為村落得以保持的特有景觀和文化資源。

鄉(xiāng)愁,一半源于對鄉(xiāng)土環(huán)境的依戀,另一半則是對生活敘事的傳承。民間口頭敘事中,有大量涉及生態(tài)環(huán)境的故事主題和母題:生命水和生命樹,是民間敘事中最恒久、最普遍的母題,代表著人們對生命延續(xù)與新生的渴望;植物起源的神話和故事,反映了民眾在知識有限的情況下,激發(fā)出解釋事物的豐富聯(lián)想;災(zāi)害主題故事在演說歷史的同時,警醒人們不要忽視自然外力,時刻保持敬畏之心;生動的動物故事,將動物擬人化后演繹社會生活,拉近人與動物之間的距離;地方色彩濃厚的風(fēng)物傳說,更是為山河草木賦予了歷史厚重感與人文情感。

民間文化折射出人們保護(hù)生態(tài)環(huán)境的生活邏輯:敬畏自然世界,守護(hù)生命底色,注重生活美學(xué),演化生態(tài)敘事。但是,在古代實際的民間生活中,也有不美好的一面,現(xiàn)存于鄉(xiāng)野的明清“禁令碑”就是明證,面對濫砍濫伐、私自開采、水源破壞、過度漁獵等不良現(xiàn)象,古代地方政府和民間組織用立碑禁令的方式,限制違法違規(guī)行為,維系生態(tài)環(huán)境持續(xù)發(fā)展。歷史告訴我們,即便是最純樸、最自然的生活邏輯,也依舊離不開政府管理、組織監(jiān)督。

近現(xiàn)代以后,科技進(jìn)步讓人們對自然萬物的認(rèn)知更深刻了,對自然的敬畏之心卻淡薄了;對生活質(zhì)量的物質(zhì)要求提高了,對生活環(huán)境的選擇能力卻降低了。日益嚴(yán)重的生態(tài)危機(jī),不單是由于管理缺失,而且愈來愈表現(xiàn)為一種文化危機(jī)、生活危機(jī),要想解決生態(tài)問題,不可能繞開地方性傳統(tǒng)和民眾生活邏輯,必須將國家政策、地方管理與民眾生活統(tǒng)一起來。因此,在經(jīng)歷了社會整合、經(jīng)濟(jì)崛起和文化復(fù)興等不同階段后,回歸生活邏輯顯得更為必要。

“綠水青山就是金山銀山。”將生態(tài)文明同人民的生活方式、生活質(zhì)量、生活幸福感緊密相連,形成一種新的觀念性變革。這與傳統(tǒng)的儒家“致中和”思想、道家“道法自然”觀等是有內(nèi)在一致性的。中國民間文化兼收并蓄,在生活層面踐行著自然有序的宇宙觀,守候著空間優(yōu)化的審美觀,表達(dá)著生態(tài)敘事的價值觀。

(作者:王文超 單位:中國科學(xué)院自然科學(xué)史研究所)