精彩推薦

熱點關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

中國鼓:多彩的人類文化遺產(chǎn)

2013/10/25 11:56:07 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

鼓是中國最為古老的樂器之一。它結(jié)構(gòu)簡單,造型多樣,在民間早已成為人們文化生活的組成部分,并成為了中國文化的代表元素之一。在我國古代,鼓在祭祀、宴樂、儀仗、政法、軍事、文化、宗教等方面都扮演著重要角色。然而鼓的形成、發(fā)展和傳播的過程伴隨著歷史而不斷演進,體現(xiàn)著古人的想象力和創(chuàng)造力。

鼓源自對雷聲的模擬,它的起源可追溯到原始社會。有人認為,原始先民們有感于天地造化,震驚于雷鳴力撼山河的自然威力,受打雷時轟然之聲的啟迪,有意識地加以模仿而發(fā)明了鼓。《禮記·月令》云:“仲春之月……日夜分,雷乃發(fā)聲,始電,蟄蟲咸動,啟戶始出。”“仲秋之月……日夜分,雷始收聲,蟄蟲壞戶,殺氣浸盛。”在古人看來,雷如號令般指揮天地萬物,因此具有神秘色彩。在《山海經(jīng)》中提到,“雷澤有雷神,龍首而人頰,鼓其腹則雷”,體現(xiàn)了人們對雷的想象。從這些古文獻中可以看出,在古代,人們受生產(chǎn)力的局限,分外注重天時,崇拜天地、自然。人們從生活實踐中注意到雷聲與天地四時的關(guān)系,并將其想象為一種神獸因“鼓腹”而發(fā)聲。通過敲鼓,模仿自然雷聲,人聞鼓聲而血氣振作,象征萬物聞雷聲而生機勃發(fā),從而期冀大地因此而欣欣向榮。

考古發(fā)現(xiàn)的史前時期的鼓有土鼓和木鼓。《禮記·明堂位》中記載:“土鼓、蕢桴、葦龠,伊耆氏之樂也。”《周禮·春官》鄭玄注引杜子春語曰:“土鼓,以瓦為匡,以革為面,可擊也。”這里所指的土鼓,就是用陶土燒成鼓框,再蒙上動物皮做成的陶鼓。目前,考古發(fā)現(xiàn)的土鼓出土較多,在甘肅、青海、河南、山東等地的新石器時代遺址中均有發(fā)現(xiàn)。這些也是今天所見鼓類文物的早期標本。山東泰安大汶口文化遺址10號墓出土的兩件原定名為陶壺的器物即為這種陶鼓。

因木質(zhì)的器物難以保存,所以考古發(fā)現(xiàn)的數(shù)千年前的木鼓極為罕見。1980年,山西襄汾陶寺龍山文化時期的大型古墓中發(fā)現(xiàn)了與磬等樂器共存的木鼓和土鼓。其中,木鼓用樹干挖制而成,桶形,外壁施有彩繪,借助于鼓腔內(nèi)散落的鱷魚骨板,考古學(xué)家認為該鼓所蒙的正是鱷魚皮。這件木腔皮鼓應(yīng)該就是古文獻中所說的“鼉(tuó)鼓”,也是我們目前所見的最早的木鼓標本。

在我國古代,鼓有許多種類,有的以形制為名,有的以材料為名,還有的以節(jié)日或用途為名,不一而足。文獻中常見的鼓名有大鼓、建鼓、鼗(táo)鼓、懸鼓、手鼓、杖鼓和銅石鼓等,這些種類的鼓,大多為膜鳴響器,僅銅石鼓為體鳴響器。

大鼓的特征是體積大,凸腹,常置于鼓架上,多用于宮廷儀仗,以增強莊嚴氣氛。建鼓體積中等,有木柱從中間貫穿。建鼓包括楹鼓、晉鼓、應(yīng)鼓和樹鼓等,多用于祭祀禮樂中,常被置于樂隊的四角,既能參與演奏又可作為裝飾。鼗鼓,體積較小,有手柄,持于手中搖動使鼓邊兩耳槌自擊鼓面發(fā)聲。這一類鼓還包括雷鼗、靈鼗等,常用在祭祀禮樂開始部分的引奏或結(jié)尾部分的演奏,以增強肅穆的氣氛。明清時期,鼗鼓廣泛為民間所用,常作為小販叫賣或召集號令之用。懸鼓體積中等,用鉤懸于鼓架之下。手鼓,扁而小,可持于胸前、握在手中或置于架上,以槌或手擊之。杖鼓的特征是細腰,體積偏小,以繩固定皮革,可持于胸前或置于架上,甚至可用雙掌擊。銅石鼓一般體積較大,鼓面、鼓身和鼓底座為一體鑄成或鑿就,或作觀賞用。這類鼓包括銅鼓、駱越銅鼓、諸葛銅鼓、石鼓和玉鼓等,多流傳于我國中南、西南少數(shù)民族地區(qū)。據(jù)推測,最早的銅鼓可能由作為炊具使用的銅釜演變而來,常用于迎送賓客、婚喪事,以及各種祭祀儀式中。

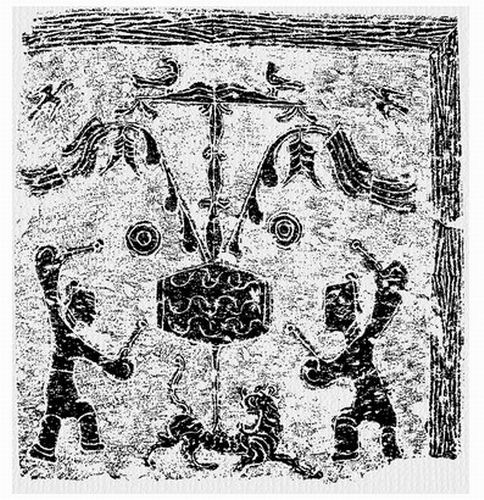

“國之大事,在祀與戎”,鼓在古代祭祀和戰(zhàn)爭中也具有重要作用。在遠古時代,鼓是人與神溝通的媒介,商周時期的甲骨文和銅器銘文中就已經(jīng)有表示鼓、擊鼓和鼓聲的字。在歷史上,幾乎每一個朝代都有專職的司鼓人員,周代有“鼓人”,漢代有“鼓吏”、“鼓史”,隋唐有“鼓吹署”,宋設(shè)有“鼓院”、“鼓司”,明清也設(shè)有“鐘鼓司”等機構(gòu)。

鼓在宗教生活中起著很大的作用。佛道兩家都把鼓作為一種法器,稱之為法鼓。鼓是報訊和發(fā)號施令的工具,佛教用太鼓、曉鼓、昏鼓、更鼓、魚鼓、齋鼓、浴鼓、信鼓等作為禪堂坐參、佛殿誦經(jīng)、食堂齋粥、升堂集眾、普請巡寮、入浴送亡的號令工具。而道教則用懸鼓、晉鼓或大鼓作為提示開靜、止靜的工具。

在民間生活中,有晨鐘暮鼓之說。在古代城市建設(shè)中多設(shè)有鐘鼓樓,安放鐘鼓,用來構(gòu)成城市“中軸線”的始終。古人將一晝夜劃分為十二時辰,分別以地支序之,每個時辰相當于今天的兩個小時。古人以圭表或銅壺測得時辰,便擊鼓報時,以便讓民眾知曉。明清以后,鼓更廣泛地用于民間。這一時期,鼓的數(shù)量與種類雖然不及唐宋,但隨著民間文學(xué)的發(fā)展,用鼓來伴奏的說唱、民歌小調(diào)大量涌現(xiàn),另外,輔助民間樂隊演奏的鼓有荸薺鼓、板鼓、堂鼓、缸鼓、腰鼓、八角鼓等多種。這些新的詠唱和伴奏形式的出現(xiàn),極大地豐富了人們的娛樂生活。

在古代,鼓也常用于軍事指揮。《黃帝內(nèi)傳》云:“黃帝伐蚩尤,玄女為帝制夔牛鼓八十面,一震五百里,連震三千八百里。”在河南汲縣山彪鎮(zhèn)春秋時期的墓葬中出土的青銅鑒上,刻有水陸攻戰(zhàn)的場景圖,里面就有戰(zhàn)鼓。在冷兵器時代,鼓與旗、金統(tǒng)稱為“三官”,是戰(zhàn)爭中用于軍事指揮的工具,用以報時、示警和振奮士氣。《荀子·議兵》道:“聞鼓聲而進,聞金聲而退。”《左傳·莊公十年》中曹劌曰:“夫戰(zhàn),勇氣也。一鼓作氣,再而衰,三而竭。”可見,在冷兵器時代,鼓在軍事戰(zhàn)爭中的作用之大。

鼓經(jīng)過三四千年的發(fā)展演變,已形成了一種鼓文化,深植于民間習(xí)俗和文化生活之中,成為中華民族所共有的文化元素。直至現(xiàn)在,我國許多地區(qū)還保存獨特的鼓文化。

責(zé)任編輯:M005文章來源:中國社會科學(xué)報

下一條:絲綢之路商旅文化博覽會“承東啟西”上一條:石窟造像

相關(guān)信息

精彩展示

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國國家藝術(shù)網(wǎng)

慶陽民俗文化商城